摘要: 原標題:風靡美國的GRIT教育理論告訴我們:課外活動決定了學業和未來成功 雙減政策落地之后,家長們普遍又有了新的焦慮: 一是如何培養孩子的學習自

原標題:風靡美國的GRIT教育理論告訴我們:課外活動決定了學業和未來成功

“雙減”政策落地之后,家長們普遍又有了新的焦慮:

一是如何培養孩子的學習自覺性?不用上補習班了,學校作業負擔也減輕了,孩子的自律性和自主學習能力正在拉開學習差距。培養孩子的內驅力是目前的一個熱門話題,但是,內驅力真的是解決學習動力的靈丹妙藥嗎?

二是如何展開課外興趣活動?投入到補習班的時間和金錢正在轉移到興趣班,但是,究竟為什么要參加課外活動?是給孩子素質教育還是為了將來考名校?很多家長是迷茫的。

流行美國教育界的GRIT(堅持不懈)理論告訴我們,課外活動才是解決學業問題的終極答案。

不喜歡學習不是孩子的錯

有沒有發現這樣一個現象?孩子們在學校里也許會喜歡語文或者數學等某一個科目,但不可能對所有的課程都充滿熱情。事實上,包括那些學習自覺性爆棚的學霸在內,沒有人是純粹因為喜歡而去學習的。

為什么孩子不能發自內心地喜歡學習?是家長或者學校的責任?還是孩子本身有問題?

關于內驅力的一系列研究成果表明,孩子不喜歡學習是學校教育體系造成的。

斯坦福大學教育學教授Deborah Stipek在《Motivation to learn: from theory to practice》中指出:學校教育的目的是培養孩子的學習內驅力,但是,我們的教學設計卻是在最大限度地減少學生的內在學習欲望,摧毀孩子的內驅力。

內驅力(intrinsic motivation)是出于內心的喜歡而產生的一種做事情的動力,比如孩子沉迷于作手工、畫畫、玩游戲、閱讀、踢足球,他們不是為了考試或者比賽獲獎,而只是很享受其中的樂趣。

與內驅力相對應的外驅力(extrinsic motivation)是為了獲得獎勵或者躲避懲罰而產生的做事情的動力,比如,為了獲得好成績或者避免老師家長的批評而努力學習。

內驅力和外驅力都可以成為學習動力,但是,學習的效果是很大不同的。內驅力可以讓人具備長久的學習動機,更能面對挑戰且富有創造性。外驅力則是讓學生感到是被迫學習,當外在的壓力消失時,學生們的學習動力也就沒有了。

美國的蓋伊教授等人對200,000名大學生進行了追蹤調查,這些人在兒童時代都是對某些特定科目有強烈的興趣,進入大學后,他們在這些領域確實表現出更高的成就、更持久的毅力和更高的創造力。

美國心理學家 Edward Deci 和 Richard Ryan在上個世紀七十年代提出了“自覺理論”,至今一直被視作內驅力的權威理論,他們認為,人類是一種好奇的生物,孩子天生是有學習內驅力的。

嬰幼兒確實具有一種探索、學習和理解他們周圍環境的強烈愿望:

從他們蹣跚學步的時候起,從花草樹木到小狗小貓,他們都很有興趣去觸摸玩耍;

一旦開口說話,還會問各種稀奇古怪的問題;

他們是世界上最忙碌學習的一群人,很少聽到父母抱怨學齡前兒童沒有學習動力。

但是,當他們長大后乖乖地坐在課堂里,巨大的好奇心就漸漸消失了,學習成為一件苦差事。美國 2017 年的一項蓋洛普調查發現,40%左右的小學生覺得學習很無聊、很沒意思,而高中生的比例更是增長到74%。

這是為什么呢?

“自覺理論”認為,如果要點燃孩子的內在驅動力,應當滿足三個基本心理需求,包括學習自主性、勝任感和歸屬感,其中學習自主性是最重要的。

也就是說,學生可以控制自己的學習是內驅力的前提,包括學生有權選擇學習內容和方式,知道自己為什么要學等。

然而,全世界的學校教育體系都是具有強制性特征,學生的學習內容是被統一安排的,學校教什么,學生就得學什么。教學方式是灌輸式的,課堂知識跟真實的世界似乎沒有關系。學生不知道為什么要學習,也體驗不到學習的樂趣。

為了檢驗教學和學習的成果,學生還必須定期參加考試,考試成績往往取決于機械記憶和技能掌握的能力,這又進一步傷害了學習興趣,就像Stipek教授指出的,學校考試制度是一種扼殺學生內在動力的萬無一失的方式。

那么,真正追求內驅力的學校應該是怎樣的呢?

馬斯克在2014年建了一所名為Ad Astra的學校,目標是讓學生愛上學習。學校沒有固定的課表,也不會系統性地灌輸整個知識體系,孩子喜歡什么就學什么。

學校還廢除了年級制度,通過能力和興趣評估給學生分組。教學方式是“干中學”,學生在實際的操作中帶著問題學習,例如為了解汽車發動機原理,學生可以拆開后再重組。很顯然,這樣的學校不會讓學生感到無聊和沒意思。

位于羅德島的美國大都會區域職業和技術中心(被成為“The Met”)被看作是挖掘學生內在動機的創新型學校,沒有傳統的高中課程和考試評估體系,采用PBL(項目學習)學習和定期實習的方式,學生在顧問的指導下,追求個人的學習計劃,打造自己的學習路徑,并與當地大學實施雙錄取。

和美國傳統學校學生相比,“The Met”的學生對學習更感興趣,因為課程的內容都跟個人目標和興趣有關,他們充分感覺到是在為自己學習。

迄今為止,“The Met ”模式已經被復制到60多所學校,但是,由于與傳統大學教育體系不接軌,目前難以大規模地推廣。

對于傳統學校來說,為了維持學生的學習動力,只能完全依賴外驅力。可以說,今天孩子學習和進步的動力幾乎全部來自外在壓力,他們是為了獲得獎勵或避免懲罰而學習。

學生們認真聽課和完成作業,并不是真的對所學的知識很感興趣,而是迫于家長和老師的壓力,他們希望自己的成績在班級保持領先地位,希望自己能夠滿足“家長和老師的期待”。

外在動機是有效的,也造就了不少學霸。但是,這種學習動力不僅不能持久而且還會產生“過度調整效應”。心理學家指出,越依賴強制和外在激勵因素,學生對他們被誘使做的事情的興趣就越少,這又進一步扼殺了學生學習的內在動機。

GRIT(堅持不懈)的力量

那么,在目前的教育體系下,為了讓孩子獲得學業成功,有沒有比外驅力更好的辦法呢?

賓夕法尼亞大學的社會心理學家Angela Duckworth認為,雖然沒有孩子會對考試和學習充滿熱情,但是,如果我們能夠培養孩子的GRIT(堅持不懈)的性格特質,孩子們會更加努力學習,未來也更容易取得成功。

什么是GRIT?

按照Duckworth教授的定義,是人們在追求自己的興趣和人生目標中磨練出來的堅持不懈的精神。具有GRIT品格的人,不僅擁有自己愿意為之全力以赴的興趣愛好,更重要的是從中鍛煉出來的應對困難和挑戰的毅力,可以讓人獲得學業和人生的成功。

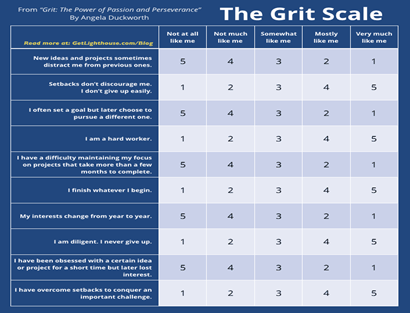

Duckworth教授和她的團隊還制定了GRIT測量表,共有10個問題,在他們看來,在預測一個人的成功中,GRIT和智商同樣重要。

2013 年Duckworth教授做了一次關于GRIT的TED演講,立刻引起了美國各界的空前關注(截至2020年8月,該演講的瀏覽量已接近2100萬次)。

研究人員、政府官員、企業CEO、著名的體育教練、學校老師乃至普通的父母,紛紛與她聯系,跟她探討或者請教,如何讓自己的員工、學生、孩子或競技游泳運動員擁有GRIT品質,Duckworth教授也因此在同年榮獲著名的“麥克阿瑟天才”獎。

目前整個美國教育界已經完全被GRIT的教育理念所席卷,GRIT成為一種廣受推崇的品質,并被視為未來成功的標志。

美國聯邦立法鼓勵各州將GRIT納入學生評估標準,

加州一些學校開始將教授GRIT納入課程體系,

國家教育進步評估系統(NAEP )和國際學生標準化考試( PISA )也正在逐步將GRIT納入學生測評。

GRIT教育理念迅速風靡全美的背后是有原因的。

一直以來,美國的主流教育理念是“天賦論”或者“智商論”,孩子的學習或者未來的成就主要由天生的智商和才能決定。

進入21世紀以來,人們發現,在優越的物質條件下長大的孩子,除了學習壓力,很少有面對困難和挫折的機會,普遍表現為心理脆弱,抗挫能力差,不能面對失敗。人們逐漸意識到性格品質對于成功也同樣重要。

于是,斯坦福大學心理學教授Carol Dweck提出的“成長型思維”理論開始流行。按照“成長型思維”理論,人的智力和能力不是固定不變的,而是可以通過努力而提高,所以,孩子接受生活的磨練和挑戰很必要。

GRIT理論和“成長型思維”理論是是一脈相承的,Duckworth教授認為,培養GRIT的最好方法是“成長心態”,要培養一個堅持不懈的青少年,我們需要表揚孩子的努力而不是他們的聰明。

GRIT教育流行的另一個原因是讓普通孩子看到了成功的希望,對普通孩子的成長意義非凡。在“智商論”的碾壓下,很多孩子覺得自己不行是因為智力和才能不夠。而GRIT 理論告訴大家,通過塑造孩子的堅持不懈的品格,普通孩子也可以追求卓越,也可以在任何領域獲得成功。

和美國不同,中國教育理念一直很注重毅力和堅持不懈,一直要求孩子努力再努力。那么,GRIT和我們所理解的堅持不懈的概念有何不同呢?它為什么比外驅力更有用呢。

Duckworth教授在她2016年的暢銷書《Grit: The Power of Passion and Perseverance》中指出,GRIT是持久追求興趣和堅持不懈的結合體,GRIT所主張的堅持不懈不是外在壓力導致的被動的行為,是跟內驅力相關的性格特征,是一個人幾年內甚至幾十年內堅定不移地堅持追求自己的單一目標的能力,而且還會將這種加堅持不懈的能力轉移到別的事情上,從而更加容易獲得成功。

Duckworth教授指出,哈佛大學一再強調GRIT很重要,在錄取學術能力世界一流的優秀學生的同時,也錄取了同樣多的成績普通卻有著驚人毅力的學生。很多企業CEO愿意雇用大學生運動員,他們不需要他們的體育技能,而是看中運動員面對困難的態度和勇氣。

Duckworth教授將課外活動看作是培養孩子們GRIT的最佳途徑,在她看來,孩子們在課外興趣班才有機會找到有動力學習的東西,比如體育舞蹈畫畫等才藝,或者有機會將學校所學的知識與真實的世界相聯系,從而激發學習的強烈愿望。

孩子們正是通過在課外活動中的反復練習和探索,學會了面對挑戰和堅持不懈。

按照GRIT理論,課外活動對學生來說已經遠遠超越了原來的意義,孩子們不僅要發掘和培養持久甚至是終身的興趣和愛好,而且從中磨練出來的堅持不懈的能力,會讓學生愿意面對學業挑戰,更加努力地學習。

可以說,課外活動對孩子的學業乃至未來的成功舉足輕重。

如何在課外活動中 培養GRIT(堅持不懈)品質?

為了訓練兩個女兒(一個13歲,一個15歲)的GRIT品質,Duckworth教授家中有一個“困難規則”(Hard Thing Rule ):孩子們有權力自己挑選一項感覺有點困難的課外活動,然后天天練習,并且至少堅持兩年。具體操作如下:

首先,8歲以后自主選擇一項有難度的課外活動。

家長在課外活動中的困擾之一是如何選擇,五花八門的興趣班,到底學哪些項目比較好呢?有的家長按照孩子的興趣,但是,孩子的興趣轉換極快;有的家長選擇名校錄取的熱門項目,但是,孩子又不喜歡。

Duckworth教授認為,孩子還很小的時候,主要看孩子的興趣,他們喜歡什么就學什么;孩子不喜歡了,就可以放棄或者轉換。稍微長大一點后,孩子必須挑選一個自己有興趣又有難度的課外活動堅持下來。

斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)教授K. Ann Renninge給出了一個準確的年齡標準:在8歲之前,孩子們可以嘗試任何事情。8歲以后,孩子們開始將自己與其他人進行比較,如果他們在某些事情上不如同齡人做得好,就會變得缺乏安全感,此時就需要培養他們對某些科目或者活動的興趣。

很重要的一點是,課外活動的選擇必須是由孩子來決定,不能是父母強加給他們的目標。因為內驅力的培養必須從孩子的自主性出發,只有孩子發自內心喜歡和認定的,才會有內在化動機,任何試圖操作、控制孩子的手段,都會降低孩子的自主感。

應當選擇有點難度并且需要每天或者經常訓練的項目,只有這樣才能鍛煉孩子面對挑戰和困難的毅力,孩子才更有可能在失敗時堅持下去,從而真正體驗到克服困難的滿足感。

第二,堅持比喜歡更重要。

家長在課外活動的另一大難題是,孩子們往往對課外興趣班缺乏恒心,很難堅持到底,即使開始很喜歡的,隨著難度的增加,熱情也會漸漸消失。

Duckworth教授的建議是,一旦選擇以后,不能隨便放棄。在小學階段,至少堅持一段時間,比如一個學期或者一個賽季的結束;進入高中后,必須堅持2年以上。

尤其不要在感覺糟糕或者遭遇挫折的那一刻就立即放棄,比如老師批評了,比賽輸了心情不好,沒有獲獎等,父母一定要鼓勵孩子堅持。

也許有家長會有疑問,興趣和天賦應該是與生俱來的,只有找到了到自己的興趣和激情,我們才會愿意堅持并且做得很好。如果不能退出自己不喜歡或者不擅長的課外活動,這不是在錯誤的方向上越走越遠嗎?

那么,課外活動中究竟是喜歡重要還是堅持重要?

當年《虎媽戰歌》在美國一經面市,虎媽Amy Chua和美國學者、評論家就為此大戰好幾個回合,針對“不尊重孩子的個性和興趣”的批評指責,虎媽的回復是:大多數事情在你擅長它們之前并不有趣,只有勤奮努力地練習,你才有可能擅長并且最終喜歡它們,堅持比喜歡更加重要。

Duckworth教授顯然站在Amy Chua一邊,她認為,興趣不是通過被發現,而是通過持續追求并隨著時間的推移而發展和加深。要盡量避免遇到困難就輕易放棄,只有當孩子克服障礙時,他們才會真正愛上這件事,并且找到發自內心的堅持下去的動力。

“成長型思維”理論學派的研究成果也證實了這一點,2018 年 Dweck教授聯合另外兩位著名心理學家 Paul O’Keefe 和Gregory Walton,在《心理科學》發文,證實興趣和激情不一定是與生俱來的,而是培養出來的。

Dweck教授指出,我不否認某些天賦異稟的天才,他們會有一種抑制不住的興趣和激情,他們可以跟著感覺走,最終實現自己的夢想。而對于我們普通人來說,興趣更多的是培養出來的。

第三,允許堅持后的放棄。

強調堅持并不意味著要一條道走到黑,培養興趣并不是強加興趣,經過一段時間的努力后,如果最終感覺不喜歡或者不能勝任,無法找到內驅力,是可以放棄的。

當然,孩子放棄一項課外活動的同時,應當建議和鼓勵孩子轉換另外的項目,繼續挖掘和培養興趣愛好,正如Duckworth教授指出的,我們需要培養一種愿意為之奉獻幾十年的興趣愛好。

堅持不懈的能力很重要,但是,替代不了內驅力,一個人要在某一個領域上深入發展,甚至要取得頂尖和創造性的成就,則必須有內驅力才行。

很多實證研究發現,事業基于童年興趣的成年人更加成功,社會上那些最成功的人往往都是基于在一個領域的真正動力。

對一個孩子來說,永遠帶著樂趣和好奇心去探索,同時又有一種面對困難不言棄的毅力,這才是一種最理想的狀態。