摘要: 原標題:AI技術顛覆勞動力市場!即將大批失業 這類專業,別辦了 技術進步給勞動力市場帶來巨大沖擊。這將對高校調整專業設置帶來哪些影響? AI取代人

原標題:AI技術顛覆勞動力市場!即將大批失業 這類專業,別辦了

技術進步給勞動力市場帶來巨大沖擊。這將對高校調整專業設置帶來哪些影響?

AI取代人類,勢不可擋

近日,IBM宣布暫停招聘2.6萬名員工,其中7800人未來五年將被人工智能(AI)取代,主要集中在人力資源、財務、法務等后臺職能部門。

這些崗位通常需要承擔很多繁瑣、重復、標準化,并且不需要太多創造力和判斷力的工作,AI精確度高、及時性強的特質,恰恰能高效、準確地完成這類工作,比如提供雇傭證明、處理報銷申請等。

IBM并非首家推動AI取代人類的科技巨頭。

2020年,微軟新聞就嘗試用一個AI新聞采集系統,一次性取代了幾十名編輯。AI系統可以從幾個角度評估新聞的主題、觀點、新鮮程度,給出網站展現排序和編輯建議。編輯只需要完成余下的一小部分工作。

Meta今年3月表示要進行AI大轉型,1萬人和5000個工作崗位會在這輪轉型中被淘汰掉;三個月裁員了接近2.7萬人的亞馬遜,最近也公開表示要將更多財力精力投進大語言模型和生成式AI中,減少投入到其他領域的資源。

誰是被替代的高危群體?

其實早在10年前,牛津大學研究者就“預言”了就業市場上人類被替代的風險。

2013年發布的一份題為《就業的前景:工作對計算機化有多敏感》(The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation)的研究報告中,研究者認為未來20年美國47%的工作崗位處在被計算機化替代的“高風險區”。大部分辦公室行政支持、銷售、運輸和物流業崗位,都處在被替代的危險之中。

不過短短幾年間,技術上更進一步的AI革命,正在加速人類被替代的進程,高失業風險的崗位范圍也在擴大。

特別是今年2月以來,以ChatGPT為代表的生成式AI工具橫空出世,掀起了社會對是否將引發“失業潮”的廣泛討論。

生成式AI工具能聊天、會寫詩、寫代碼,也能處理文本、制作PPT、生成圖像、繪制海報,不僅生成與人類創造產物相差無幾的內容,還能打破人與機器之間的溝通障礙。它被預言將給勞動力市場帶來“巨大沖擊”。

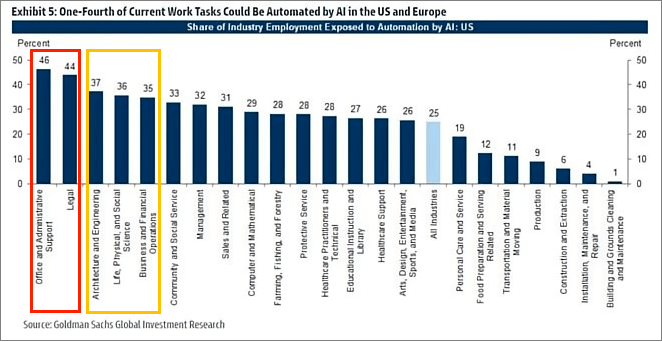

高盛集團于今年3月底發表的一份最新研究顯示,隨著AI技術對全球勞動力市場產生影響,預計多達3億個工作崗位或將被AI取代。在歐美,辦公室行政人員、法律工作者被替代風險最大,可被AI取代的工作比例超過40%;其后被替代風險較高的工作領域還有建筑與工程,生命、物理和社會科學,商務和財務運營等,可被AI取代的工作內容超過1/3。

就業受沖擊,這些專業難幸免?

技術進步深度影響勞動力市場,進而也會給相關專業的就業帶來影響。近幾年金融業的用人需求變化就是一個具有代表性的例子。

據媒體報道,隨著數字化轉型提速,我國銀行線下網點的“瘦身”趨于常態化。自2022年以來,商業銀行已經有超過2600家網點關停。與之相伴而來的是行業減員。2021年年報數據顯示,員工規模最大的國有六大行中,5家大行員工數量均較2020年末有所減少。

《2022年中國本科生就業報告》(就業藍皮書)的研究也發現,除了疫情影響外,近年來金融業的業務不斷調整優化,初級崗位(如銀行柜員)逐漸趨于飽和,本科畢業生在金融業就業的比例呈現逐年下降的趨勢,2021屆(7.2%)較2017屆(9.0%)下降1.8個百分點,這也對相關專業(以金融學類為主)畢業生去向落實帶來了一定挑戰。

尤為值得注意的是,金融學類專業畢業生規模較大。根據教育部“陽光高考”平臺數據顯示,金融學專業年均畢業生人數在7萬以上。但不同院校間培養質量差異較大。對此,就業藍皮書建議,相關院校(特別是以往擴招較快的地方院校)需合理調控金融學類專業的規模,并持續改進人才培養環節,不斷增強畢業生的就業競爭力。

那么由于AI技術的升級和廣泛應用,最可能波及哪些專業?

根據麥可思-中國2021屆大學畢業生培養質量跟蹤評價數據,公共事業管理、行政管理、工商管理、人力資源管理等專業有可能最先受到沖擊。因為這些專業本科生畢業后最主要從事的,就是行政、助理、文員等一類最易被AI替代的崗位。

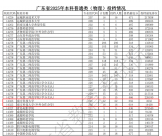

事實上,在近五年本科專業撤銷名單上,部分專業被撤銷的數量也的確排名靠前。

不過,這些專業并非不再有開設價值。

IBM公司CEO就表示,一些人力資源職能,比如評估勞動力構成和員工生產力等“更高階任務”,在未來十年內可能不會被AI取代。

此外,IBM還計劃用AI來輔助一些需要專業知識和分析能力的工作,包括在客戶服務中,用AI幫助人類識別客戶需求、提供解決方案、收集反饋;在市場營銷中,用AI幫助人類分析市場趨勢、制定策略、評估效果等。

可見,未來相關領域依然對專業人才有需求,只不過將更加注重從業者借助AI,利用各自的優勢高效率解決問題。

專業設置加速布局“智能領域”

技術進步不只“搶走”工作,它也帶來新的就業機會。

北京社科院研究員王鵬表示:“未來大量的工作其實是要實現人機協同、人機配合,該類工作也會成為數字經濟時代開發出的新崗位。”

資深人工智能專家郭濤舉例,諸如人工智能技術和產品的研發人員、維護人員以及管理人員、大數據的研究分析工作人員、從事于個性化教育和培訓的人員、從事于技術傳播的人員等,將成為AI技術廣泛應用催生出的新職業。

為順應AI技術革新下的就業轉型,高校在相關專業領域正加速布局。

自2018年35所高校首次開設人工智能專業以來,帶有“智能”等字樣的專業便頻頻出現,比如人工智能、智能制造工程、智能科學與技術、智能醫學工程、智能建造等等。其中,人工智能專業開設數量最多,截至目前開設高校已達到495所。

留給高校的新課題

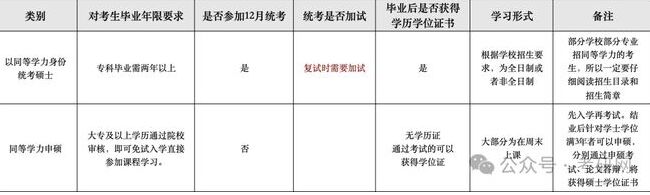

今年4月,教育部等五部門印發《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》,提出到2025年,優化調整高校20%左右學科專業布點,新設一批適應新技術、新產業、新業態、新模式的學科專業,淘汰不適應經濟社會發展的學科專業的工作目標。

推動高校積極主動適應經濟社會發展需要,深化學科專業供給側改革,市場對人才的需求是人才培養供給的重要參考之一。

當市場發出人才需求信號,能夠快速反應的高校勢必將搶占先機。但同時需要注意,如果高校在開設專業時只是為了追趕“風口”,并沒有在人才培養的師資、設備等教育資源方面做好充分準備,人才培養依然將無法滿足社會需求。

3個月前,在ChatGTP火爆全球之時,很多高校或許都在關心如何防止學生用AI工具作弊,怎樣將這項技術引入教學,提升教育效率和質量。

當AI技術以不可逆的勢頭顛覆勞動力市場,高校在專業設置及其培養方面該如何快速做出響應,則是另一個需要解決的新課題。