摘要: 原標題:提高地位、上浮津貼、優化評審、提升學歷兩會代表委員為教師發聲 今年全國兩會期間,不少人大代表、政協委員都圍繞教師關心的話題提出了好

原標題:提高地位、上浮津貼、優化評審、提升學歷……兩會代表委員為教師發聲

今年全國兩會期間,不少人大代表、政協委員都圍繞教師關心的話題提出了好的建議:

王定華在“委員通道”上表示,在推動教育優質均衡發展的過程中,廣大教師應當弘揚教育家精神,擔當有為,造福后生。像孔子那樣“有教無類”,像陶行知那樣“捧著一顆心來不帶半根草去”,像張桂梅那樣“為教育事業燃燒自己”,像于漪那樣“不僅育分更要育人”。

他希望各項惠師政策全面落實,教師的政治地位、經濟地位、社會地位、職業地位得到提高,學校成為優秀人才求職的重要目的地,教師成為讓人羨慕的職業。并希望啟動素質教育升級版,促進學生德智體美勞全面發展和健康成長;均衡配置教育資源,實行校長教師適度交流輪崗,讓好老師惠及更多適齡兒童少年。他還表示,希望老師們面對人工智能洶涌而來的新形勢和青少年數字化時代原住民的新格局,依托國培計劃、省培計劃、現代教研、“中小學教師學歷提升工程”增智賦能,既提高學歷學位,又提升育人水平。

提高教師“教齡津貼”標準

庹慶明,全國人大代表、四川雅安市教育考試院院長,雅安市雨城區第二中學校長

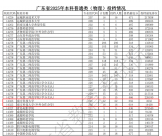

庹慶明談到,教齡津貼自1985年制定實施以來,在特定歷史時期對穩定教師隊伍、提升教師職業吸引力發揮了積極作用,是國家倡導尊師重教、發展國民教育的重要舉措。他介紹,1985年制定的教齡津貼標準是:滿5年不滿10年者,每月發3元;滿10年不滿15年者,每月5元;滿15年不滿20年者,每月7元;滿20年以上者,每月10元。教齡津貼根據教師的教齡計算,教齡越長,津貼越高,體現了對教師長期從教的肯定和獎勵。

庹慶明說,目前標準已執行近40年,隨著經濟社會發展,教師群體的其他薪酬標準得到了顯著提高,但教齡津貼標準卻一直沒有調整。當前,教齡津貼在教師收入結構中占比0.1%左右,近乎忽略不計,對教師的激勵作用微乎其微。因此,他建議進一步完善教齡津貼制度,建立與物價水平和教師工資標準相適宜的教齡津貼增長機制,將教齡津貼原有的固定金額標準調整為按基本工資百分比計算的動態標準,使教齡津貼占教師基本工資的5%至10%,充分發揮教齡津貼對教育行業的長效激勵作用。

下放教師職稱評審權優化評審制度

劉希婭,全國人大代表,重慶市九龍坡區謝家灣學校黨委書記

在調研中,劉希婭發現職稱評審制度在實施時仍存在區縣及學校缺乏對教師職稱評審的決策權、職稱評審標準不夠科學、教師職稱指標比例分配不合理等問題。

她建議:進一步下放中小學教師職稱評審權,優化教師職稱評審標準,優化中小學教師職稱指標分配。

鼓勵在職中小學教師提升學歷

祝響響,全國人大代表,浙江省浦江縣鄭宅鎮中心小學語文教師

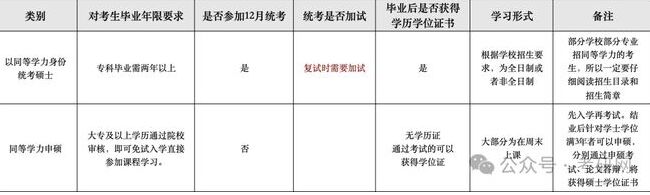

祝響響在調研中發現,在職教師高學歷比例偏低,教師隊伍的整體素質與2035年建成教育強國的戰略要求仍有一定差距。她就“教師在職提升學歷積極性不夠的原因”開展調研發現,86.4%的教師認為“學校工作太忙”,尤其在農村,教師工學矛盾更為突出,因此很多教師在達到學歷底線之后就放棄了進修機會。

她建議,積極鼓勵普通師范院校、綜合大學教師教育機構等改革現有的研究生招生模式。增加師范院校教育類非全日制碩士研究生招生指標。創新教師培養模式,緩解工學矛盾。提供優質、靈活、便利的學習渠道,將學歷提升與現有的教師培訓體系相結合。國家層面加大宣傳力度,廣泛宣傳教師學歷提升的重要性和必要性,引導教師牢固樹立終身學習的理念,完善學歷提升正向激勵機制等。

將靜脈曲張、咽炎、頸椎病等教師常見病納入職業病名錄

張瓊麗,全國人大代表、湖北恩施高中政治老師

張瓊麗建議將教師常見病納入職業病名錄,以減輕教師治療的經濟壓力,提升教師群體的福祉。她提出將靜脈曲張、咽炎、頸椎病等疾病納入其中。

張瓊麗擁有15年的教齡,她表示這些疾病在教師中非常普遍且折磨人,治療周期長且難度大。她本人長期受咽炎困擾,經常在講課時被痰卡住,早晨起床還會劇烈咳嗽。盡管學校配備了擴音器、升降黑板和護眼燈等設備來減輕教師負擔,但有些問題依然難以避免。

張瓊麗表示,如果這些常見病能夠納入職業病名錄,就可以認定為工傷,在治療時個人經濟壓力會大大減輕,從而提升教師群體的整體福祉。張瓊麗希望通過這一建議,不僅為教師謀福利,還能引起社會對非體力勞動者職業病的關注。

將教師心理健康納入考核體系

趙長龍,全國政協委員、民進天津市委會專職副主委

趙長龍表示,將教師心理健康納入考核體系具有現實必要性。心理健康的教師是培育學生健全人格的重要保障,教師的心理健康問題,更應該得到關注。建議加大對教師心理健康考核與測評,讓教師能以健康心態從事工作,同時應避免考核增加教師額外負擔,“心理健康的老師,才能教出心理健康的孩子。”

提升教師數字素養

張艷秋,全國人大代表,大廠回族自治縣城區第二小學副校長

人工智能、大數據等現代信息技術在教育領域廣泛應用,對教師的數字素養提出了新要求。張艷秋建議,構建與人工智能時代相適應的教師數字素養培養體系,實施精準化、差異化數字素養專業發展計劃,推動教學場景與數字技術深度融合,助力教師從“知識傳授者”向“智能教育引導者”轉型。

“應該系統設計教師繼續教育、國培項目、省培項目的培訓課程體系,整體提升教師的技術操作能力和利用技術進行教學創新的能力。”張艷秋代表建議,除系統培訓外,還可針對不同年齡段、不同學科背景的教師,制定個性化數字素養提升方案,增強培訓針對性和實操性。