摘要: 原標題:高校專業,大洗牌! 2023年2月,教育部等五部門聯合印發《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》(以下簡稱《改革方案》),提出到

原標題:高校專業,大洗牌!

2023年2月,教育部等五部門聯合印發《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》(以下簡稱《改革方案》),提出到2025年前優化調整20%的專業,掀起新一輪高校本科專業調整浪潮。

新設一批適應新技術、新產業、新業態、新模式的學科專業,淘汰不適應經濟社會發展的學科專業;基礎學科特別是理科和基礎醫科本科專業點占比進一步提高……在這樣的目標導向下,各高校的專業調整力度也是前所未有。

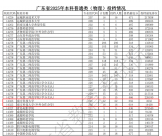

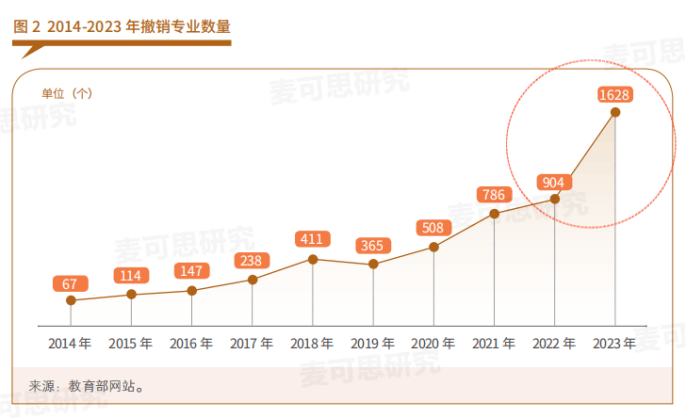

麥可思研究統計顯示,自2023年2月《改革方案》發布以來,兩年間高校新設本科專業3229個(不包括第二學士學位、學制調整及學位授予門類調整等情況,下同),撤銷專業2534個。特別是專業撤銷數量,接連創下新高。

而根據往年慣例,最新一年高校本科專業備案與審批結果也將會于近期出爐,值得關注。

傳統工科讓位“智能/智慧+”

本輪專業調整潮中,每個學科都釋放出了鮮明的專業升級迭代信號。

其中,工學專業調整力度最大,新增專業1395個,撤銷專業達823個。

工學新增專業以計算機類、電子信息類、機械類專業為主。比如名稱中帶“智能”的人工智能(94個)、智能建造(83個)、智能制造工程(72個)專業被大批高校新增設置;其他增設較多的專業主要涉及國家戰略發展方向的新能源、大數據、機器人等領域。

工科新增專業多,撤銷數量也多,并且同樣以機械類、電子信息類專業為主。從具體專業看,部分傳統工學專業,如電子信息科學與技術(36個)、工業設計(33個)、網絡工程(32個)被撤銷數量相對較多。

一方面,部分傳統工科專業沒能跟上第四次工業革命的步伐;另一方面,相關行業經過多年發展逐漸成熟,市場對這類專業的人才需求趨于飽和,且部分學校在師資、實踐教學等方面存在不足,促使高校對這些專業進行調整。

數字化時代,“數據”專業受追捧

在新一輪本科專業調整潮中,管理學、理學也是專業撤銷大戶。并且這兩個學科專業撤銷數量遠大于新增數量。

具體來看,管理學中,信息管理與信息系統(72個)、公共事業管理(62個)、市場營銷(53個)被大批高校撤銷。這些專業此前曾被大量增設,但受限于人才培養目標不夠明確,課程設置較為寬泛,導致學生專業技能不突出,在求職市場上競爭力不足。此外,部分高校在這些專業的教學資源投入不足,教學質量難以保證,進一步影響了專業的發展和學生的就業前景。

以撤銷數量較多的公共事業管理專業為例。麥可思數據顯示,該專業2022屆本科畢業生畢業半年后月收入為5313元,比管理學平均月收入(5843元)低530元;就業滿意度為70%,比管理學平均(75%)低5個百分點;工作與專業相關度為53%,比管理學平均(67%)低14個百分點。

進入數字化時代,為滿足企業數字化轉型、供應鏈優化升級的人才需求,大數據管理與應用(69個)、供應鏈管理(45個)、跨境電子商務(33個)等專業,則成為管理學專業中的新增熱門。

理學專業中,信息與計算科學專業兩年間被67所高校撤銷。這個聽上去和計算機相關,但實際上屬于數學類的專業,由于人才培養定位不夠清晰,課程設置在數學和計算機科學之間搖擺不定,導致學生在兩個領域都難以達到專業深度。在就業市場上,就業優勢不明顯,被大批撤銷也在情理之中。

但數據驅動的科學研究和技術創新對統計學、數學等理學專業知識的高度依賴,使得數據計算及應用、數據科學、數學與應用數學等數學類、統計類專業人才依然有較強市場需求,部分高校也順應增設相關專業。

媒體轉型推動文科專業迭代

在本輪專業調整潮中,提高理工農醫類專業占比是總體的大方向。于是質疑文科重要性的聲音也隨之而來。

從近兩年的專業增撤上看,藝術學、文學專業的確也是撤銷大戶,但其實也有相當規模的專業新增。

以藝術學為例,近兩年撤銷的專業四成以上集中在設計學類專業,如產品設計(41個)、服裝與服飾設計(25個);動畫專業撤銷數量也較多,達到26個。高校開設數量過多導致畢業生競爭激烈、人才培養與市場需求脫節、教學資源不足難以保障教學質量,以及行業發展變化使部分細分領域需求下降等多方面因素,可能是這些專業被大量撤銷的原因。

但隨著數字媒體技術在影視、游戲、廣告等行業的廣泛應用,數字媒體藝術專業轉而成為藝術類專業中的增設熱門。該專業融合了藝術設計與數字技術等相關知識和技能培養,旨在使學生具備數字內容創作、新媒體設計等能力,符合當下文化創意產業的發展趨勢。麥可思數據顯示,2023屆數字媒體藝術專業本科畢業生的月收入5926元,遠高于藝術學專業平均薪資(5556元)。

文學學科方面,以日語、商務英語等為代表的外國語言文學類專業是撤銷重災區。新聞傳播學類專業中廣告學(32個)、廣播電視學(17個)撤銷數量也較多;取而代之的是更符合當下媒體環境的網絡與新媒體專業大批出現在高校的專業目錄上,兩年間47所高校增設。

體育類專業成為教育學新增熱點

除了以上學科門類,經濟學、教育學、醫學也是近兩年新增專業數量較多的學科,新增專業數量超過200個。并且這些學科新增專業都有十分鮮明的響應社會需求特征。

比如經濟學中,數字經濟的興起促使相關專業大批設立。這類專業聚焦于數字技術在經濟領域的應用,注重培養學生運用數字技術進行經濟分析和決策的能力。數字經濟專業也接替人工智能,成為近兩年高校新增最多的專業,數量高達到156個。

金融科技專業新設數量也較多,達到40個。這個專業的設置也是為了滿足金融行業數字化轉型對復合型人才的需求,將金融知識與信息技術相結合,為金融創新提供人才支持。

教育學新增專業主要集中在體育類專業,比如運動訓練(43個)、足球專業(30個)、體育教育(24個)。國家的政策推動、社會對體育教育重視度提升、就業市場需求變化以及體育產業發展等多重因素影響下,體育類專業成為新增專業的重點領域。

醫學專業新增以醫學技術類專業為主,比如康復治療學(19個)、藥學(14個)、助產學(14個)、醫學檢驗技術(12個)、智能醫學工程(12個)等。特別值得關注的是,在國家“健康中國”戰略推動、老齡化社會帶來的康復需求激增、填補智能醫療與康復領域人才缺口的多重驅動下,智能醫學工程、康復治療學專業近五年來已有大批高校新增布局。

3月5日,在全國政協十四屆三次會議第一場“委員通道”上,全國政協委員、南方科技大學副校長金李介紹,根據預測,2035年,我國60歲及以上人口將突破4億,銀發經濟體量預計可以達到30萬億元左右;到2050年,銀發經濟將至少提供1億個就業崗位,蘊含著巨大的機遇。

專業調整不是“數量競賽”

進入2025年,“優化調整高校專業”被寫進了多個省市地區的政府工作報告。注重對接區域產業需求、建立動態調整機制、支持加快布局新興學科等是普遍提到的工作重點。

在各高校進一步推動學科專業優化調整工作中,也有一些問題需要避免。

一是盲目跟風增設某些熱門專業,沒有結合本校的學科基礎、師資力量和區域產業需求進行精準調研和定位,可能導致新設專業缺乏核心競爭力,培養出的學生與市場需求脫節。

二是新老專業資源分配不合理。在專業調整過程中,可能有高校會將大量資源投入到新設專業中,忽視了對傳統專業的內涵提升和改造。教育資源配置的失衡可能導致新設專業發展不充分,傳統專業進一步弱化。

三是過于關注專業的增減,忽視了課程改革的重要性。高校在增設新專業時,如果沒有及時更新教學內容和課程體系,那么實際上新專業只是“新瓶裝舊酒”。

總之,高校專業調整不能只關注數量的變化,更要重視專業內涵建設和質量提升。