摘要: 原標題:校長砍文科遭教授炮轟!智聯數據撕開殘酷現實:文科就業率僅12% 最近復旦大學因為文科裁撤的事兒鬧得沸沸揚揚。復旦大學校長金力打算把文科

原標題:校長砍文科遭教授炮轟!智聯數據撕開殘酷現實:文科就業率僅12%

最近復旦大學因為文科裁撤的事兒鬧得沸沸揚揚。復旦大學校長金力打算把文科占比從 40% 降到 20% ,這時候新聞系的湯景泰教授在大媒體上發文反駁文科無用論。

有人卻覺得文科就該裁撤。

湯教授那文章,除了大罵說文科無用的人,根本沒拿出啥事實和邏輯來證明文科有用,就這表現,有人覺得要是去參加理科高考,估計上個二本都懸,還說這說明復旦文科占比高,整體生源質量也不咋地。

還有,湯教授說文科生平均薪水低于工科生這個結論不對,可又拿不出權威的第三方平均薪水數據,就光自己說不對,這就跟個不講道理瞎生氣的人似的。

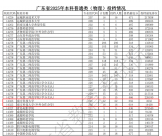

實際上,像智聯招聘《2022 大學生就業力調研報告》里就有數據,2022 年理科、工科就業簽約率分別是 29.5% 和 17.3% ,文科生簽約率才 12.4% ,還不到理科生一半,工資也比理科生低 1000 到 2000 元。

而且湯教授那文章文筆也不咋地,所以有人就覺得,選文科的學生不是因為文科好,而是理科文科都不行,不管中國高考還是美國 SAT 考試,文科生文科得分都比理科生低不少。

但這事兒可沒這么簡單,背后反映了不少深層問題。從數據上看,智聯招聘報告里顯示的薪資差距,其實是教育產業化帶來的問題。

高校把就業率當成辦學的重要指標,文科教育就陷入怪圈了,傳媒學院教短視頻算法推薦,歷史系開“公文寫作實訓”,哲學專業搞“考公申論特訓”,這就好比把米開朗基羅的雕塑刀換成美甲銼,看著好像實用了,其實把學科核心價值都毀了。

而且評價體系也有問題,麥肯錫報告說 35% 的 500 強企業高管有人文學科背景,華為“天才少年計劃”錄取者里 14% 是跨學科人才,這說明就業市場評價機制和真正的人才需求脫節了。

“文科生智商論”其實就是工業化思維的一種錯誤認知。PISA 測試顯示中國學生創造性問題解決能力排名不高,這和過早文理分科有關。神經科學也說了,人腦前額葉皮層 18 - 25 歲才發育好,過早分科會固化思維。

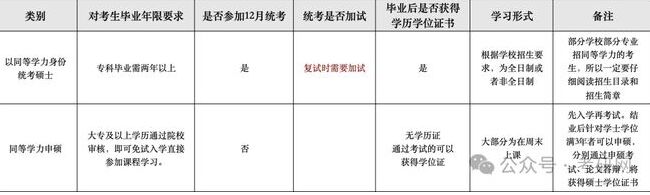

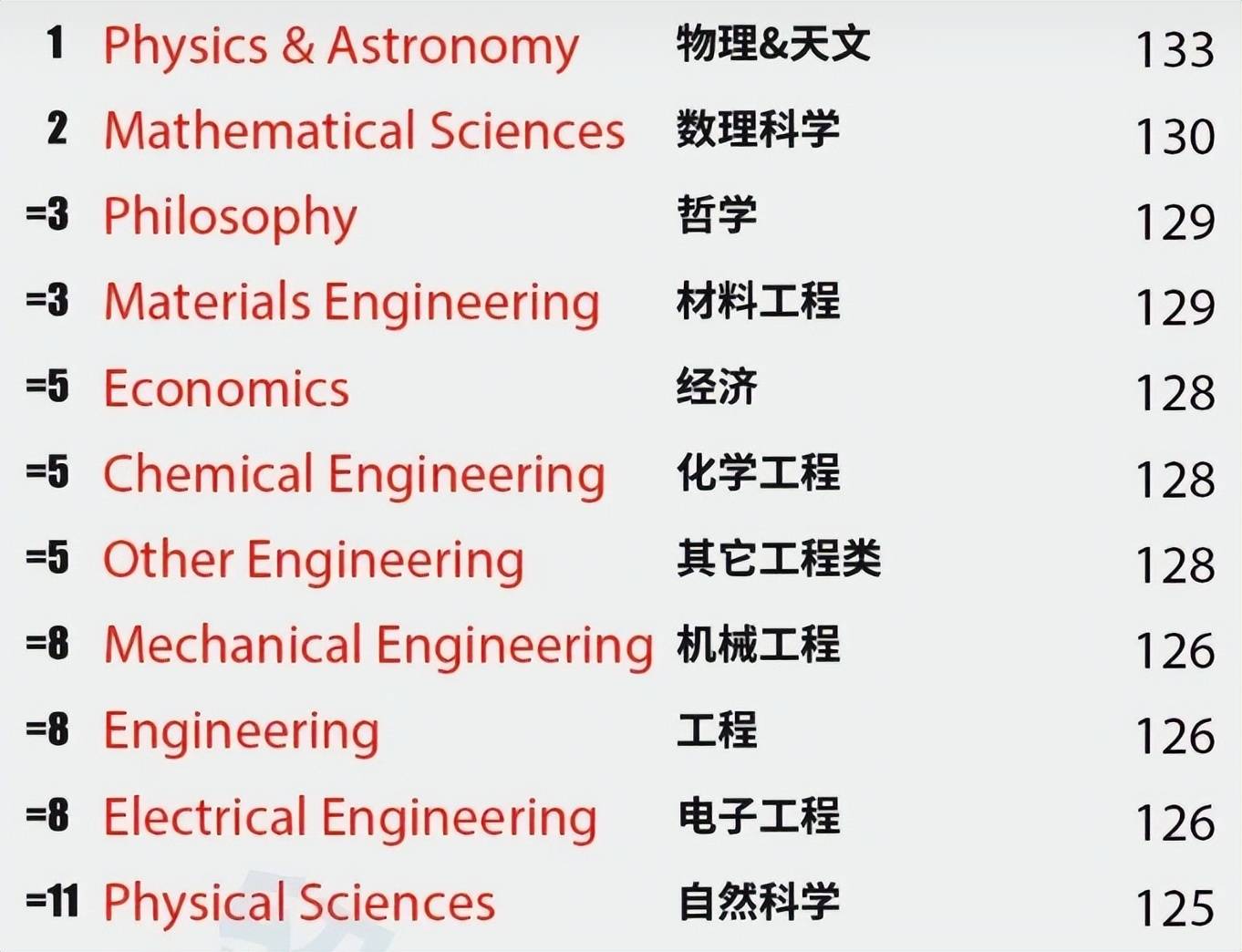

各專業智商排行榜

國外像 MIT 開“物理中的莎士比亞”課程,劍橋有“數學與哲學”雙學位,咱卻用高考分數劃分學科等級。

湯教授寫文章反駁也面臨困境,文科教師得用“影響因子”“項目經費”來證明自己,按 SCI 論文體例寫人文研究,這反而加深了社會對文科的偏見,就像讓梵高按油漆工標準證明自己繪畫水平一樣荒唐。

其實文科存廢之爭,本質是文明發展路徑的選擇。就像敦煌研究院數字化工程,計算機專家和藝術史學者合作破解壁畫難題,華為任正非從《紅樓夢》里獲得系統思維用于公司決策,這都說明真正的創新常常在學科交叉的地方產生。

教育決策者得明白,砍掉文科就像刨掉文明之樹的根。德國“工業 4.0 ”和歌德學院文化輸出結合,日本動漫產業扎根浮世繪美學,咱也得清楚,沒有《考工記》《天工開物》這些文科知識,很多科技研究都可能受影響。