摘要: 原標題:日本皇室學渣改寫大學規則:全球頂尖學府集體叛變真相? 近日,《電訊報》《郵報》等英國主流媒體報道稱,劍橋大學正計劃推動一系列教學制

原標題:日本皇室學渣改寫大學規則:全球頂尖學府集體叛變真相?

近日,《電訊報》《郵報》等英國主流媒體報道稱,劍橋大學正計劃推動一系列教學制度改革,其中最引發爭議的一項,就是擬取消沿用近三個世紀的本科考試排名制度(Tripos Rankings)。

另外,學校還在考慮取消周末講座(Weekend lectures),將所有教學活動限制在每天早8點至晚8點之間,并引入休息周(Break Weeks),來緩解學生的學業負擔與心理壓力。

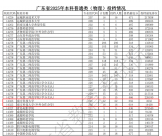

Tripos排名自1748年設立以來,一直是劍橋大學“精英教育”理念的象征。

它不僅僅是一個簡單的分數公示,更是一種榮譽和鞭策機制。

學生完成階段性或畢業考試后,會被評定為First Class(一級榮譽)、Second Class(二級榮譽)等不同等級,還會有一個明確的名次來體現學生在同年級同專業中的位置。

在畢業典禮前,這些排名還會貼在劍橋大學Senate House外的布告板上,排名靠前的學生就可以獲得大家最高的贊賞。

這一傳統成為劍橋文化的一部分,也塑造了學生之間高度競爭、追求卓越的學術氛圍。

但隨著社會對大學生心理健康關注度的提升,這一傳統也越來越受到質疑。

批評者認為,Tripos排名制度在鼓勵學術成就的同時,也助長了過度競爭和內卷文化。

根據2024年劍橋大學學生會的一項調查顯示,約72%的本科生每周學習超過60小時。

其中研究型研究生,尤其是博士候選人更是普遍達到每周65至80小時,每逢考試季和論文提交期壓力更大。

面對越來越嚴重的學生焦慮問題,一些學生組織和教職工認為,有必要重新審視這一延續已久的排名機制。

最近幾年,劍橋大學也一直在推進“減負”改革。

2017年,學校開始允許學生選擇退出排名,也就是不讓自己的名字出現在成績公示名單中。

2021年,劍橋正式取消了Senate House外張榜成績的傳統。但學生的成績單上,依然有自己的名次。

在最新的計劃中,學校從下學年開始,不再主動向學生提供具體排名信息,如果學生想要了解就需要向學校提出申請。

這項改革引發了兩極化的反應。支持者認為,這是劍橋大學對現代教育環境和學生心理健康的積極回應,有助于營造更具包容性和人性化的學習氛圍。

但反對者擔心,取消排名會削弱劍橋一貫強調的學術嚴謹與競爭精神,動搖學校在全球精英教育體系中的傳統優勢。

無論最終方案如何落地,Tripos制度的變革都標志著這所世界頂尖學府在新時代教育理念下所做出的調整和探索。

最近,日本著名大學筑波大學也迎來了新的考試改革。

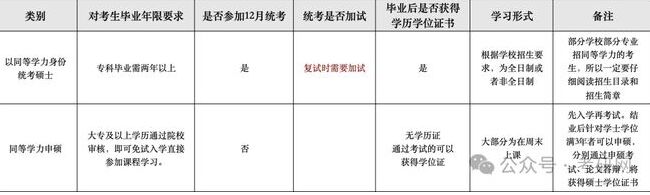

自2025年度起,筑波大學將廢除長期采用的期末考試成績評價制度,全面轉向達成度確認評價體系。

簡單來說就是通過課堂小測驗、學習報告、參與度等形成性評價來取代過去的以期末考試分數為結果的評價方式。

這一改革被日本民眾廣泛解讀為“取消期末考試”。

除此之外,筑波大學的新學年英文分班考試也出現了重大改變。

往年,這一測試會在開學后統一安排在校內教室集中進行,但今年卻突然調整為在線考試,要求學生開學前在家或者在宿舍自行完成測試。

看起來這是一次普通的教育改革,但這一切都隨著一位特殊的新生到來而引發大眾的質疑。

人們不是質疑改革本身,而是質疑規則為誰而變。

4月初,日本高校陸續開學。萬眾矚目的悠仁親王也正式開啟他的“天龍人”大學生活。

在此之前,日本皇室為了這位48年來唯一的男丁悠仁親王順利入讀大學煞費苦心,終于筑波大學破格打開了后門。

很快就有人開始擔心,悠仁到底能不能應付大學的課業?

筑波大學雖然比不上東京大學,但也是日本頂尖國立綜合性大學之一,是日本“科研特區”的代表,培養過25名諾貝爾獎得主。

要讓1000分只拿到20分,英語只有6分,對話只會說“Nice to meet you”的程度的悠仁天王考出一個看得過去的分數,這個問題不僅困擾著日本皇室,更困擾著筑波大學。

在悠仁開學前夕,學校終于想出了妙招,“解決”不了參加考試的人,就“解決”考試本身。

雖然期末考試評價體系的改革是筑波大學一直以來推動的新理念,但這一敏感的時間點落實,也被大家認為這是為了悠仁而改變。

在英文分班考試中,當全體學生都可以線上考試,那么悠仁也可以在自己家里的電腦自由發揮,而且還沒有人監考,沒有外人知情。

但是大家的擔心從未停止,如果分班考試把悠仁分到了尖子班,卻跟不上課業又該怎么辦呢?這個問題的答案相信不久后就會揭曉。

更有意思的是,日本王室中,多位王室成員都會有海外留學經歷,悠仁的親爸也表示,希望悠仁有機會去海外學習深造。

德仁天皇和文仁親王都曾在英國牛津大學留學過,不知道壓力會不會給到牛津大學。

考試與評價方式改革之所以會引起大家的重視,是因為這關乎學校如何去評估學生的學習情況以及如何定義一個優秀的學生。

期末考試制度是一種標準化、統一化的評價方式。

它為各類課程提供了一個相對清晰、客觀的標準,所有學生在同一時間、面對同一試卷,進行一次知識掌握的集中檢驗。

考試成績不僅是衡量學生學術水平的直接工具,更是區分不同層次學生、獎學金評定甚至未來就業時的重要參考。

優秀的學生通過高分獲得榮譽,未來在升學、實習乃至職業發展中擁有更大的主動權。

而成績稍遜的學生,也能明確自身在競爭中的位置,在排名中努力追趕。

雖然有些“優勝劣汰”的意味,但在一定程度上維持著一種制度的公平。

最近幾年,這一種評價方式備受詬病。

這些考試內容通常集中在書本知識,學生可能會過于追求標準答案或者劃重點,忽視其他能力的培養,而是一味在考試前臨時抱佛腳。

而且將整個學期的學習用兩小時考試衡量,一旦學生狀態不佳發揮失常都會影響到最后的分數,未來也可能影響到職業發展。

通過成績來衡量學生的水平也忽視了其他能力和優勢,這些軟技能難以被量化,在學習中就會越來越被邊緣化,但這些技能往往對未來發展至關重要。

更重要的是,會導致學生在考試季壓力過大,甚至會出現惡性競爭,這完全違背了教育的初衷。

無論是劍橋大學取消排名制度,還是筑波大學改革期末評分制度,這在某種程度上是給學生松綁減負。

但是我們不得不擔心另一種走向,那就是“績點膨脹”。

近年來不少媒體報道,由于學生的成績優秀既有利于他們找工作,而且也展現出學校的教學能力。

于是很多學校開始放寬各種考試的難度,甚至會寬松給分,最后出現了人均GPA4.0的虛假繁榮。

學生看似個個優秀,卻很難區分出水平高低,更難以保證真正的教學質量和人才選拔的科學性,也會讓學生對自己能力的高估或低估。