摘要: 原標題:3個步驟,父母給孩子講懂數學 育兒經歷居然可以如此相似。 老大上小學時,被雞兔同籠的題目困擾過。 沒想到,幾年后,老二上小學,又被同樣

原標題:3個步驟,父母給孩子講懂數學

育兒經歷居然可以如此相似。

老大上小學時,被雞兔同籠的題目困擾過。

沒想到,幾年后,老二上小學,又被同樣的題目困擾。

老母親自以為用通俗易懂的方式給老二講了。

講完,老二睜著眼睛,一臉懵。

此時,老大的聲音響起:不懂是正常的,等過幾年,自然就懂了。

……

很巧,沒過幾天,老母親看到了《父母如何給孩子講懂數學》。

老母親帶著好奇,想從《父母如何給孩子講懂數學》找答案:父母是如何給孩子講懂數學的?

《父母如何給孩子講懂數學》是專注于數學知識分享的英國羅布·伊斯特維和邁克·艾斯丘,分享給家長的數學育兒書。

理解孩子的數學困境

讀過《父母如何給孩子講懂數學》,最大的感觸總結成兩個字,就是:理解。

理解孩子們面對的數學困境。

具體又該如何“理解”?

《父母如何給孩子講懂數學》給了答案。

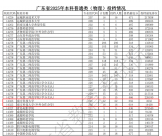

書中列了“各年級的知識點回顧”,以及每一個具體知識點的理解“難點”。

因為《父母如何給孩子講懂數學》的作者是英國的教授,所以,想要具體應用到我們的孩子身上,需要梳理孩子們的數學各年級知識點,這些一般的數學教輔書上都有。

看“難點”部分,可以理解孩子們面對的數學具體困境。等下回,他們再遇到不懂的題目時,作為大人的我們,在講解的過程中,也許,會多幾分耐心。

畢竟,這些“難點”,對于現階段的孩子們來說,是真的“難”,而不是我們以為的“笨”。

這是從“難點”的角度“理解”孩子。

另外,還可以從孩子的視角,加深我們對孩子的“理解”,《父母如何給孩子講懂數學》中的“孩子的小腦瓜”欄目,值得細看。

“孩子的小腦瓜”部分,詳細分享了孩子們是如何得到正確答案、錯誤答案。

一般情況下,我們不太關注孩子們的正確答案。有關注,也是把更多的精力放在錯誤答案,不然市面上,怎么會有那么多的錯題集版本。

就算是錯題集,也只是把錯題收集起來,至于對于這些錯題,孩子具體是如何思考的,有多少家長和孩子會細細探究?

讀過《父母如何給孩子講懂數學》的“孩子的小腦瓜”,往后再看孩子們的錯題,會有新的視角。

父母想要給孩子講懂數學,從理解開始。

重視,重視

理解之后,父母想要給孩子講懂數學,還要和孩子一起“重視”數學。

具體如何重視?

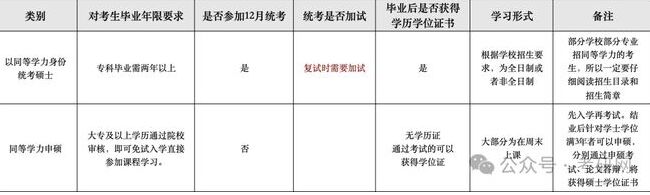

《父母如何給孩子講懂數學》分享了兩個步驟:

弄明白為什么要學數學

提供積極反饋

孩子只有弄明白為什么要學數學,他們才有可能發自內心地想要學好數學。被家長上趕著學數學,和孩子自發想要學數學,兩種狀態帶來的學習效果完全不同。

為什么要學數學,《父母如何給孩子講懂數學》中做了一定的分享。至于書中的理由,是否能打動孩子,要看具體的孩子。

不管如何,“為什么要學數學”都是一個值得與孩子好好聊的話題。

如果暫時沒找到學數學的答案,也不影響在孩子學數學的過程中,家長提供積極反饋。

怎樣算積極反饋?

看到孩子的錯題,家長不急于指出錯誤,而是引導孩子自己發現錯誤。如果做對了,家長也可以讓孩子分享下是如何解答出來的。

不管是錯題,還是對的題目,引導孩子做這樣的表達,不僅僅是家長給的積極反饋,也是高級教師高去霞曾分享過的“讓學生的思維過程可視化”。

《父母如何給孩子講懂數學》中指出,給孩子提供積極反饋的最佳時機是“陪孩子寫作業的時候”。

這一個時機,在我們家是不適用的。因為,老母親秉持能不陪作業,堅決不陪作業的原則。

那么,和孩子聊學數學的必要性,以及家長提供積極反饋,是不是就不適用了呢?

并不是。

聊天,時機合適都可以聊。

提供積極反饋,可以選擇每一階段的作業反饋進行。當然,作業反饋的時候,關注更多的是錯題。

那對的題目的積極反饋,就沒機會了?

也有機會。

孩子會說起這份作業中的某一道題,只有幾個人對,他也是其中之一。這時候,就可以讓孩子展開講講他做對題目的思路。

如此,錯題、對的題目的積極反饋都有了。

弄清學數學的理由,可以引導孩子感受學數學的重要性。家長的積極反饋,可以引導孩子感受到家長對數學的重視。

玩出數學來

有了“理解”,有了“重視”,家長想要給孩子講懂數學,還差最后一步:游戲。

和孩子在“游戲”中,“玩懂”數學。

就像兩位作者說的那樣:從各個層面來看,游戲都是數學的重要組成部分。

既然游戲是數學的重要組成部分,那又該如何和孩子玩游戲呢?

別慌,《父母如何給孩子講懂數學》不僅附贈了游戲道具

還分享了很多適合孩子們玩的數學游戲。這些數學游戲,有一一對應的數學知識點。