摘要: 原標題:騰訊課堂助力終身教育普惠化 教育科技塑造新學習時代 剛剛過去的2021年,一部熱播的電視劇《覺醒年代》引發了當下年輕人對歷史學習的興趣。

原標題:騰訊課堂助力終身教育普惠化 教育科技塑造“新學習時代”

剛剛過去的2021年,一部熱播的電視劇《覺醒年代》引發了當下年輕人對歷史學習的興趣。但拉近的并不僅有年輕人與歷史知識的距離,《覺醒年代》更多傳遞的是“新青年”精神。

在《新青年》雜志的發刊詞中,陳獨秀先生提到,“青年如初春。如朝日。如百卉之萌動。如利刃之新發於硎。人生最可寶貴之時期也。”

站在2022的新起點回顧與梳理2021,我們還發現了一些藏在數字背后的青年新趨勢:2021年每個月有超過2600萬用戶訪問在線終身學習平臺騰訊課堂,他們累計在屏幕前度過了7000萬個小時,相當于8144年。在線學習總人數也突破記錄,達到疫情前的2.17倍。

大規模的青年正以在線的方式重回“課堂”,他們無時不學、無處不學、無所不學,學習以掌握知識技能為目的,終身學習成為共識……

在《十四五規劃與2035年遠景目標綱要》中,“完善終身學習體系,建設學習型社會”作為核心內容被再次強調。

新學習時代,悄然而至。而且,這是由青年發起,青年引領的,又在教育科技的支持下放大的新學習力量——在線學習的方式讓青年可以隨時隨地開始學習。

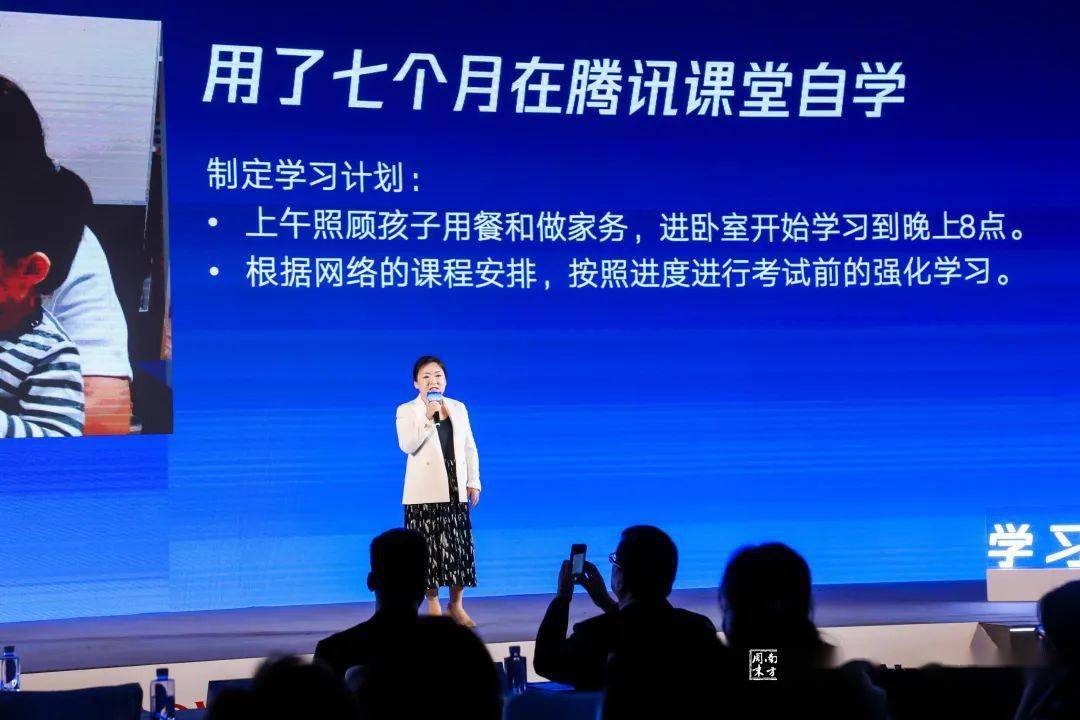

1月19日,在南方周末聯合騰訊課堂發起的沸騰新青年盛典上,我們看到了2600萬、7000萬這些龐大的數字背后所代表的“新學習時代”走進現實。90后“瓷娃娃”王妙在線學習編織技藝帶領全鄉留守婦女創業、寶媽崔鉦聃失業后通過在線學習考證拿下國際大廠的offer……

崔鉦聃在沸騰新青年盛典演講

“青年”與“科技”這兩個關鍵詞正在對教育行業產生深刻而致遠的影響,沸騰新青年盛典將這個成千上萬人參與但尚未被更多人深入理解的“新學習時代”展現在我們面前。

教育科技開啟新學習時代個人命運與國家發展同向而行

新學習時代的到來,與個人命運、國家發展、時代的進程息息相關。

世界處于百年未有之大變局,我國面臨百年發展大機遇,正處在從世界第二站上世界第一的發展過程中,機遇和挑戰并存。青年群體是建設社會、改變世界的主要力量。讓青年保持學習和創造力,是應對大變局的最好的姿勢。

步入“十四五”時期,經濟高質量發展對青年的知識和技能提出了新的要求。國家統計局總統計師曾玉平表示,經濟高質量發展對勞動者的技能要求日益提高。此外,隨著人口素質的提高,人口紅利逐步向人才紅利轉變,人口資源的優勢將得到有效發揮,會進一步促進經濟發展方式轉變、產業結構升級、全要素生產率提高,推動人口和經濟社會持續協調、健康發展。

“人口紅利”向“人才紅利”轉變,對個人而言意味著需要通過終身學習來更新知識、迭代技能。

如何讓青年保持終身學習?對個體而言,更大的終身學習動力來自于學習能夠讓個人的命運與國家發展、時代進程同向而行,幫助個人打破命運的天花板,實現職業躍遷、人生進階。

終身學習通常是一件“有門檻”且“延遲滿足”的事情,直到科技與教育融合。終身學習這事情有了微妙的變化。

來自安徽的吳亞鋒只有初中學歷,16歲開始打工,幾經輾轉,成為工廠里的一名機修工。他的日常工作是10小時夜班,冰冷的金屬和重復的勞動構成了他的日常。對于吳亞鋒來說,想通過學習改變命運,沒有時間是最大的難題。在騰訊課堂發現IT網絡課程后,吳亞鋒看到了希望——在線學習可以自由安排時間,隨時隨地學習。經過半年的在線學習之后,吳亞鋒收到了杭州某IT公司的offer,對方開出的薪資是吳亞鋒當時工資的將近四倍。

通過在線學習,吳亞鋒實現了從機修工到互聯網高級工程師的轉型。從每天十幾個小時的體力勞動中抽離出來,吳亞鋒感覺自己終于活得不那么“像一臺機器”了,他對未來充滿了規劃。另一邊,青島的張同學也在而立之年,通過在線學習,完成了從門鎖設計師到智能制造發展浪潮下最為吃香的工業仿真工程師……不管是吳亞鋒們,還是張同學們,他們都通過學習搭上了國家、時代發展的“快車”,實現個人社會價值同時獲得了更好的收入更廣闊的人生舞臺。

新學習時代,個人的努力與國家的進程有了更加高效的鏈接。改變命運所帶來的“極大激勵”,內化為青年強烈的學習自驅力。

新學習時代的知識進化底色新青年重回“課堂”

2020年發生的疫情在一定程度上阻礙了青年的線下學習,但另一方面也促進了在線教育的發展。從線下到線上, 90、95、00后成為了在線學習這種新學習方式的“原住民”,他們正在逐漸接受這種可以隨時隨地學習的學習方式。

但事實上,科技與教育的結合要發生在更早以前。21世紀的第二個十年是移動互聯網風風火火的十年。在這期間,互聯網對教育的改變則創造了“2014年是在線教育元年”的說法。

2013年,騰訊QQ業務團隊接到了一個特殊的需求。當時北京的霧霾天氣比較多,霧霾一來很多學校就宣布停課。北京景山學校找到騰訊QQ,希望在霧霾天也能正常授課。

這可能是騰訊最早關于在線教育的嘗試。當時QQ提供的解決方案是,通過“群直播”功能幫助景山學校的老師進行在線授課,老師可以在班級群內發起群視頻,在上課的過程中可以插播PPT、視頻、板書等課件,師生通過視頻可以實現提問、回答。

學校的反饋非常好。于是,騰訊QQ的業務團隊開始思考如何更進一步,基于QQ來做一款在線學習的工具產品。2014年,騰訊課堂誕生,并發展成為了全國最大的在線終身學習平臺。

與時代、科技發展的階段性不同,新青年群體的學習需求從未改變,每個時代的新青年的底色都是“終身學習與終身努力”。

但在在線職業教育并未得到充足發展的很長一段時間內,青年終身學習門檻要高得很多。如何選取更優質的課程,如何節省來往上課的交通和時間成本等,始終是困擾青年學習的一大問題。

另一方面,職業教育機構同樣面臨相應的困難——如何更好地服務好青年學習者們,如何提供更好地線上體驗?過去,由于職業教育行業垂直、分散的屬性,機構規模都不大,因此整個行業的在線化的成熟度偏低,“線上化”的體驗參差不齊。

騰訊課堂51RGB聯合創始人萬晨曦就提到,2012年,他開始嘗試在線遠程授課,但是當時的線上教學體驗并不好,受到了帶寬(3G)、服務器、甚至包括屏幕分辨率等問題的限制。”

騰訊課堂的出現同時解決了兩方的需求。2014年,以“云+AI+大數據”核心技術與連接能力為基礎的在線終身學習平臺騰訊課堂上線。“沒有了卡頓,我們覺得好機會來了。”萬晨曦表示,2014年,51RGB全面轉移線上教學,“平臺的技術能解決學生的上課體驗的問題,我們只負責把課程教好,所以就開始搭上在線發展的順風車了。”

截止至目前,有13萬分散的職業教育機構的優質教學資源通過騰訊課堂與數億青年實現連接,總在架課程超過40萬門課程,包含電商營銷、興趣生活、語言留學、升學考研、設計創作、IT互聯網、職業考證、文藝修養等多種類目。

大數據告訴我們,“終身學習”已經成為青年的一種“習慣性優秀”。騰訊課堂發布《2021全國青年終身學習指數報告》顯示,全國在線學習人數持續提升,學習人數達疫情前2.17倍。疫情期間,騰訊課堂一位用戶用350個小時學習了124門課程。

2021高考結束后短短的三周時間內,數百萬來自全國各地的17——19歲學生涌入騰訊課堂學習,其中約百萬學生是2021屆高考生。去年從重慶十八中高三畢業的劉宗林從小就癡迷于黑客小說中的技術大牛,崇拜新聞報道中的編程專家。2021年高考結束后,他用自己攢下的壓歲錢和生活費報了騰訊課堂平臺教育機構六星教育的Python全棧課程。

教育科技助力新青年持續進化筑牢產業升級根基

“新學習時代”是經濟與社會發展的助推器。

一方面,是經濟高質量發展、實現共同富裕的主動需求。為滿足人民對美好生活的向往,必須高質量發展經濟,使中國的經濟實力、科技實力和綜合國力有一個大的發展。高質量發展和實現共同富裕的背后,必然是每一位勞動者技能的提高,不僅需要終身學習,更要每個人都能學習。

另一方面,是全球競爭形勢下的被動需求。世界越來越平,全球知識更新速度越來越快,要實現中華民族的偉大復興,在國際世界保持競爭力,需要全民提升職業技能,這也意味著,每一個個體都要奮力追趕知識的腳步,不僅需要終身學習,更要學得快。

因而,以靈活的方式,讓更多青年,尤其是小鎮青年,也能與新知識、新產業、新崗位需求接軌的“新學習方式”,其價值在這一時期顯得尤為重要。

在傳統學習時代,院校教育體系的穩定性非常強,授課內容往往需要經過多年沉淀。

“18個月定理”,這是中國職業技術教育學會副會長陳李翔提到的術語。他說,18個月在IT領域是一個非常神圣的數字,它代表著技術的迭代周期,特別是算力的提升周期。實際上這也是知識和技能迭代的周期,隨著技術的快速發展,相關知識體系可能同樣保持著18個月更新一代的周期。“現在來看,知識更新的周期甚至比18個月還要更短一些了。”

陳李翔分析指出:“一般職業院校培養的人才,學制是三到四年,前期新課程開發的周期一般需要兩年,那么運用新課程向社會輸送的第一批人才就至少需要五、六年時間,而這意味著人才培養出來已經遠遠落后于崗位技能的需求。”

在新學習時代,一個青年刷新職業技能成為新產業人才的周期大大縮短。倉庫叉車工人陳龍同學,在騰訊課堂思博網絡學習網絡工程師課程,在1年多的時間內經歷了學習、筆試、實驗考試、面試,最終通過了國內一家大廠的認證,成為網絡專家。

騰訊課堂發布《2021全國青年終身學習指數報告》報顯示,受訪學習者中有52%的人通過學習完成了跨行業發展,有12%的人計劃通過學習跨行業知識轉換職業賽道,其中制造業、互聯網行業成為熱門的人才流入行業。

知識是青年奮發上進、改變命運的階梯,而新學習方式成為全國青年人生進階的“電梯”。在新學習時代,無數青年的學習力量被激發、被釋放,帶著新知識、新技能投入新產業、新崗位,匯入時代的浪潮,成為跳躍在時代潮頭的浪尖。