摘要: 原標題:后疫情時代 教育行業如何補足短板關系搶占疫情后的市場 后疫情時代,教育行業也面臨著戰略的調整和市場的變化,如何補足短板關系到疫情過

原標題:后疫情時代 教育行業如何補足短板關系搶占疫情后的市場

后疫情時代,教育行業也面臨著戰略的調整和市場的變化,如何補足短板關系到疫情過后的市場搶占,如何補足短板以獲得更好的發展,是每個教育企業應該思考的。

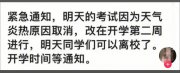

對于中國絕大部分地區來說,疫情導致的長達兩個多月的封鎖終于接近尾聲,大家的生活逐漸步入正軌。近期媒體在描述疫情對在線教育公司的影響時,基本一邊倒認為是利好,但利好的程度究竟有多大,甚至究竟是否是利好,也許是有待討論的。

這次 " 停課不停學 ",幫助各家省了一大筆品牌推廣費是真,暴露了整體教育行業被動而弱勢的地位也不假。

從行業內來說,學校才是教育的主體這一點被重申,公立校老師用釘釘上課的體驗和效果或許都不達預期,但無可替代。而機構則面臨重重挑戰:培訓機構啟動營業不得早于學校開學時間、公立校采購預算大幅縮減、機構可以免費贈課但不能在其中植入任何商業行為的推廣。疫情期間多少流量可以轉化為收入尚不明朗,疫情基本穩定后,一些重要考試(也包括國際教育和職業教育)也繼續延期,招生節奏被完全打亂。可以說,這次的負面影響對于絕大部分教培機構是會持續一整年的。

跨行業來看,老百姓的衣食住行和醫療是最基本保障,科技、基建是國策,在線文娛是人性,教育行業在這次疫情中,顯得吃力不討好。其他受沖擊較大的領域或多或少受到了一些資源和政策和傾斜,有的是真金白銀的補貼,有的是 " 拉動內需 " 的倡導,而教育機構卻被要求在公益的范圍里坐懷不亂。

疫情是一次公共性災難的縮影,也許之后會有其他災難,也許新冠病毒的流行會成為常態。在災難面前,國家資源如何調控分配,需要優先保住哪些行業,戰略性 " 犧牲 " 哪些行業,從這次事件中可見一斑。Ray Dalio 最新文章 The Big Picture in a Tiny Nutshell 中的一個總結很有趣:在一個帝國 / 國家逐漸走向興盛的過程中,教育水平是重要前提(下圖中的深藍色線條),但逐漸被科技、軍事力量、貿易、金融等其他因素超越。到了鼎盛時期,教育的相對重要性會大幅下滑。

(來源:The Big Picture in a Tiny Nutshell,Ray Dalio)

當然,Ray Dalio 所指的教育是廣義層面的。他認為 19 世紀全球生產力的顯著提升要追溯于更早之前印刷行業的發展,擴張了人們接觸到知識的媒介,才有了之后科技上的創新和工業革命。從這個角度來講,疫情期間保證了教育行業正常運作的大功臣其實是釘釘等底層技術提供商,最大限度上保證了知識的即時傳播,和其他內容商和服務商相比,是必需品和奢侈品的關系。這也再次印證了那個觀點:課外輔導是個體的需求,但并不是國家的需求。

災難事件除外,我認為另一大沖擊來自于資本的裹挾。這次互聯網巨頭紛紛加快了在線教育的跨界布局,并不光是看中了萬億市場的規模,更是看到了典型的互聯網打法在教育中受到的空前青睞。近期在線教育股在波動中的堅挺,猿輔導的逆勢融資,都說明了這一點。

之所以說是資本的裹挾而不是推動,是因為追求高速增長性及規模并不是教育行業的自然發展規律。互聯網行業追求規模是因為規模本身就是其護城河,而形成規模的重要前提是網絡效應。教育中存不存在網絡效應?嚴格來說,我認為是不存在的。教育是一個典型的供應端尋求標準化,需求端尋求差異化的市場。用戶購買一款教育產品的最關鍵因素是買最適合我的、在我身上效果最明顯的,而并不是使用人數最多的、讓大家都得到差不多的提升的。

更進一步說,K12 課外輔導天然帶的 " 奢侈品 " 屬性會導致某一機構市占率到達一定程度后,用戶會自覺尋找更加多元化的渠道。現在各家主推的同質化極高的在線大班課和 AI 課,很有可能會加速這個拐點的到來。而如果有一款教育產品讓大部分家長覺得大家都買一樣的也沒關系,那這款產品大概率是非剛需的,付費意愿低、留存時間短,就需要評估帳是不是能算得過來。

同時能滿足供應端標準化及需求端差異化的方案是 " 千人千面 " 的 AI 產品,但由于學習數據基礎極薄弱和分散(大部分在封閉的公立校體系內),拐點應該會先于 AI 成熟前到來。

在燒錢大戰的過程中,如果不考慮留存 / 續費,新客戶的單位模型是會虧損越來越嚴重的。

我們假設短期內新用戶的客單價可以基本保持不變,即各家或多或少做出了一點差異化定位,不至于陷入價格戰中。然而,在巨頭玩家不斷涌入、獲客渠道高度趨同、各機構投放成本只增不減的情況下,獲客成本是呈指數級上升的。而另一塊變動成本,即師資成本,最多只能做到線性下降。主講老師尚且好辦,輔導老師的供應瓶頸非常明顯,這個月服務 200 個學生,下個月在效率不變的情況下要求他服務 400 個學生,老師一定分分鐘離職給你看。

續費可能是最神秘,也是資本下押賭注的最關鍵指標。影響續費的因素很多,比如品牌、教學教研力、產品力等等,能夠被量化的部分很少。但綜合考慮來看,其實考驗的是教育機構的 " 沉淀 " 是否能在短時間內被資本構筑。如果一家成立幾年的公司和一家成立十幾年的公司在續費上沒有顯著差異,說明這個事情的壁壘沒有想象之高。如果被證實,這可能不僅是在線教育公司超越傳統教育公司的機會,更是跨界的互聯網巨頭們超越所有教育公司的機會。

在總部費用層面,教育公司依舊是壓力山大。這種舍命狂奔的速度對于技術、人力、資金等中后臺部門的高要求也是前所未有的;對教育公司非常核心的組織運營力,也面臨著前所未有的考驗。甚至,可能有很多機構是在等著競品在組織和中后臺能力上掉鏈子,引起一場大的品牌危機。畢竟在教育市場中,品牌是命脈一般的存在。

總結一下,即使是有相當體量和成熟線上能力的教育公司,疫情和資本雙重沖擊帶來的負面影響都比表面上看上去大。在網絡效應并不成立的教育市場,燒錢大戰是一場沒有贏家的戰爭,且一旦有在線教育機構超越傳統教育機構取得階段性勝利,互聯網巨頭會從小幅試水變為大舉進攻,正式變為持久戰。

有觀點說這樣的激烈的外部競爭是創新的來源。但我認為創新是需要時間和空間的,所有人匆忙應戰的過程中,即使有創新出現,恐怕也多是服務于短期策略而非長期戰略。真正的創新可能來源于離主戰場更遠的地方,以及規模更小的團隊—— 而這,可能是中小型機構在后疫情時代中的最佳機會。