摘要: 原標題:大學教師 迎來降薪潮 高校,正在迎來降薪潮。 2023年年底,有高校教師在社交媒體上發帖表示,薪資降了。 三千八沒績效年均三萬降薪,引發了

原標題:大學教師 迎來“降薪潮”

高校,正在迎來“降薪潮”。

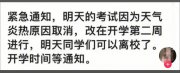

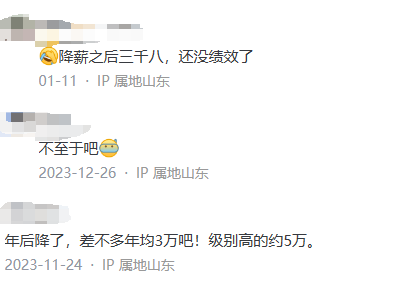

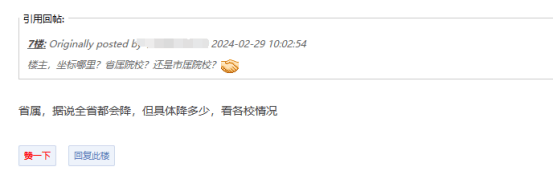

2023年年底,有高校教師在社交媒體上發帖表示,薪資降了。

“三千八”“沒績效”“年均三萬”……降薪,引發了各地教師的跟帖與回應,牽動著每一個“青椒”的心。

2024年開年,普遍降薪的消息,更是讓高校教師進一步降低了對未來的期望。

刻板印象中手捧“鐵飯碗”、身處“象牙塔”的高校教師,薪資緣何遭遇巨大波動?

降薪,降的是什么?

教師工資,沒有傳言中的那么高。

研究論文《薪酬滿意度提升視角下我國高校教師薪酬改革路徑探析》在2020年的調查中發現,一半以上高校教師實際月實發工資的絕對水平不足1萬元,約1/3的高校教師期望基本工資占比低于實際基本工資占比,教師工資水平滿意度和工資增長滿意度均較低。

我國高校教師的薪酬制度采用的是教師崗位績效薪酬制度,其主要由崗位工資、薪級工資、績效工資以及津貼組成。影響教師薪資水平的因素,主要涉及的是績效工資。

高校教師的績效工資由基礎性績效工資和獎勵性績效工資組成。基礎性績效工資于教師完成基本工作任務且考核通過后,按月發放;而獎勵性績效工資則是根據對教師的工作量(如課堂教學、論文指導等)以及科研貢獻(發表高水平論文、獲得國家級項目、贏得各類獎項等)考核結果調整,多數學校年終一次性發放。為了足額拿到應得的績效工資,教師們必須開足馬力干起來。

近年來,我國高校陸續推出高額科研獎金、卓越崗位年薪制等具有針對性和傾斜性的收入分配辦法,形成了重獎科研績效的收入分配秩序,科研能力強的學術精英和普通青年教師的收入差距不斷擴大。

如,某高校調整績效工資執行方案,提高獎勵性績效工資的比例:基礎性績效工資與獎勵性績效工資的比例由原來的各占70%、30%調整為各占60%、40%。

對此,“青年教師每月發放四五千元工資,難以養家糊口”“建議青年教師的績效工資能每月足額發放”的呼聲愈發迫切。

這種基于業績的浮動工資制度是可以激勵教師積極從事科研和學術活動,推動學校的研究水平和聲譽提升。

然而,也意味著教師在完成任務的同時,還要面臨著額外的工作壓力;績效考核的不確定性難免令人平添焦慮,對教師的工作積極性產生影響。

此外,頂著“人生燈塔”的光環的高校教師,還要面臨柴米油鹽、婚姻戀愛、子女教育等現實問題,如果后顧之憂得不到妥善解決,也難以安心教學和科研。

教師漲薪,勢在必行

提升高校發展的可持續水準與高校教師的待遇,政府正持續出臺利好政策。

2021年,教育部就提出,把參與教研活動,承擔命題監考任務,指導學生畢業設計、創新創業等計入工作量。不將論文數、項目數、課題經費等科研量化指標與績效工資分配、獎勵直接掛鉤……官方政策的發布,讓扎根教學一線的老師們也有了抵抗教學研究功利化、短視化的底氣與定力。

2023年7月11日,中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關于高等學校、科研院所薪酬制度改革試點的意見》,強調要把推動高校教師、科研人員薪酬分配制度改革作為統籌推進教育、科技、人才事業發展的重要抓手,逐步建立激發創新活力、知識價值導向、管理規范有效、保障激勵兼顧的薪酬制度,進一步激發高等學校、科研院所創新創造活力。

2024年2月1日,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會。財政部在會上提到,2024年,在注重激發科研人員活力方面,支持推進高校和科研院所薪酬制度改革試點;著力深化財政科技經費分配使用機制改革,以國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業為重點,支持強化國家戰略科技力量。

許多高校,用實實在在的制度改善與薪酬增長,為在校教師們注入一劑強心針。

目前,復旦大學采用動態崗位津貼體系,在此體系中基礎崗位津貼占80%,績效津貼占20%,調整向優秀教師、教學工作傾斜,青年教工增長幅度最大,以此充分調動全校教職員工的積極性,推動學校發展。

華南農業大學的獎勵性績效工資由人才培養績效、科研服務績效、學院管理績效三部分構成。人才培養部分的占比最大,為62%;其次是科研服務(30%),學院管理僅占8%;這樣的績效構成讓教師盡可能不為行政所累,全心全力投入教學、科研。

2023年6月,長沙醫學院發文稱,5月該校教職工薪酬實現人均上漲5000元/月,本次調增后該校入職3年及以上在校教職工月平均薪酬達16880元。長春建筑學院在4月召開的會議上表示,新增投入1500萬元用于教職工工資和福利調整,進一步完善薪酬體系,優化工資結構。

政府和高校合力構建更科學、合理的激勵機制,旨在為教師“減負”、“增薪”,吸引和留住高水平人才。

“為眾人抱薪者,不可使其凍斃于風雪”,承擔教書育人與科學研究的高校教師們,亟待更加人性化的考核標準與更加合理的薪酬。只有如此,才能讓教師們沒有凍餓之虞地“坐冷板凳”、埋頭鉆研,促進高校教學與科研質量的雙重提升,實現高等教育的內涵式發展。