摘要: 原標題:在善意的競爭中 韓國年輕人卷成冷漠的學歷歧視怪物 最近豆瓣開分高達8.9的熱播韓劇《善意的競爭》,又把大家的注意力拉回到卷瘋了的韓國教

原標題:在“善意”的競爭中 韓國年輕人卷成冷漠的學歷歧視怪物

最近豆瓣開分高達8.9的熱播韓劇《善意的競爭》,又把大家的注意力拉回到“卷瘋了”的韓國教育。

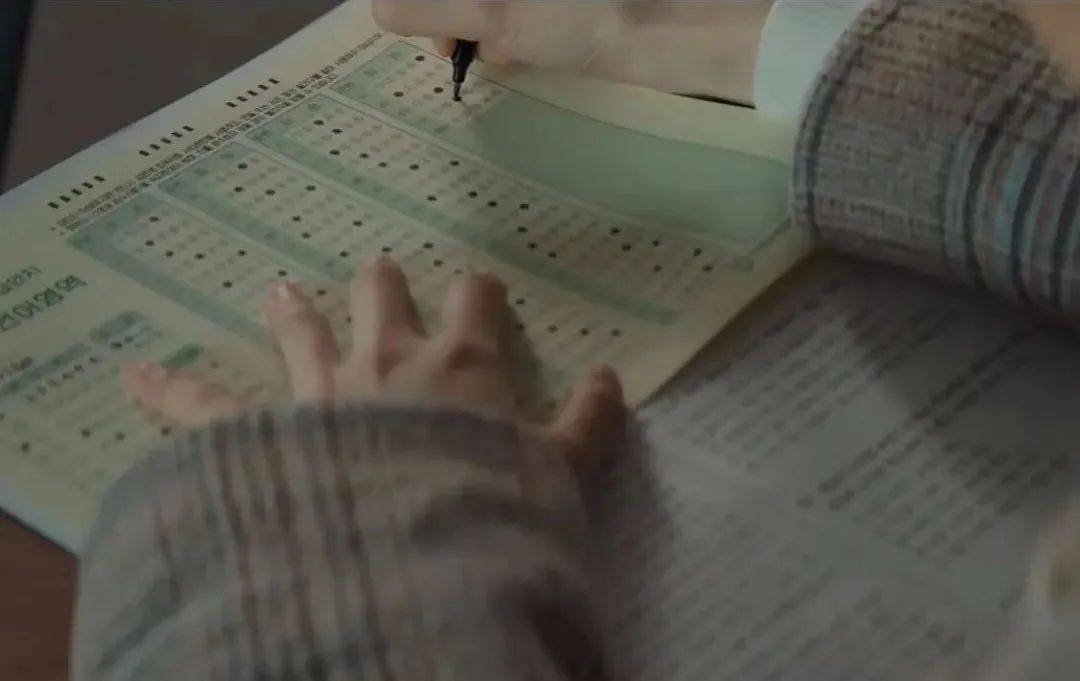

首爾江南一所頂級高中,學生們的家境非富即貴,但他們依然要為眼前的高考殺紅了眼,被補課填滿,靠藥物減壓,自傷自虐,只為拿下金字塔尖的大學入場券。

(圖/《善意的競爭》)

主角劉在依,全校第一,從出生開始就被醫生父親操控成“學習怪物”,一邊輸血,一邊高效學習。她轉頭又從父親的醫院偷精神藥物,發展產業鏈,帶瘋全江南高中生。

漫改而來的19禁劇情腦洞大開。現實世界里,冰美式造就不睡覺的韓國人神話,“首爾共和國”的戲稱,暗藏首都與地方教育的極大失衡,韓國年輕人的精神狀態也已然接近“怪物”。

(圖/《善意的競爭》)

針對韓國年輕人這種精神狀態,西江大學社會學博士吳贊鎬歷經四年的社會調查與訪談,寫就《我們贊成差別對待:變成怪物的年輕一代》一書。他在書中提到,韓國二十幾歲的年輕人,一邊被無休止的自我開發和自我管理搞得疲憊不堪;一邊崇尚學歷歧視,鄙夷下位者,普遍對社會缺乏共情。

他用大自然里集體自殺的跳羚來形容韓國年輕人:“因為擔心前面的羊把草都吃了,后面的羊往前擠,前面的羊被后面的羊擠著跑,后面的跟著跑,沒有理由,沒有目的地,直到遇到懸崖,同歸于盡。”

這本詳實的社會學著作的中文版剛剛上市,但成書已是12年前。其觀察到的韓國年輕一代的特質,在今天依然存在,不僅僅是韓國社會發展的一面鏡子,也為這個經濟下行、競爭加劇的世界敲響了警鐘。

《“我們贊成差別對待”:變成怪物的年輕一代》

[韓]吳贊鎬 著 六一 譯

廣西師范大學出版社 | 野spring

像西西弗一樣自我開發

這兩年在中國大學生群體里很火的“特種兵旅游”,早幾年在韓國年輕人那里也很熱門。吳贊鎬總結:“現在的人,工作的時候要像‘怪物’那樣,玩的時候要像‘特種兵’一樣。”這背后,是時間管理和自我控制的利刃。

韓語里有一個詞語????,直譯過來就是“自我開發”。自我開發類書籍與經濟、管理類的書籍,在二十幾歲讀者常看的書單里,比例達到了69%。

自我開發是什么?吳贊鎬提到了在中國也一度很火的韓國作家金蘭都的《因為痛,所以叫青春》,以及韓國前總統李明博白手起家的演講故事。這類雞湯或成功學論斷,就是字面意義上的“自我開發”。它們擅長教人“應該這樣、不要那樣”,勸年輕人少抱怨、多吃苦,像前總統那樣,有靠撿垃圾維持工讀、一路走向政壇巔峰的勇氣。

(圖/《低谷醫生》)

雞湯與成功學書籍我們并不陌生,但在作者的調查里,學生們醉心于自我開發,已經到了讓人憂心的程度。

比如,大多數年輕人自我開發,只是為了滿足就業的需求。有學生喜歡攀巖,但因為和就業無關,已經很久不去了。有品學兼優的學生給身為任課老師的吳贊鎬發郵件,希望他可以“故意”給低分,這樣學生就可以延畢,因為就業困難,保持應屆生的身份可能會更好一些。

(圖/《低谷醫生》)

因無法就業而推遲畢業的大學生在韓國被稱為NG(no graduation)族。早在2015年,一位在韓國頂尖三大名校(首爾大學、高麗大學和延世大學,根據英文首字母,被稱為SKY)之一的延世大學門口賣了四年鮮花的老奶奶對媒體感慨,因為參加畢業典禮的學生越來越少,畢業花束的銷量減少了30%。

與此同時,年輕人即使得不到什么,依然還得不停努力,像西西弗推石頭那樣,無法脫離魔咒。自我開發甚至成了韓國上班族的強迫癥,“為什么要用‘自我開發’這么帥氣的詞語去包裝‘自我犧牲’?”

那么,為什么韓國人會如此癡迷“自我開發”?

回到這個詞語興起的時候,那是上個世紀90年代初,在外向型經濟的主導下,韓國創造了持續30年的“亞洲四小龍”神話,工業社會繁榮,經濟騰飛。統計數據顯示,從1980年到1992年,韓國GDP排名從世界第27位上升到第13位。

(圖/《安娜》)

那時,人人都信奉“在自己的人生軌道努力便可以成功”。只要在學校努力學習,在社會好好工作,即使無法盡善盡美,社會也會給予回報。

但吳贊鎬筆下的二十多歲的年輕人,他們大多生于亞洲金融危機前后,被稱為“IMF世代”。他們往往幼年目睹過父親丟掉工作飯碗,被教育“只有贏才能活下去”。

1998年的一天,吳贊鎬走在首爾街頭,目睹上班族在滿街的流浪漢的夾縫里安靜穿行,他們的靜默傳達著:“如果在競爭中被淘汰,我也會變成他們中的一員。”

時至今天,上一輩篤信的“自我開發”的價值觀,并沒有隨著時代變遷而消失,反而與高度新自由主義的體制一起,給韓國年輕的個體施壓。在“別只會抱怨環境”“我們吃過的苦比你多”的討伐里,年輕人在接近自虐的學習刷分競爭中,變成冷漠的歧視怪物。

學歷歧視,一種日常習慣

韓國文學和電影,非常擅長用充滿感官想象的細節,來刻畫分化的階層。

(圖/《寄生蟲》)

著名的電影《寄生蟲》會讓人看完聞一聞,身上是不是有地下室的味道;金愛爛的小說《過子午線》里,主人公高考失利,到遍地補習班的鷺梁津復讀,空氣里的腥味被說成是“63大廈水族館的魚在高空腐爛的味道”。

這些描寫之所以讓人印象深刻,就在于人的感官其實是很生活化的東西,它隱藏在細微的細節和習慣之中,無孔不入,又赤裸裸地展現出身份的差別和階層的固化。

在與更多韓國年輕人的訪談中,吳贊鎬不止一次地發現, 他們會根據各種感官細節和習慣,從道德評判的角度,去歧視學歷不如自己的人。

(圖/《寄生蟲》)

高麗大學的孝敬在上學的地鐵上發現,那些喝著冰美式、嚼著冰塊或者呼呼大睡的學生,是不會從高麗大學那一站下車的,地鐵沿線還有首爾女大、同德女大、首爾工大等,“一個人平時的態度和公德心有多重要啊”。

另一位叫智敏的學生分享,朋友的男友來自地方大學(非首都圈的學校),朋友因為要做作業,不能和他約會。智敏覺得,地方大學的學生就是這樣的吧,荒廢學業,對未來不怎么重視。學生們還會因為《經濟學原理》地方高校的教學進度比首爾慢,就判斷其學術能力不行。

更有代表性的是棒球服文化。調查中,65%的學生會在路上特意確認看到的高校棒球服背后的大學校名。因為高考失利進入西江大學工商管理系的石俊對自家學校的棒球服沒興趣。但據他觀察,延世大學的學生穿棒球服都不會背雙肩包,如果背也要單肩挎著。

漫天的偏見,讓學歷等級主義區別于“追求共同體利益”的學閥壟斷,呈現出更深層的歧視, 即要求社會認同“學力客觀差異”,從更高處蔑視更低處。

(圖/《安娜》)

但是,這又何嘗不是身陷“自我開發”漩渦的年輕人們慣常選擇的路線:和不夠努力的人做對比,以讓自己心里好受一些。許多和吳贊鎬交流的學生,不是沒有意識到韓國的學歷至上程度有多嚴重,但只要更進一步,他們就像約好了一樣,反轉觀點,開始強調自己高考有多努力。

學歷等級主義的盛行,映射了年輕一代程度更深的自我內化。

去年11月,韓國高考創下21年來報考人數新高的紀錄。因為醫學院擴招,挑戰醫學院的復讀生人數大幅度增加。韓國高考為期一天,學生需要在八小時完成五個科目的測試。那一天,全國股市推遲開市,公司員工推遲上班,飛機在英語聽力考試時停飛35分鐘。

(圖/《善意的競爭》)

而根據現行的韓國高校招生制度,高考成績之外,學生生活記錄簿、論文、面試技巧等都會成為大學評判學生水平的標準,中學各階段成績、社團或學生干部的經歷都會進入生活記錄簿。

《善意的競爭》中,這間貴族學校設有繽紛多彩的社團,其中還包括考醫學院能夠加分的醫學社團,一位難求。從小地方來的主角走到大門口,幾籠剛剛送到的小白鼠停在他的視線里。其中一個籠子里,一只小白鼠已經在斗爭中失去了生命。

“一個痛快的解決辦法都提不出來”

“我連一個痛快的解決辦法都提不出來,美其名曰社會學的角度,何嘗不是故意把放大鏡對準了他們最赤裸的樣子呢?雖然可以自豪地在課堂討論年輕人如何被壓迫以及壓迫的結果,并且我相信這是對孩子們獨特的社會學的安慰方式,但是我們的共鳴就到此為止了。”

這是吳贊鎬寫在書末尾的一段反思。通常情況下,作為研究者提出研究問題、剖析問題產生的各種原因并呈現問題的各個細節之后,大家都會期待他們提出相應的解決辦法。

(圖/《善意的競爭》)

諸如,韓國年輕人這么卷怎么辦?學歷至上的歧視令人如此窒息怎么辦?年輕一代在現實世界的不公平面前展現出越來越多的冷漠怎么辦?社會學能做的其實很有限。

它能做的可能是治愈勸導自我開發的社會本身,打破自我開發的神話。 一個最直接的行動就是,清除“只會抱怨環境”的偏見,同時規避“這樣做就能改變世界嗎?”的失敗主義傾向。

吳贊鎬講述了自己在部隊服兵役的親身經歷。他以二等兵的身份回家休假時,父母覺得需要讓他帶點吃的,去軍隊里打點一下前輩和上級。但后來,他發現自己開了個“壞頭”,其他士兵休假回來也紛紛帶特產禮物。直到有一次,在一位士兵帶了二十幾塊比薩后,班長叫停了這場“進貢之戰”。

(圖/《善意的競爭》)

從部隊到大學,從高考到求職,需要真正進入年輕人具體的情境里,諸如發現自我開發書籍背后的社會結構的不平等,重新思考從機會到過程再到結果的平等與否,這些都能夠幫助人們去構建一個健康的社會。

而回到韓國社會的機制,大學企業化的趨勢,讓高校紛紛根據就業率調整專業結構,人文學科式微,以工商管理為主的經管類專業膨脹發展,財閥高度壟斷的企業正在加入這個陣列,加劇了學生商品化的進程。“通宵加班,我可以”的求職戰斗宣言背后,不應該只看到年輕個體的自我開發,更應該反思從教育到商業所形成的共謀體系。

(圖/《善意的競爭》)

2023年釜山國際電影節的開幕影片《我討厭韓國》里,主角桂娜每天要花4個小時在上下班的通勤路上,在公司被領導畫餅,卻不能升職加薪。桂娜母親認為她有穩定的對象和工作,接下來就應該自然而然地結婚生子,然而,她卻不想如此,“我只是在想,能不能活得輕松一點”。

這部電影的原著中,主角有這樣一句話:“有人問我,我為什么不愛自己的祖國,因為我的祖國也不愛我,不是嗎?”

不只是年輕人,世界上有如此多復雜的群體樣態,也許在將某一群體視為怪物的同時,我們更應該深入其中,去聽聽個體的聲音,去看看那個造出怪物的環境,是怎樣一步一步變成今天的模樣的。