摘要: 原標題:從農忙假到春假:傳統回歸還是教育創新? 春意漸濃、萬物生長,正是賞花踏青的好時節,多地學生也迎來了春假時刻。不少高校和中小學將春假

原標題:從“農忙假”到“春假”:傳統回歸還是教育創新?

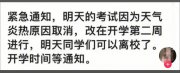

春意漸濃、萬物生長,正是賞花踏青的好時節,多地學生也迎來了“春假時刻”。不少高校和中小學將春假與清明假期或“五一”假期安排在一起,讓學生享受更長的假日時光。(4月13日 《光明日報》)

農忙假是在我國農業發展過程中產生的一個地區性不規律的假期。這一假期主要是為了讓農村的學生在農忙時節能夠回家幫忙勞作,減輕家庭在農業生產期間的勞動力不足狀況。同時,它也讓學生有機會親身體驗和了解農業生產活動。隨著城市化進程,農忙假被逐漸取消,假期制度以寒暑假為主。春假的推行是否是對傳統“農忙假”的現代化改造?還是完全不同的邏輯?

過去的農忙假是農村教育對現實生產需求的妥協,學生通過放假成為勞動力參與搶收搶種,假期長短甚至取決于莊稼的成熟度;而當今的春假,則被賦予了“放松身心”“貼近自然”的現代教育目標。假期功能的變遷,不僅是教育理念的革新,更是社會價值觀與經濟結構的深刻轉變。

從教育政策層面來看,春假是對“雙減”政策的呼應,為了幫助學生釋放學業壓力,親近自然;從經濟方面來看,春假延續了假日的經濟熱度。一直以來,假日經濟都是我國經濟增長的重要引擎。春假帶動了親子游、研學游的消費市場,延續了清明假期、五一假期的經濟熱度。然而,若春假推行缺乏配套的設計,該假期或將成為“形式主義”:城市家庭若無力承擔研學、出游經費,孩子放假或許只是“換個地方寫作業”;孩子放假家長不放假導致親子游無法實現;農村地區機械照搬春假制度,反而可能割裂原有的勞動教育傳統。

如何避免淪為“形式主義”,關鍵在于配套設計的完善。對于城市家庭,需提供多元化、性價比高的研學項目和旅游產品,讓不同經濟條件的家庭都能參與;對于農村地區,不能簡單照搬城市模式,而應結合當地實際,挖掘傳統勞動教育價值,將春假與農業生產、鄉村文化傳承相結合。此外,學校和家庭應形成教育合力。學校可布置具有實踐性和探究性的作業,引導學生將假期經歷轉化為學習成果;家長應轉變觀念,將春假視為孩子成長的重要機會,積極參與親子活動。

春假的推行是我國教育創新與社會發展的必然趨勢。它既是對傳統農忙假的一種超越,也是對現代教育理念的積極回應。在未來,各地需要不斷探索和完善春假的實施方式,使其真正成為促進學生全面發展、推動社會進步的有效舉措,讓春假從美好設想落地生根,綻放出絢麗的教育之花。