知識付費變革新媒體的內容方式和商業模式

摘要: 原標題: 知識付費變革新媒體的內容方式和商業模式 從2016年啟動,2017年成為公眾焦點,它主要以音頻載體的產品滿足了移動互聯網用戶對于知識的渴求。

原標題: 知識付費變革新媒體的內容方式和商業模式

從2016年啟動,2017年成為公眾焦點,它主要以音頻載體的產品滿足了移動互聯網用戶對于知識的渴求。在2018年,它所覆蓋的知識領域在從互聯網認知與技能、網絡人群的工作與生活,逐漸深入很多垂直領域和垂直行業,這和知識在生活、經濟、社會中所發揮的關鍵角色是一致的。

互聯網上的知識產品已經成為常規的知識學習方式之一,行業在快速又平靜地發展,但亦有很多明顯的變化在發生,這里從產品、模式和效應三個角度進行一些探討。

產品:知識·音頻稱之為“知識付費”或“知識服務”也好,但實質沒變,這個現象是傳媒、出版、教育在互聯網上融合形成的、關于知識的新物種。這些說法對知識的強調很明確,生產者與用戶都了解自己關注的是知識,且賣或買的知識都要轉變為可傳遞的數字內容形式。

類比說,知識產品就像“一碗飯”,“碗”里面的知識、內容有變化,但變化不大,真正巨變的可能是外面的“碗”——容器。關注知識付費,普通人可能會很關注知識與內容,少部分會關注有共性的知識與內容生產方式的變化,但變化最大的、且最具共性的容器變化卻常被忽略——不是飯變了,是碗變了。

對于容器的變化,有時還有很多誤讀。知識產品使用了很多種內容載體,比如文字、 群音頻直播、連續音頻直播、音頻錄播、音頻問答、社交問答、線上群互動、PPT視頻、真人視頻等等。2018年還出現越來越多的線上訓練營和線下面授課程,另外有人也試圖用短視頻或抖音那種特殊形態的視頻作為內容載體。這是自然的現象,不同的用戶場景有其適用的載體。

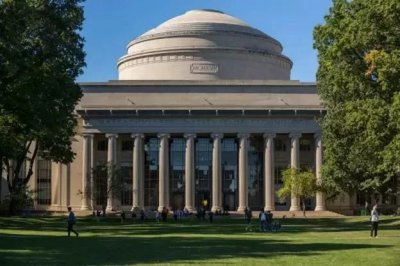

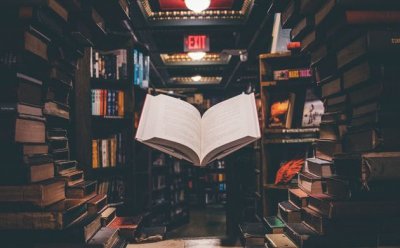

過往在知識的傳遞中,文字一直是最為關鍵的載體,而知識硬核是圖書,絕大多數人都認為讀書就是學習。當很多傳統力量進入知識付費領域后,“閱讀”這個詞會被不斷地提起和強調,甚至都未仔細思考,就把舊觀念用到了新現象上。

類似地,當教育與培訓等與知識付費、知識服務開始產生連接,面對面的課堂等傳統教育方式、視頻課程等在線教育方式也被試圖應用到新物種中來。

但在這樣的時刻,我們可能更要關注到,知識付費/知識服務現象,其真正的突破是“發現音頻”:

人們發現移動互聯時代里音頻載體傳遞知識的可行性。

人們也發現音頻匹配了當下人們生活狀態的新場景。

知識的重新表述、重新生產,也是以音頻、以耳朵聽為關鍵假設進行的。

最終,容器的核心變化是出現了內容緊湊的“知識音頻”。當互聯網和知識相遇,必然會帶來多樣化的載體創新,就像多年前的“多媒體”一詞或近年來“媒體融合”所暗示的,并向服務化轉型。但是迄今為止,知識付費/知識服務現象中那根銳利的能刺破天的針,是音頻,是內容緊湊的知識音頻。

未來知識付費/知識服務可能逐漸地變成豐富,但在未來幾年,銳利的針——也即知識音頻——可能仍是最需要的。在2017年底的一份報告中,我們當時預測說,2018年的首要趨勢是音頻:“音頻將繼續是知識付費產品的主要載體,幫知識內容走向大眾,同時,短視頻、動畫、圖畫等更易消化吸收的信息載體被引入知識付費領域。”

而在2018年9月由中國期刊協會數字期刊分會、百道、克勞銳、快知等在刊博會共同推出的《2018中國互聯網知識服務產業趨勢報告-期刊新媒體版》中,我們認為知識付費的內容有擴類、增質、下沉,但尤其重點強調,“音頻有聲化成知識付費產品的主要載體”。

模式:業務模式還是收入模式?從一般性地討論知識付費,到從期刊新媒體的角度討論知識付費,我們感受到了另一種變化,關鍵詞是“模式”。模式指的是什么?

在討論互聯網上的商業模式時,通常要將業務模式和收入模式分開,業務模式是如何吸引用戶、服務用戶,也有人稱之為“用戶模式”。而收入模式是互聯網公司如何獲得收入或如何變現?也即,商業模式=業務模式+收入模式。

那么知識付費是業務模式,是收入模式,還是兩者兼具呢?如果僅看知識付費行業相關的公司和產品,我們最初容易得出的推論是,這是一個商業模式、是個完整的生意,它一方面吸引用戶、需要有用戶模式,一方面又是實現變現、是收入模式。

雖然它被冠以“知識付費”之名,但由于知識相關的人士的清高心態,往往都不屑于說“變現”“知識變現”,人們更愿意談知識對用戶的價值。這很多時候會讓人覺得,知識付費掛著一個俗名,卻是一個用戶模式,主要是為了吸引用戶、服務用戶。是這樣嗎?

對于熟悉互聯網行業的人來說,這一點一直讓人覺得隱約有什么不對。知識付費行業付費用戶數不高也不低,但用戶數在互聯網行業可說很小了。相關的主要公司的做法其實也是,要么是用微信公眾號獲得大量用戶,或者用獨立的社交問答、音頻平臺獲得大量用戶,然后再將其中的部分變成付費知識產品的購買者。

這么一通論述或許會覺得多余,但我覺得可能非常重要。在跨出狹義的知識付費領域再回看它時,我發現,知識產品可能更多的是收入模式、變現模式。

看傳統媒體如期刊,看互聯網上的新媒體如微信公眾號,我們發現,如果它們有品牌、有內容、有用戶,知識產品帶來的其實是廣告營銷之外的新收入方式。

以互聯網的發展看,廣告收益的價值已經主要被大型互聯網平臺如門戶、搜索、社交、資訊APP以及視頻音頻等內容平臺奪走,知識產品給內容生產商(CP)一個獲得規模化收入的新方式,現在單看數字并不甚高,但測算其投入產出、考慮與自身核心優勢的匹配等等,知識付費明顯優于廣告營銷方式。

以內容直接經營電商或進行電商導流,曾是被認為是數字內容的出路之一。過去的電商主要有實物和服務,內容型公司如果是自營則要進行其他類型的實物商品或服務的生產。現在,對于專注于專業領域的內容公司,進入知識產品領域,因為均在內容型公司的核心能力范圍之內,要更順利成章一些。

盡管我們很多人或許都不愿意承認,但事實就是,知識付費就是知識變現。看清現實很重要。要進行業務模式和收入模式的區分是因為,如果我們期待用知識在互聯網上吸引大量的用戶,我們注定會失望。

幾年前我們就看到,要聽王思聰回答問題的人,是要了解某種知識的人的幾千倍、幾萬倍。2018年初的百萬獎金知識問答的現象也讓我們認清,大眾要的是娛樂。即便在知乎這樣的知識社區,用戶們回答、點贊、評論最多的也并非知識。

因而,如果認識到,知識產品就是“收入模式”,至少它短期、中期存在的理由就是“知識變現”后,很多擰著的事情就可以放下了。

一方面,我們不會再錯誤地設想說,我們要用知識產品本身去吸引用戶。為了獲得在互聯網產業中足夠多的用戶,我們必須開拓產品本身之外的用戶獲取手段。另一方面,對于規模較大的知識付費公司,百萬的付費用戶可能已經足夠,而不必用它與與大型互聯網數億的免費用戶對比。而對于一家專業的小型內容公司來說,也許數千、上萬的付費用戶就讓它是一個合理的生意。

效應:知識產品用于各行各業把知識產品看成是主要是“收入模式”,也就是把它從高高的地方拉下來,當成一個“工具”。這有點像某老師說的,我就是個生意人,或者像出版業里曾有業者宣稱的立場,他公司的“書”就是像牙膏一樣的快消品。像我這樣的硬核讀書人固然喜歡厚重的圖書,但最近一次在東京的書店中看到做得像精致快消品一樣的明星出的書時,我也立刻買了一本帶回來放在書架上以提醒自己,這是很多人需要的,有很多人需要像一杯咖啡一樣的消費品。

把知識產品從高高的地方拉下來當成一個工具,當然并未改變它本身應有的那些以知識服務用戶的本質,那是它存在的終極理由。

但是,這種變化又可能讓知識、知識產品可能助益更多人。最容易理解的邏輯是,讓知識變得易懂、易用,擴散到更廣的范圍,這肯定是好事。在與知識交界密切的圖書出版、在線教育、企業學習等領域,知識產品很多做法思路被借鑒了過去,關鍵思路正是這一點。

把知識產品從高高的地方拉下來當成一個工具,也帶來了更多的可能性,讓我們看到互聯網和知識結合帶來的變化。沿著第二部分收入模式的討論,我們會看到,隨著知識付費的熱潮,有的社交網站、有的軟件工具開始推出知識產品,這對它們來講,是把知識產品看成變現龐大用戶量的工具。這些互聯網公司的變現方式(商業化產品)過去有廣告、游戲等等,現在,對于恰好和知識有較多交界的公司,知識付費是很適合它們的變現方式。

又比如,我們也看到知識付費被當成增加用戶粘性的工具。比如,喜馬拉雅和騰訊視頻互通VIP會員,喜馬拉雅的會員主要是通過知識付費吸引而來的,有幾位知識付費領域的人一看的反應是,看電視劇視頻和學知識怎么能攪到一起?但這未嘗不是好事,雖然勝率不高,但如果能從視頻那兒爭取幾個學知識的用戶也不錯。

有大型互聯網工具在其內部增加知識課堂,又或者有的品牌拿知識來增強自身品牌吸引力(類似有的過去拿文藝標簽來增強品牌魅力),這可能也不是壞事,知識不是這些行動背后的首要目標,但至少增加了知識產品的覆蓋范圍,也可能通過跨界合作增加知識的魅力。最近益發覺得,知識產品作為“工具”的可能性,可能遠超過我們當下所能做的設想。

總之,就載體而言,音頻依然是當下知識產品之針、刺破天的那根針,而知識產品的擴展性可能體現在其作為“收入模式”的可能和廣泛連接多個產業領域的可能。

相關推薦