摘要: 原標題:北京出臺民辦義務教育在校生占比5%限令 民辦教育瘦身提速 日前,北京市政府印發《2022年市政府工作報告重點任務清單》,明確今年北京要完成

原標題:北京出臺民辦義務教育在校生占比5%限令 民辦教育“瘦身”提速

日前,北京市政府印發《2022年市政府工作報告重點任務清單》,明確今年北京要完成“公參民”學校治理等各項民辦中小學治理任務,確保全市民辦義務教育在校生占比控制在5%以內,各區控制在15%以內。

這是去年國家發布關于規范公辦學校舉辦或者參與舉辦民辦義務教育學校的政策后,北京首次明確表態完成時間并公布民辦校在校生比例數字。

教育部發展規劃司負責人明確表示,要以確保義務教育的公益性、公平性和人民性為目標,以問題為導向,以理順體制機制為切入點,推動公辦學校回歸公辦,社會力量舉辦民辦,以促進義務教育優質均衡發展。

圍繞5%的限令,其實在去年各地出臺的相關文件中就已經開始收緊。頂思細數各地文件,關于控制民辦義務教育在校生占比,落實的時間點都卡在了今年年底,也意味著今年秋季諸多不符合“六獨立”的民辦院校、“公參民”中小學將迎來終局。

義務教育民辦學校的“瘦身”限令,也是新版民促法實施條例實施后的必然走勢,但顯然比業界預期的2-3年內完成來的更快,力度空前。

多地推5%限令,劍指何方?

“雙減”政策雷霆出擊,冰封狂熱的課外輔導;民促法實施條例加速推進,讓被資本裹挾的民辦中小學“急剎車”。而多地對在校生人數的限制,也是民促法實施條例實施的進一步動作。

頂思盤點發現:

去年6月22日,湖南省教育廳發布一則《關于做好規范民辦義務教育有關精神匯報工作的通知》,明確要求調減民辦義務教育占比,民辦初中、小學在校生人數占義務教育在校生總數的比例將調減至5%以下,全省民辦小學、初中在校生規模預計調減36.4萬余人,原則上不再審批新的民辦義務教育學校。

民辦中小學占在校生規模占據全省19.97%的四川省,在2021年6月份,四川省教育廳等四部門也聯合發布了關于暫停審批設立民辦義務教育學校的通知,同時出臺了關于將民辦教育在校生人數調減到5%的規劃。

6月29日,江蘇省發布類似通知,明確計劃2-3年時間將全省民辦義務教育學校在校生占義務教育學校的人數比重降至5%以下。而對于民辦高中部分相對沒有那么嚴格,縣域內民辦義務教育學校人數占比控制在15%以下。

此外,河北、安徽等省市也發布相似文件,其中河北易縣明確民辦義務教育在校生規模將壓縮至5%以內;“控制民辦義務教育在校生規模占比”等表述出現在安徽碭山縣教育局2021年上半年全面深化改革工作總結中。

虎年開年,上海市寶山區教育局印發2022年工作意見通知!《通知》中明確強調,將民辦義務教育在校生總數嚴格控制在5%以內,切實落實政府舉辦義務教育的主體責任。通知也強調,加強民辦學校課程教學教材管理和特色建設,推進第三輪特色學校、特色項目創建,鼓勵民辦學校積極參與市級特色項目創建和培訓。

但我們發現,此條信息現已被刪除。與此前媒體的報道對比,目前,上海市寶山區教育局印發的《上海市寶山區教育局2022年工作意見》中,刪除了“將民辦義務教育在校生總數嚴格控制在5%以內,切實落實政府舉辦義務教育的主體責任”的限令,僅保留“推進民辦教育規范健康發展”的相關要求。

2月16日召開的2022年海南教育工作會議暨“能力提升建設年”動員部署會議指出,今年海南將統籌推進各項重點改革任務,堅決破除阻礙教育事業發展的體制機制障礙,積極穩慎推進規范民辦義務教育發展專項工作和“公參民”學校治理工作,通過擴大公辦學位供給、政府購買服務等多措并舉,確保今年9月份將民辦義務教育在校生規模占比控制在5%以內。

可以判斷,今年還會有更多的省市陸續發布相關政策信息。選擇這個時間點明確政策,重點在于秋季升學季能夠進一步落實,也讓學生家長、學校有足夠的緩沖、準備時間。

有業內分析人士認為,控制民辦義務教育在校生規模合理比例是一項重要的決策。過去數十年,民辦教育體量逐漸擴大,影響了義務教育的公益性,同時也增加了家庭的教育支出負擔;更為重要的是控制民辦中小學在校生占比,能扼制資本在義務教育階段的無序擴張,盡可能實現教育公平,并能從生源、學校等環節著手,嚴控掐尖招生等有礙教育公平的亂象。

這源于過去,部分地方政府大力推廣“教育產業化”來解決義務教育資源問題,使得民辦教育過快擴張,有悖于市場周期發展規律。

根據教育部發布的《中國教育概況——2020年全國教育事業發展情況》,2020年我國民辦普通小學在校生人數966.0萬人,占全國小學在校生總數的比例為9.0%,與上年持平;民辦初中在校生人數719.0萬人,占全國初中在校生總數的比例為14.6%,比上年提高0.4個百分點。

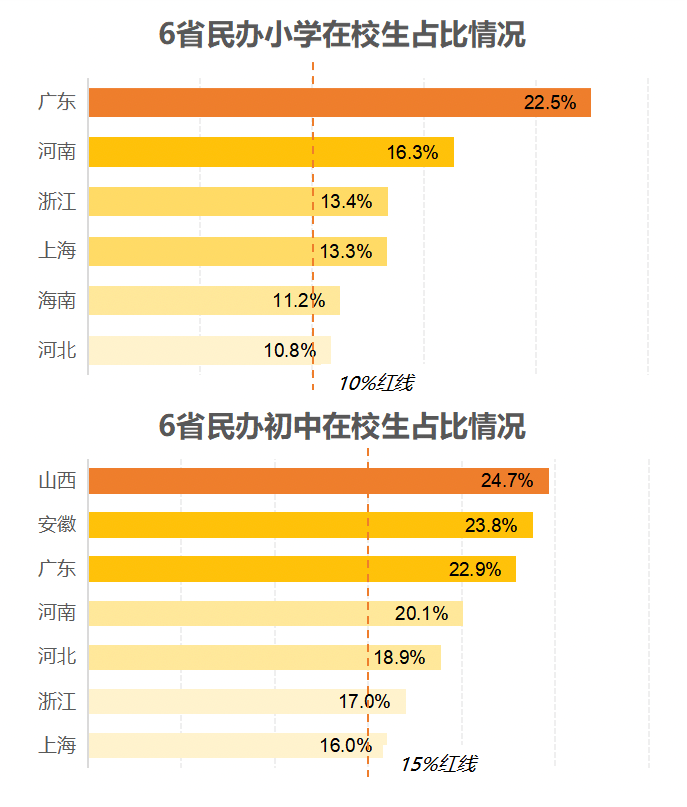

而在有些地區,民辦小學、初中在校生人數占總在校生的比例超過了20%!

▲來源:頂思研究

根據頂思2021年年底發布的最新報告,民辦義務教育在校生占比存在顯著的地區差異,小學和初中在校生占比“雙超”的省份有5個,包括廣東、河南、浙江、上海和河北。

根據教育部發布的統計數據,2005-2020年的15年間,全國民辦義務教育學校在校生占比逐年提升,從2005年的4.47%提高到2020年的10.8%,尤其2017-2019年,年增幅都超過7%。

因此,此次民辦學校占比限制的政策也是因城施策。2021年8月25日,國家發布《關于規范公辦學校舉辦或者參與舉辦民辦義務教育學校的通知》,要求各地要“一省一方案”,力爭用兩年左右時間理順體制機制,實現平穩過渡。

據業內人士分析,國家出手治理教育均衡和教育公平問題的決心非常足,就是要大力發展普惠教育,雖然短期內會帶來不小陣痛,但為實現共同富裕目標的意志堅決。

“公參民”徹底出局,教育資本化的終局

2021年下半年,隨著《教育部等八部門關于規范公辦學校舉辦或者參與舉辦民辦義務教育學校的通知》文件的重磅發布,“公參民”學校的轉型成為民促法實施條例實施后率先落地的大動作,根據文件,“公參民”學校將迎來三種結局:一是轉為公辦,二是在完成六獨立后更名繼續民辦,三是停止辦學。

隨著各地對民辦中小學在校生占比限令的逐漸明確,對于“公參民”學校來說等于一張“催命符”。一方面,從宏觀層面來看,在民辦中小學領域,“公參民”學校無疑是被追捧的第一目標,也是導致教育不公平的重要原因;另一方面,據頂思研究數據,全國“公參民”學校超過2000所,約占全國民辦義務學校的20%。尤其在沿海較發達城市,“公參民”學校在各方面力壓公辦學校,出現“本末倒置”的趨勢。

眾所周知,過去幾十年,國內伴隨著資本化浪潮,教育也成為其中重要的標的之一,義務教育受到嚴重的滲透,諸如地產資本等盯上名頭響、招牌大、升學率高的公辦名校,大力推動“名校辦民校”的模式。

這種模式,一方面借助傳統名校的品牌和教學資源,用資本堆砌學校軟硬件;另一方面,通過高收費、掐尖招生等各種方式篩選、吸收優質生源,再通過漂亮的升學率形成辦學閉環。

但這類學校DNA里是需要盈利的生意,是有悖義務教育本質的,不僅削弱了義務教育公益屬性,還加速破壞了教育資源的平衡。

而義務教育的本質是教育資源的均衡與教育公平。隨著十四五開局,這一點也被進一步明確,2021年5月14日,國務院出臺《民辦教育促進法實施條例》,明確規定地方政府嚴禁利用公辦教育資源實施義務教育的民辦教育,這無疑也是宏觀層面教育理念的轉變,是不可逆的。

這意味著在未來,“公參民”學校將徹底出局,同時也意味著教育資本化的終局。

當然,各地逐漸明確民辦義務教育在校生占比控制在5%以內的政策將時間點都卡在了今年年底,意味著今年秋季,對于公參民學校的治理也迎來大結局。

實際上,很多“公參民”學校民轉公、更名已經在路上。

優質民辦迎來機遇,特色辦學將成趨勢

回到最初的問題,多地出臺民辦義務教育在校生占比不超過5%,很多家長擔心,未來是不是不能讀民辦了,或者讀民辦風險越來越大了?其實不然。

一方面,除了廣東等沿海地區民辦中小學占比較高之外,大部分內陸城市民辦中小學在校生占比并不高,前文也提到,根據2019年數據,有15個省民辦小學在校生規模占比不超過5%。事實上在沿海或者其他較發達城市,區縣占比也并不相同。

以北京為例。2021年海淀區在幼升小招生中,共有17所民辦學校參與,民辦校的占比為12%。東城區幾乎沒有民辦學校,西城只有兩所民辦學校。民辦學校較多的朝陽區、順義區和昌平區,但這些幾乎是純民辦學校或國際化學校,不太涉及“公參民”。

另一方面,政策本身是對民辦教育的一次規范,對于合規辦學的優質民辦學校來說,仍然是利好。

此外,民辦學校在義務教育階段有著很強的不可替代性,也是細分教育需求的重要承載體,“十四五”規劃明確了“支持和規范民辦教育發展”,一系列政策落地也將帶動優質民辦院校的新發展機遇。但前提是,未來義務教育民辦學校應當遵循公益屬性。

有資深教育人士也表示,控制合理比例,而非一刀切的讓民辦中小學停辦,核心在于保障承接潛在的教育需求,以及滿足受教育者的差異化教育選擇權。

因此,提供差異化、多元化、特色化的教育供給也是未來民辦中小學發揮自身價值,成為義務教育重要補充的核心體現。

教育部發展規劃司司長劉昌亞去年在介紹新修訂的民辦教育促進法實施條例有關情況時,對于未來民辦教育發展特點的闡述中就提到:未來更加強調民辦學校明確辦學定位、彰顯辦學特色,提供多元化教育供給。

換個角度看,新政策的落實,意味著民辦教育“利空出清”,優質辦學將成為未來發展的關鍵。