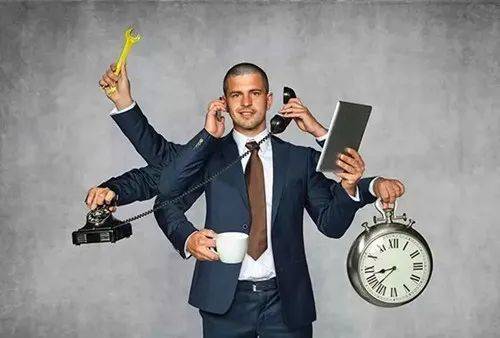

摘要: 原標題:席延飛:教師內卷的路上,沒有真正的贏家 當前瀏覽器不支持播放音樂或語音,請在微信或其他瀏覽器中播放 我很忙 音樂: 杜雯媞 一位語文老

原標題:席延飛:教師“內卷”的路上,沒有真正的贏家

當前瀏覽器不支持播放音樂或語音,請在微信或其他瀏覽器中播放 我很忙 音樂: 杜雯媞

一位語文老師問我:席老師,你有沒有勞動課的 課件?我想參加優質課賽講 ,講一節勞技課。

我感覺很奇怪。一個語文老師,為何要講勞技課?她說,席老師,你不知道我們學校現在職評競爭激烈,需要評比各類獲獎證書。有的老師,數學老師輔導學生繪畫社團,講道法課,參加英語組的課題研究。有個老師為了評副高,縣級以上榮譽證書有一百多個。

我驚呆了,想不到內卷如此厲害。

中級職稱評審業績條件要求優質課區級一等獎一個,區級綜合表彰一次或者區級優秀班主任表彰一次,綜合實踐活動成果、輔導社團、主編校本教材、參與區級課題一次四項具備一項。

也就是說,只要具備這三個條件,能力與經歷符合要求,就可以參加職稱評選。三個業績條件,只要具備即是合格,你有一百個榮譽證書,也是合格。

可是,每年學校也就三兩個職評指標,往往有十幾個老師參加PK,為了能夠在校內或者鎮里這場角逐中勝出,老師們需要不斷積累證書,只要有活動,不管與自己的學科專業是否相關,只要發證書,一些老師就趨之若鶩。

多一張證書,就多了一個成長博弈中的砝碼,多了評比中的1分或者0.5分,自己離高級教師就更近了一步。

我問那位老師,為了這些證書,你參加那么多活動,你覺得累嗎?

怎么能不累呢?哪一個證書都需要耗費腦筋去想思路,都需要查閱資料做準備。有時候白天上課,只能晚上有時間加班整理資料。可是,為了能職評后增加一點工資收入,只有咬牙堅持,希望苦盡甘來。

這就是典型的教師系統的內卷。內卷的害處,有以下三點:

一、使老師陷入惡性循環

教師甲有三十個證書,教師乙必須有三十五個證書才可能超越甲。于是,乙拼命參賽,丙也不甘示弱,丁為了積分,也在拼命積累。

每一個證書的取得,都是艱辛的,都是用時間和汗水換來的。有的還需要花錢包裝,讓廣告公司彩印,花的可都是真金白銀啊。

二、使老師失去自己專業

既會教數學,又能參與歷史課題研究,還能搞書法社團的老師的確厲害,可是術業有專攻,人的精力是有限的,如果老師東抓一下,西搞一把,證書一大堆,事實是自己本學科的專業素養并沒有多大的提升,看似忙忙碌碌的四處挖井,都是挖了一個淺淺的樹坑而已,并沒有掘出一口深井來。

歷史老師講成教課,音樂老師研究體育課題。走別人的路,讓別人無路可走。對于教育來說,不屬于正常。

三、破壞了正常教育生態

有人說,這就是“鯰魚效應”。錯,大錯特錯。

這樣的“滾雪球”評價機制,導致教師人人自危,只要你想評職稱崗位晉升,你總要拿出一點業績,到底什么是業績呢?

有一年,某地評選最美教師,先要參與教師的獲獎證書進行評比,以此決定誰才是真正的“最美教師”,你的師德師風材料人家不看,認為這是“虛”的,不方便考查,不如直接評比證書。

優秀班主任,也看你的優質課證書、論文、課題研究等等證書,仔細想一下,這是不是很荒謬啊?

教師的內卷,根源還在教育系統的評價機制有問題。據說某地區,教師職務晉升,只看年限與教學成績,比如中級到副高,需要十年。這十年你只要沒有觸犯師德師風規定,教學效果良好,你就可以直接晉升。不看什么課題研究,也不看什么榮譽證書。教師們只管認真教學,管理班級,不再操心專業成長以外的事情。我為這樣的舉措拍手稱贊。

我其實就是內卷的受害者,那些年為了評中級職稱,有大堆無用的證書,這些與歷史學科毫無關系,可是參與積分,自己就拼命爭取。其實想想,真是可笑又可悲。

“不想當廚子的裁縫,不是好司機”,著名相聲藝人郭德綱老師的知名包袱,我想,這不會成為教育的笑話吧?

當然,一味看教學成績也有一些不良反應,有的老師拼命延長學生學習時間,延時服務結束,還留校在教室輔導學生,這是不是不太正常啊?從某一方面看,只能說明課堂教學效果不是很高。可能我說的有些偏激。