摘要: 原標題:左瑋:打開課本全是圖畫,教材是怕孩子學到知識嗎? 新學期開學,孩子們又領到了新書。不過翻看之下發現,無論是知識點還是例題、練習題,

原標題:左瑋:打開課本全是圖畫,教材是怕孩子學到知識嗎?

新學期開學,孩子們又領到了新書。不過翻看之下發現,無論是知識點還是例題、練習題,都少了很多,多是些游戲類講解、插畫,許多人對此不禁有點擔憂:這還能學到什么?

其實近年來,中小學教材是否“防自學”的爭議一直存在。支持者們認為新版教材摒棄了過去“死讀書、讀死書”的教學方式,更加“素養全面”、“學以致用”;反對者們則批評新教材“基礎不牢、地動山搖”、“教考分離”且加劇教育不公。

這一爭議背后,既是教材編寫邏輯的轉變,也是教育理念與社會對公平焦慮的交織。

01 從“操作手冊”到“研發指南”

“你們學校用的哪版教材和教輔資料?”自2024年秋,義務教育三科統編教材“煥新”以來,每逢開學,家長群里對新教材和教輔的討論熱度總是居高不下。

根據計劃,義務教育三科統編教材將于三年內覆蓋所有年級。其中,2024年秋季學期小學一年級和初中一年級使用;2025年,小學一、二、三年級和初中一、二年級使用;2026年,義務教育階段所有年級全部完成替換。

教育部英語課程研制專家、中小學英語教材改編的指導者張連仲,曾對新教材充滿期待:“我們要讓孩子像學母語般自然習得英語。”

這種理念背后,是一幅美好的圖景:通過海量素材,為孩子搭建類母語語言學習環境,讓孩子們在浸潤式的語言環境中,海量輸入輸出,最終實現學以致用,用英語順暢地溝通交流、閱讀書籍。

理想很豐富,現實卻頗為骨感。

“學生和家長們普遍反饋,新教材更難了,其中英語教材的難度還被罵上了熱搜。”一名英語老師告訴我,現在小學英語教材,有多個版本。教育部的規定比較靈活,英語課程從小學三年級開設,但有條件的地方,可以從一年級開設英語課程。“無論是一年級起點的,還是三年級起點的,不教字母和音標,大多開篇即是英語句子。”

亦有來自不同地區的多位初中英語老師直言:“我不是專家,身邊數據也不夠多,但使用新教材后,大家感覺初一新生對英語的厭學棄學率升高了。”

教材剛開篇即用完整句子和語法鋪墊,許多學生因為陷入“聽不懂、跟不上”的困境而選擇擺爛。“語言環境需要家庭與社會共同構建,僅靠課堂的碎片化輸入,反而讓普通家庭孩子更易掉隊。”

“某版教材一年級的標準說比雙減前簡單,那確實對北京的孩子來說簡單。”

與英語教材近乎一邊倒的“太難”輿論不同,中小學數學教材是此次“防自學”爭議中吵得“有來有往”的學科,同時也更為復雜和激烈。支持者們認為新教材注重課堂互動與思維培養,或許有利于遏制“超前學習”和“刷題制勝”;反對者則批評教材內容簡略、依賴教師授課水平,是典型的“防自學設計”。

對此,一位數學名家告訴我,數學是否有“防自學設計”主要看以下幾點:1.教材內容和章節,基礎知識的傳授和框架是否已搭建好;2.教材中的習題示例與考試的考點匹配程度。“教材改版肯定不是沖著防自學去的,但實際上諸如蘇教版、北師大版改后,確實很難自學了。”

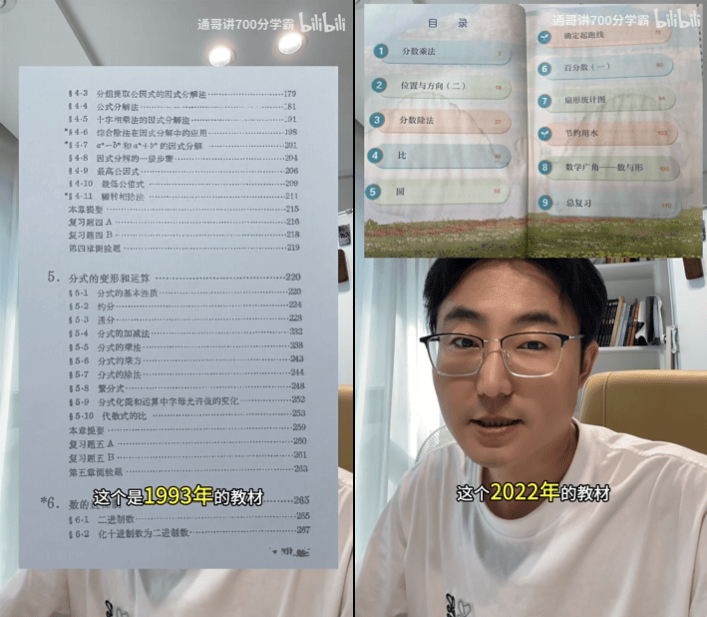

左邊是舊教材,右邊是新教材。可以看到新教材更關注生活體驗

在新中考高考的改革風向下,新教材強調思維過程,將知識點拆解為生活場景中的問題鏈。數學教育研究者李明陽打了個比喻:“舊教材像組裝宜家家具,步步清晰;新教材像給你幾塊木板,說‘這是椅子’,卻不說怎么拼接。”

另一名數學雙金教練感同身受。“有次我調研新教師們,問某版新教材第一二課是什么內容,有人回答‘購物’,我又問了一次還是回答‘購物’。翻開教材一看,確實是購物,而且只有提問和引導,沒有具體知識點和解答。”

看著我疑惑的表情,他解釋,實際知識點是“小數和計算規則”——單元以“購物”情境導入,不直接呈現知識點和方法。“就像只給你看一棵大樹的部分枝干,卻不展示根系和樹葉,且枝干也是東一塊西一塊散在不同地方。若缺乏教師引導,學生難以獨立理解其數學知識和深層邏輯——能否學好和學生本身聰慧勤奮相關度降低,更取決于教師備課水平和教育集團之間的信息堡壘。”

教材如同散落的拼圖,需要教師用高超的水平為學生梳理還原才能呈現圖景。這種設計讓知識回歸課堂,無形中放大了優質師資的價值,卻也為資源匱乏地區的學生設下更高門檻。

當然,支持新教材的理由也很充分:1.契合未來人才選拔方向;2.教材要簡明,避免冗雜,反對過去的填鴨式教育,引導學生自主思考;3.知識點采用螺旋式排布,考試內容在教輔資料及練習題上有所補充。

教材改革契合未來人才能力培養。“新版教材的設計理念與新中高考改革方向一致。當前選拔性考試更注重知識靈活應用與現場分析能力,舊教材‘重結論、輕過程’的模式已難以適應。例如數學考試強調‘海量閱讀、跨學科、學以致用’,旨在培養獨立解決現實問題的思維。長遠看,這種轉型有助于學生應對復雜的社會問題,而非僅成為應試刷題機器。”

“舊教材模式追求高效的基礎知識傳遞,好比‘操作手冊’,新教材倡導培養深度思考能力,好比‘研發指南’。這必然會引起教育轉型陣痛,但就像南山區數學考試點明方向一樣,與其抱怨,不如順勢而為,轉型需要家長、教師同步調整教育觀念。不要再以應試結果為導向,而要適應過程化學習。”

1993年與2022年人教版數學教材對比

為什么一線師生都對新教材的“知識碎片化”印象頗深?

“部分家長認為新版教材是故意讓知識點缺失的,但客觀上,教材排版和頁數還受限于如內容減少、字號放大、行距增大等‘雙減’和保護視力等要求,很難面面俱到。”

教材知識點采用螺旋式排布,已成為教學共識,螺旋即知識點“多樣且不重復”的層層遞進學習機會,從而達到循序漸進的效果。

因此,螺旋式編排是教育界認為目前最符合學生認知結構的模式。但同時確實會帶來知識點零碎,由此對老師專業性要求更高,也對學生提出“多面手要求”,易使學生“顧此失彼”。

對于教輔資源不均衡等問題,多地也在探索用科技手段將頂尖學校的授課資源與遠端學生共享,例如新疆、甘肅多所中學與成都七中網班實現直播教學,進行實時交互。英語新教材被罵上熱搜時,專家們也支招了,“可以科技賦能,借助某某牌學習機等智能工具產品”,但此番解釋并沒有得到社會的普遍認可。

綜上所述,舊版教材是“結論導向”,以知識點結論為核心,通過明確清晰的表述、短平快的口訣和簡化學習路徑,使學生可快速掌握和應用。而新版教材是“過程導向”,學習需要回歸課堂主陣地,不僅倚仗教師備課水平和教學質量,也需要家庭為學生提供生活感受和情境探索。