摘要: 原標題:丘成桐:反對卷競賽 近日,一則消息震動國際數學界。34歲的中國數學家王虹與一位國外學者合作,在開放學術平臺arXiv上提交論文,宣告攻克三

原標題:丘成桐:反對“卷競賽”

近日,一則消息震動國際數學界。34歲的中國數學家王虹與一位國外學者合作,在開放學術平臺arXiv上提交論文,宣告攻克“三維掛谷猜想”。這一難題已困擾數學界一個多世紀。2011年,王虹畢業于北京大學數學科學學院,如果這篇論文最終通過同行評議,王虹將極有可能成為首位獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。

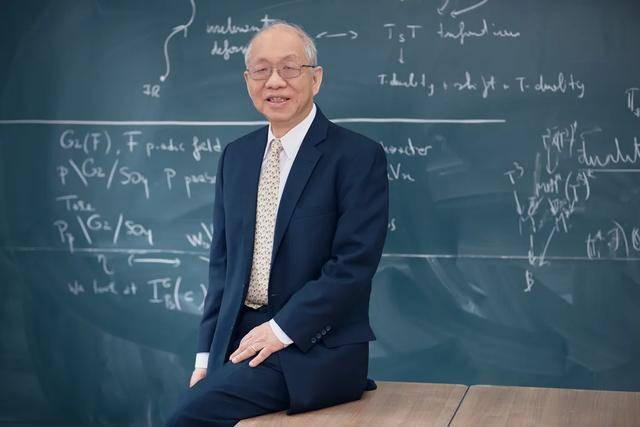

菲爾茲獎被譽為“數學界的諾貝爾獎”,每四年頒發一次,旨在獎勵全球40歲以下的杰出青年數學家。作為該獎得主,清華大學講席教授、數學中心主任丘成桐對此也難掩激動。“第一個拿菲爾茲獎的華人是我。若王虹能夠成功問鼎2026年的菲爾茲獎,將是第一個在國內接受本科教育的中國人獲獎。”近日在接受《中國新聞周刊》專訪時,丘成桐這樣說道。

丘成桐今年75歲,除了斬獲多項國際頂級數學大獎,他還創辦了清華大學求真書院,致力于培養大批優秀數學人才。近日,他率領中國數學界,向國際數學聯盟提出中國主辦2030年國際數學家大會(ICM2030)的倡議。ICM就像“數學奧運會”,每四年舉辦一次,會上將宣布當屆菲爾茲獎的歸屬,是國際數學界規模最大、水平最高的大會。他預計,2030年前后,菲爾茲獎、陳省身獎等多項國際頂級數學大獎很有可能花落中國。

今年2月,丘成桐所著新書《我的教育觀》發布,書中涵蓋了他的成長經歷、治學與育人經驗。談及孕育未來數學新星的“土壤”時,丘成桐仍不乏憂慮。“學生是為了考試而學,不是為了興趣而學,這是很大的問題。”

“缺乏創造力會讓學生手忙腳亂”

《中國新聞周刊》:為什么想要申辦ICM2030?進展如何?

丘成桐:1900年,巴黎舉辦的第二屆ICM上,德國數學家大衛·希爾伯特發表了著名的演講,提出了23個數學問題,對世界數學界的影響綿延至今。ICM上將展露全球數學研究的最前沿,這些研究方向往往決定了未來很長一段時間內的研究方向。申辦ICM的初衷,就是讓國內數學家能“走出去”,讓他們的成果和才華被看見。中國目前已擁有了一批一流的年輕學者,希望他們能夠以ICM2030為目標而努力。

ICM也是重要的國際交流場合。大環境下,西方世界對中國科技崛起一直懷有戒心。通過辦會,能一定程度上改變國外學者對中國的觀感,也就會有更多資源向國內伸出橄欖枝。

ICM對基礎數學教育也有著深遠影響。目前國內基礎教育的拔尖機制仍集中于學科競賽,但拿了競賽金獎的學生并不一定能一輩子做數學研究。競賽在數學研究者的眼里只是“剛懂得爬”,爬得很快不代表能跑。真正的大數學家需要大視野、大學問。ICM能讓更多人了解什么是大學問。

目前,ICM2030申辦委員會成員涵蓋了國內2/3以上的數學界領軍人物。除中國外,日本東京、英國格拉斯哥等也在籌辦中。壓力肯定是有的,不過我對申辦成功非常樂觀。前幾日,我和申辦委員會面向國內外數學家發起了“支持中國申辦ICM 2030聯合簽名活動”,目前累計簽名數已超5000。

《中國新聞周刊》:王虹的論文能夠獲得最終認可嗎?

丘成桐:我注意她很久了。去年的世界華人數學家聯盟2023年會上,王虹就獲得了最佳論文獎。這次她宣布攻克“三維掛谷猜想”,證明了掛谷集的維度一定是3(這一猜想源于“掛谷之針”問題:長度為1的線段在平面上轉動和平移,轉過180度并回到原位置,掃過的最小面積是多少?掛谷集即針掃過的集合),可以說解決了一個大問題。包括陶哲軒在內的許多菲爾茲獎獲得者都曾挑戰這一難題,卻鎩羽而歸。

王虹120多頁的論文,邏輯清晰、語言干凈,業內人能很快看懂她在說什么。她將自己的想法通過學術論文有效地表達出來,能力很強。如果王虹最終被證明是正確的,國內數學界將會受到很大鼓舞。

從國際權威獎項看,雖然我們在崛起,但還未觸及最高處。菲爾茲獎每屆獲獎人不超過4個,希望在2034年至少有一兩個能被中國學者,尤其是中國本土培養的學者收入囊中。中國本土培養起來的數學家獲得菲爾茲獎,將是最重要的歷史時刻。

《中國新聞周刊》:為什么重大成果不容易被中國學者做出?差距在哪兒?

丘成桐:我在美國生活超過50年,指導的博士生70多個,其中2/3是中國人。坦白地說,我帶過的最好的學生是外國學生。

我24歲開始帶博士生。拿我的第一個學生孫理察舉例,他是美國人,只比我小兩歲,如今已拿了沃爾夫數學獎(和菲爾茲獎同被譽為數學界的最高榮譽,陳省身和丘成桐曾獲該獎),成為一代大師。剛開始時,我們只是師生間的指導關系,熟悉后,很快變成了很好的朋友。我們很多研究一起做,文章一起寫,晚上常出去吃飯聊天,因此非常清楚對方的想法。

優秀的學者最重要的特點在于思想是否足夠開放,是否會問問題,是否有能力將一些重要的想法通過數學語言構造出來。這些都是創造力的要素,而我在中國學生身上很少看到。

缺乏創造力會讓他們在遇到問題時顯得手忙腳亂。我遇到很多中國學生,面對難題時,第一反應不是鉆研問題的根本。他們的普遍解題模式是,問題來了先查資料,看看國內外有沒有學者已在這個領域有所突破,然后跟隨前人的想法和方向走,“蕭規曹隨”。這是兩種截然不同的研究思路,后者的創造力明顯要弱。

丘成桐新書《我的教育觀》。 圖/中信出版社

“考試選不出我們想要的人才”

《中國新聞周刊》:是什么影響了學生的創造力?

丘成桐:國內的應試教育曾令我十分震驚。學生是為了考試來學習,而不是為了興趣來學習,這是最大的問題。

我在哈佛大學曾指導過幾個中國博士后學生,他們自己發掘科研方向,做出了一些成果。回國之后,他們告訴我,他們做的研究國內同行都不懂,導致申請科研經費都有困難。他們成了同行眼中的“奇葩”。后來他們改變了研究方向,就為了和各種基金、獎項的評委“熟一點”,讓對方明白自己的研究。有的時候,僅因為評委不懂,學者想做有創造性的東西就舉步維艱。

在國內,學者需要想辦法讓自己和自己的工作受人“賞識”,這本身就是一種應試思維。中國學生拿了博士學位以后,仍不停地期待他人賞識,競爭各類“帽子”,把“帽子”看得很重。最有趣的是,一般來講,國內學者要自己準備材料去申請這些“帽子”。我拿過很多國際獎項,是許多國家科學院的院士,但我從沒主動申請過這些頭銜。在國內,申請后的答辯就像是一場“高檔的考試”。我認為,做學問不是為了滿足幾個評委眼中的標準,而是看我們真的解決了什么重要的問題,對數學有何貢獻。

這是應試思維造成的最深遠的負面影響。考試選拔不出我們想要的人才。

《中國新聞周刊》:哪些學生需要比考試更科學的選拔體系?

丘成桐:考試是重要的衡量指標,但不是唯一的。無論多天才的學生都需要從做習題開始習慣一個學科。我并不反對考試,我反對的是準備考試的方法。

目前,為了應付中高考,學生只需要做一件事,就是刷題,直到形成類似條件反射的解題模式。對于一類問題,學生只限于某種解決方法,其他可能的解法思路學生很難接觸到。雖然考試是一種有效且普適的水平檢測,但不能滿足專業水平檢測的需求,而且反復刷題磨滅興趣,也磨滅了學科之間的關聯。

中學階段,真正對創造力訓練有益的部分,可能只占據教學的一小部分。在《我的教育觀》中我提到,中小學平面幾何是非常有效的邏輯思維訓練模塊。平面幾何有五條公理,任何一個幾何上需要被證明的事情,都可以從這五條公理推演發展而來。但平面幾何在中學數學內容中的占比并不高。

每年,國內參加高考的學生超過1000萬人,而且有逐年增加的趨勢,其中大部分人都沒有做研究的雄心壯志。他們在社會上從事各種各樣的工作,這是社會需要。這些工作也需要不同程度的訓練,高考能夠篩選出符合這些要求的人,但無法篩選出最有創造力的學者。我的建議是,中學教育系統中上游5%—10%的學生,他們有學習數學和其他基礎學科的興趣和才華,他們應擁有高考之外的升學渠道。這些學生的培養目標應以激發創造力和學科研究為主。

《中國新聞周刊》:學科競賽仍是基礎教育“火拼”的賽道之一,它對于創造力的培養是否有益?

丘成桐:“卷競賽”本身就不合理。孩子對某個學科有興趣,自己想學,不能稱為“卷”。在中學,我們應培養學生自發地學習,也就是學會問問題,學會有序地挑戰不同難度的問題,在這一過程中獲得持久的興趣。興趣和思考是相伴的,有興趣才會思考,思考有了結果就更有興趣。

競賽也一樣。假如競賽能引發學生興趣,當然是好事。國外參加競賽的人都是業余的,有興趣就去考。國內因為有競賽金牌保送之類的升學機制,很多家長出于升學壓力讓孩子拼命“卷競賽”,反而不利于發展數學思維和興趣。從這一角度而言,我反對學科競賽。

“AI會一定程度改變教學樣態”

《中國新聞周刊》:我們應如何發現那5%—10%的數學人才?

丘成桐:我從2021年起開始在各地中學設立丘成桐少年班,選拔有數學才華的中學生進行培養,目前一年的學生規模全國約3000人。幾年觀察發現,小學階段對于數學長期興趣的探索還是太早了一點,初一也就是12歲左右是一個比較合適的時間點。

我常去中學調研,和學生老師見面交流。我發現少年班尤其初一的學生,活潑得很。下課時有的孩子會瘋跑、滿地打滾,但只要一上課,他們愿意問問題,也知道怎么想辦法去解答問題,有些初中生甚至比高中生的數學思維還要活躍。我想這就是拔尖人才培養希望看到的結果。我們需要盡早發現這些孩子身上的才華。

選拔與培養同樣重要。少年班期望培養數理拔尖人才,但也要培養他們的通識知識,不能忽視語文歷史等科目的積淀。同時,大學資源也在嘗試向中學傾斜。求真書院的許多線上課程都向中學開放。為了讓學生對數學有宏觀的視角,我們正開展每周一次的數學史課程,講述200年來最偉大的數學家的成長、經歷和研究,學生們都很受啟發。

丘成桐數學科學領軍人才培養計劃是從本科到博士的貫通培養渠道,每年從中學招收100個學生,無須高考,直通求真書院。有孩子13歲就被求真書院錄取,這樣的例子還會越來越多,今年就有12個初三畢業生進入求真書院學習。未來,我希望看到這類貫通培養的更多模式。

目前來看,招收的學生中90%以上都有很好的發展,但每年總有一兩個學生仍然沉迷游戲。有的可能是進來之前不了解我們的培養機制,有的可能單純是沒有學習的興趣,對于這部分學生我們只能“勸退”。隨著視野的拓寬,興趣往往會改變,這也是人之常情。

《中國新聞周刊》:如何才能讓學生維持對數學的長期興趣?

丘成桐:目前的困難很多都存在于不夠靈活的規定中。有學生在初中就表現出了明顯的天賦,但因為學制限制沒有辦法越級培養,興趣也就無法完全開發。

師資是另一個顯著的問題。我們當然希望所有拔尖人才都有符合自身特點的培養路徑,但在教師資源不夠、教育投入仍有欠缺的情況下,“一生一策”較難達成。況且,中小學減負后,孩子玩的時間變多了,但考試題目不變,就可能出現減負導致考試考不過的情況。于是家長不得不讓孩子上培訓班,彌補在學校沒學夠的差距,于是又陷入了刷題循環。

此外,家庭因素也不可忽視。我認為家長還是應付出更多時間陪伴孩子,讓孩子有更多培養興趣的空間。從這一意義上說,家長也需要減負。許多有數學才華的學生,沒有沿著自己的興趣走,受家庭影響選擇了更容易就業的計算機、金融等專業,與數學研究失之交臂。

《中國新聞周刊》:今年DeepSeek爆火,對于教育領域會帶來哪些變革?

丘成桐:DeepSeek等模型的涌現有其必然性。它們的運算能力超越人類,但無法代替人類思考和品味。AI的基礎理論研究與數學息息相關,原理和觀念的突破還需要人來完成。AI會幫助數學的發展,會一定程度上改變教學樣態,但目前還不會改變數學本身。

《中國新聞周刊》:數學究竟有什么魅力,能讓人一輩子感興趣?

丘成桐:數學家一輩子做的事情,就是解決不同方向的問題。什么是“好數學”?一是在不計其數的數學問題中,找到重要的問題;二是產生一系列創造性的方法;三是開創新思路、顛覆原有觀念。這些都需要融合不同的學問,學習各個分支以及交叉學科的工具,長時間的潛心鉆研與付出。

至于數學的魅力,我先舉一個物理的例子。牛頓以前,世界上所有事物都各自為政,互相沒有關聯。牛頓三大定律問世之后,小到身體和沙礫,大到宇宙天體,一切事物的運動都有了一個簡潔、優美的解釋。數學也一樣。平面幾何五大公理就可以衍生出幾百個定理,這本身就是一件很美的事。

學科間的融合發展是另一種魅力。我在“卡拉比猜想”中的突破,意外地可以用在量子力學的超弦理論中,為高維空間提供了一種優美的解釋。這種超出預見的學科聯動,正昭示了我們也許正在觸及宇宙最深刻的真理,這很難不令人著迷。