摘要: 原標題:劉瑜:我認識大量平庸得令人發指的文科博士 導讀:學術圈的冷暖,是一個長期被討論的話題。劉瑜副教授以她的親身經歷和觀察,犀利地點明了

原標題:劉瑜:我認識大量平庸得令人發指的文科博士

導讀:學術圈的冷暖,是一個長期被討論的話題。劉瑜副教授以她的親身經歷和觀察,犀利地點明了當下學術圈的“積弊”。在她看來,當今的學術環境更像是一個追求效率的“學術產品制造廠”,它的核心在于標準化作業,而非智慧的火花碰撞。而在這個環境中立足,并非取決于個人的非凡才智或卓越成就,反而更看重是否能遵循既定的規則。那如何在這個體系中自處呢?

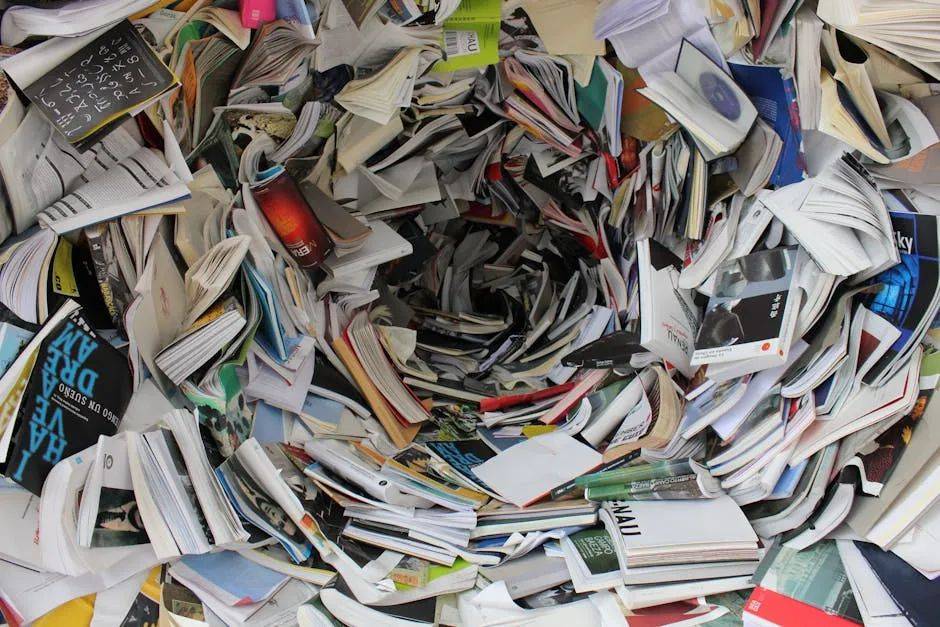

我不喜歡學術圈子,就是個“學術產品”的流水線而已,這一點美國中國都差不多。跟智不智慧沒啥關系,重要的是標準化。……

以我的經驗來看,“哥大的政治學博士”這個詞匯本身,正如“哈佛文學博士”“斯坦福社會學博士”“耶魯歷史學博士”等等(理工科不敢說,不懂),對于說明一個人的智力水平、敏感性、洞察力、才華,其實幾乎沒有任何信息量。我認識大量平庸得令人發指的文科博士,也認識大量對社會現象洞察力非凡的非文科博士。

顯然這個體系里也有非常聰明、非常出色的人,但是在這個體系里存活,并不要求你非常聰明和出色。你比較“乖”,比較順從流水線的生產規則,對于生存才是更重要的。甚至有時候“靈氣”有可能成為一種障礙,因為有靈氣的人容易產生反抗“標準化”的沖動。

劉瑜,清華大學政治學系副教授

為什么我不喜歡學術圈子

昨天給以前一個老師打電話,給以后回國教書探路。談話期間,老師不斷蹦出這樣的詞匯:

“每年核心期刊發表文章數量”“教學量”“基本工資”“外出講課工資”“評職稱規則”“項目申請”“五年考核”……

我突然兩眼一抹黑:這就是我要過的生活么?一層層的套子,不斷地往里鉆?總有一種沖動:老子去做自由撰稿人算逑了。

那天某電視臺重放老片、Jack Nickson演的《飛越瘋人院》。我看得津津有味,并想象福柯同學就坐在我身邊,不斷講解日趨理性化的文明如何摧毀人類自由的天性。

我覺得導演沒準就是讀了福柯的《瘋狂與文明》,于是決定拍一部電影給它做注腳。今天我突然覺得,那個電影不但是給福柯的書做注腳,也是給我的生活做注腳。

我不喜歡學術圈子,就是個“學術產品”的流水線而已,這一點美國中國都差不多。跟智不智慧沒啥關系,重要的是標準化。拿美國所謂搞“中國研究”的學者來說,無非就是幾道“工序”:

第一,到中國某市或某縣或某鄉去收集一點在中國是個人就知道但是卻能引起美國學術圈子嘖嘖稱奇的“經驗材料”,比如中國現在有很多土地糾紛耶,退休工廠鬧示威耶,官員很腐敗耶,農民鬧上訪耶,鄉鎮企業不行了耶……

第二,把這些材料整理整理、字碼齊,行分對,歷史弄一章,現狀弄兩章,前景弄一章;

第三,加點“理論”的“佐料”,“與那誰誰誰說的……不同,這些材料說明了……”反正文科的理論沒有定論,大家轉著圈說原話就是了。

前年A說社會信任是經濟發展的潤滑劑,去年B說社會信任對經濟發展沒有什么用處,今年C又說社會信任是經濟發展的潤滑劑,后年D又說社會信任對經濟發展沒有什么用處……有用……沒用……有用……沒用……有用……沒用……得,幾百個人就靠這個吃飯了。

如果是搞比較文學之類的,這個工序上又必須弄些故弄玄虛的詞匯。什么“此在”啊,“現代性”啊,“邏格斯中心主義”啊,等等等等。

第四,弄出一個常識性的、跟我外婆認識水平相當的、甚至有時候還不如我外婆認識水平的結論,然后拿著這個結論到處開會,發paper,出書,評職稱,當專家。

比如前幾天我去聽一個講座,該教授在美國在世的“中國研究”專家中,大約能排前5名了。伊研究安源大罷工,我聽半天,感覺其基本的結論就是:安源大罷工的領導人順序本來是L、L、M,但是后來因為ZZ原因,修正成了M、L、L。這似乎也沒錯,但是犯得著為了這個結論花個幾年時間,研究基金n萬,弄出一本書n個論文嗎?

每次聽這樣的講座、看這樣的書,到最后我總有一個感覺,就是:So――?

在我眼里,美國的所謂“中國研究”基本就是一系列的深度新聞報道。在某種意義上還不如新聞報道:因為新聞報道還要求語言簡潔明了,還要求有時效性和“新鮮感”,而且一個記者還不能指望靠一、兩次采訪吃五年飯。

大部分美式社科學問的特點就是:精致地平庸。(相比之下,中國社科學問到目前還大部分停留在“不精致地平庸”這個水平上。)美國這個體系不太關心你是不是平庸,但是非常關心你是否精致。

以前一個經濟學朋友跟我說:只要我用數個復雜的模型作為論證方法,哪怕我的結論是“人渴了就想喝水”這樣的廢話,也會有很多雜志愿意發我的文章。

以我的經驗來看,“哥大的政治學博士”這個詞匯本身,正如“哈佛文學博士”“斯坦福社會學博士”“耶魯歷史學博士”等等(理工科不敢說,不懂),對于說明一個人的智力水平、敏感性、洞察力、才華,其實幾乎沒有任何信息量。

我認識大量平庸得令人發指的文科博士,也認識大量對社會現象洞察力非凡的非文科博士。“名校文科博士”這個名號,大約可以說明一個人英語水平不太爛(總得把 GRE考過而且成績靠譜吧),它還可以說明一個人比較堅強(考了這么多年的各種變態試仍然沒有跨掉),以及懶得不離譜(好歹得碼完各種作業以及畢業論文才讓畢業),僅此而已了。

當然你也不能太笨,你不能說1加1等于3――不對,其實你也可以很笨,只要你有汪暉那種故弄玄虛堆砌辭藻把人繞暈的本領,你就是說1+1=10也沒事。

顯然這個體系里也有非常聰明、非常出色的人,但是在這個體系里存活,并不要求你非常聰明和出色。你比較“乖”,比較順從流水線的生產規則,對于生存才是更重要的。甚至有時候“靈氣”有可能成為一種障礙,因為有靈氣的人容易產生反抗“標準化”的沖動。

我之所以最近老在想這個“飛越流水線”的問題,主要其實還不是因為“叛逆心理”,而是因為比較吝嗇。

我琢磨著,假設五年是制造一本“學術產品”的周期,五年、五年地把時間花在把平庸給雕刻得精致起來,是不是一種人才的極大浪費呢?還有開各種鳥會、討好各種牛人牛編輯、承擔各種令人頭疼的行政工作、寫各種項目的proposal、出考試題改作業……這些“瑣事”,對我這種只愿意面對自己的心靈生活的人來說,完全是一種折磨。

有的人可以甚至樂于寄生于這種體制,是因為他本來就無所謂心靈不心靈,這就是一個飯碗而已,正如編程序是programmer的飯碗,分析數據是analyst的飯碗,打掃衛生是鐘點工的飯碗。但是俺這個死不悔改的理想主義憤青,當年投身于火熱的思想工作,可真的不僅僅是為了一個飯碗的呀。

《肖申克的救贖》里面,那些蹲監獄蹲得年數太長的人,到最后,寧愿選擇繼續蹲監獄也不愿出獄,因為他們已經不知道離開監獄如何生活了。俺是不是也有點那個傾向了呢?

心里癢癢地想“飛越流水線”,但是又恐懼“流水線”之外的萬丈深淵。說是說“海闊任魚躍,天空任鳥飛”,我還說“海闊任魚嗆,天空任鳥摔”呢。