摘要: 原標題:楊東平:什么是未來學校首先是教育正常化 當下最流行的教育概念,大概就是未來學校了。已經不僅僅是概念,各種活動聲勢浩大,跑馬圈地,建

原標題:楊東平:什么是未來學校首先是“教育正常化”

當下最流行的教育概念,大概就是未來學校了。已經不僅僅是概念,各種活動聲勢浩大,跑馬圈地,建組織、拉山頭,天價加盟費,造價幾個億、十幾個億的“未來學校”紛紛破土動工……

顧名思義,未來學校是實施未來教育的學校;但是,對于什么是未來學校、未來教育,我們想好了嗎,有必要的共識嗎?

1 誰的未來學校?

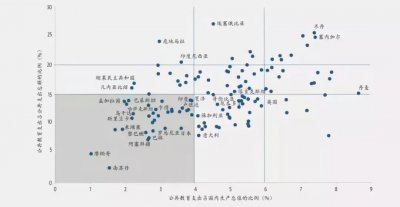

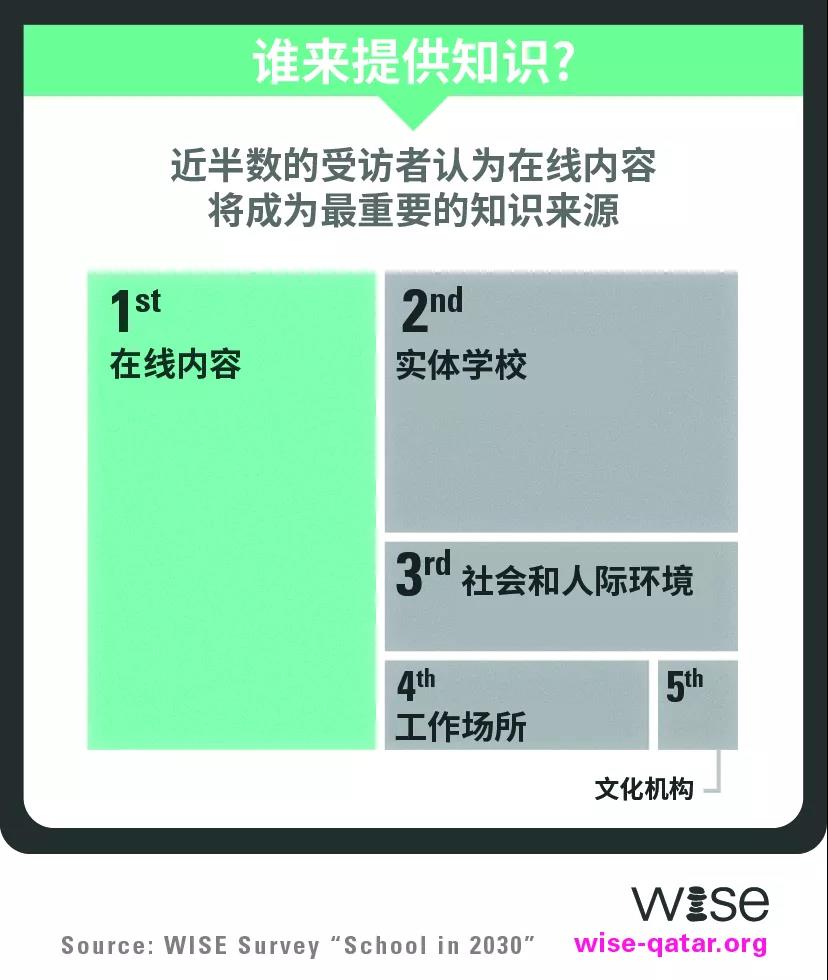

未來學校,首先來自對未來教育的認識。2014年,世界教育峰會(WISE)對645位世界各國教育專家的調查“2030年的學校”,提供了對未來教育的認知:

在現實生活中,對未來學校的想象更多來自科技的刺激和資本的驅動。MOOCs、翻轉課堂、可穿戴設備、3D打印機、交互式電子白板、乃至人工智能、圖像識別等新興技術,不斷刷新未來教育的圖景。然而,時至今日,一個基本共識是互聯網技術的作用似乎被高估了,一個使用電子白板甚至iPad的教室,與使用黑板并無實質性的變革,只是看上去更為現代化。誠如教育技術學領域資深學者邁克爾·斯佩克特教授所言:

技術只是教育變革中的“滄海一粟”,更多是作為一種“替代策略”應用于教學中,還不足以支撐整個教育系統變革的發生。

令人擔心的是,當我們醉心于追逐高新技術時,也許我們只是在學習“像機器一樣思考”,從而丟失了真正可以致勝的人類智能。一個明顯的事實是由培訓機構所研發的技術,關注的仍然只是課堂教學,是知識點和提分,從而使應試教育變得更為強大、更為精致,甚至更為溫柔。那么,它到底是未來教育、現代教育,還是傳統教育?

在中國,“未來學校熱”還有一個強勁的動力:地方政府的教育政績追求。因為教育創新、教育信息技術、拔尖創新人才培養都是一種“政治正確”,是可以不計代價地“跨越式”建設的。其背后,是不變的打造重點學校的思路。

幾十年來,花樣不斷翻新,從示范學校、名牌學校、明星學校、優質教育、高位均衡到“打造教育3.0時代的未來學校”,出現了新一輪不惜重金、競相奢華,打造“未來學校”的比拼。操場分為地上地下三層,地下二層建游泳池;校園由“全球頂級建筑師聯手設計”,小學設計有單獨的音樂廳、環幕影院…… “未來學校”建設變成了炙手可熱的“生意經”,而與未來無關。其所損害的是地方政府公共服務的職能和教育公平的價值。

對未來學校的認識,有一些基本特征是需要特別強調的。

首先,未來學校必然是“小班小校”,小規模化的。因為只有在小班小校,才能實施人性化和個性化的學習。現在歐美國家的學校大多是小學一二百人、中學一二千人的規模,班額則在20——30人左右。反觀我們的“未來學校”,如果還是效率優先、巨型學校的設計,那么它的未來性從何而來?

另一個重要特點是資源共享。在互聯網時代、學習化社會的環境中,學校建筑和硬件設施已經不再那么重要,不僅出現“開環學校”的設想,學校消亡的概念也變得前所未有地真實,它將轉型為社區的學習中心。花費巨資建一個大而全、小而全的學校的概念正在過時,至少是與未來無關的。

一個實例是創新性的美國密涅瓦大學,以培養全球化時代的未來領袖為使命,每年招收一二百名學生,在舊金山租了一棟公寓樓,沒有傳統的校園、圖書館、體育場,而是以城市為校園,共享資源。每學期去往一個城市,在七座充滿活力的大都市(美國舊金山,韓國首爾,印度海得拉巴,德國柏林,阿根廷布宜諾斯艾利斯,英國倫敦,中國臺北)教學,開設豐富的體驗式學習項目,提供一種“沉浸式的全球化體驗”。學生將獲得遠超出傳統校園所能提供的教育資源和終身的職業支持。

2 首先是“教育正常化”

不管未來的愿景如何炫目,走向未來學校的起點,只能在我們腳下,即我們今天的學校。它對應的是教育這樣的生長邏輯:從傳統教育到現代教育,然后再到未來教育。曾幾何時,實現教育現代化還是一個高不可攀的宏偉目標,2010年制定的《中長期教育改革和發展綱要》,確定的目標是到2020年“基本實現教育現代化”。現在,這個目標似乎不再被重視和強調,2035、“未來教育”成為新的動員口號。因此,我們特別需要清醒地自我認知,知道自己身在何時、身在何處。

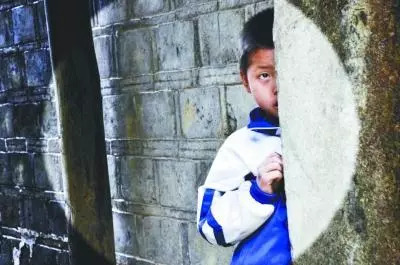

我們的確已經建設了許多規模巨大、豪華程度遠超發達國家的學校,所謂的“優質教育資源”;然而,一個必須面對的事實是它們實行的都是應試教育——因此,有人說中國所有的學校都是衡水中學,只是程度不同而已。教育就是考試、分數、升學率,學習就是刷題,品德和健康是沒有地位的,中小學生壓力巨大,全國小學生的近視率達到45.7%,大學生則高達90%;厭學、抑郁和自殺的情況相當嚴重。一些地區高中的高考復習時間,從高三延長到一年半甚至兩年;初中則普遍在初三用一年的時間備考應試。試問,這符合教育部的課程標準嗎?全世界有這樣的教育嗎?

我們需要回答,在我們那些最優質的學校,教育規律和現代教育的基本價值得到體現了嗎?已經建立了現代學校制度、有必要的辦學自主權嗎?教師和學生的正當權益能夠得到伸張和保護嗎?嚴酷的應試教育扭曲了教育生態,導致惡性的教育競爭和學歷“軍備競賽”,造成全社會的教育焦慮。應試教育所體現的教育價值(出人頭地、做人上人、讀書做官)和精神氣氛(死讀書、讀死書、考試至上、分數至上),與科舉傳統相去不遠。

可見,實現教育現代化仍然是一個巨大的挑戰、艱巨的任務。我甚至覺得提“教育現代化”也過于高遠,我們需要的首先是“教育正常化”。這一概念是韓國在上個世紀八十年代治理應試教育時提出的。所謂教育正常化,就是遵循和尊重教育規律,就是正本清源,恢復常識,以學生為本,實施善待學生的教育,使學生免于恐懼的教育,能夠保障學生睡眠的教育。就是學校像學校(而不是像官場、像軍營),老師像老師(而不是像辦事員、打工者),學生像學生(而不是像學奴、童工)。

這再次提醒我們,無論現代教育還是未來教育,其判斷衡量的關鍵不是校園建筑、圖書館、游泳池,也不是信息化、高科技,而是教育理念、培養目標,是價值觀。從傳統教育到現代教育,意味著教育軟件的整體更新:從國家功利主義的目標轉為以人為本、以學生為中心;從升學教育、應試教育轉為培養合格公民,實行生活教育;從學科中心、知識本位轉為能力本位;從教什么、如何教轉為學會學習,學會生存,等等。

真問題是,置身于陳舊的傳統之中,在嚴重的教育行政化和應試教育的基礎上,能生長出“未來教育”的參天大樹嗎?

3 “新學校運動”

關于“未來已來”的一解,是從現在的孩子和學校教育的狀態,已經可以清晰地看到未來。這就是說,還沒有奠定現代教育的基礎去談未來教育,就難免是無源之水,甚至是緣木求魚。比較積極的理解,是從現在到未來為一個生長演變的過程,在當下教育創新實踐中,孕育催生著未來的種子。因此,更需要認識的是未來教育的生長機制和路徑。

當下教育創新比較活躍的主要是3個領域:

一是教育公司和培訓機構。

基于互聯網和信息技術,提供多樣化的教育產品,主要從教育技術的進路改變教育。例如洋蔥數學構建從小學到高中自適應的數學學習平臺;“一起作業”改善教師批改作業的生態;滬江網的Cctalk成為農村教學資源補充、鄉村教師培訓的重要平臺。

企業的教育產品研發主要圍繞課堂教學,實際成效在提高教學效率、改善學習感受方面。其局限性是圍繞應試教育需求,將教育窄化為課堂、教材、知識點和提分。如好未來展示的新技術“魔鏡”系統,在黑板上方設置具有人臉識別功能的攝影頭,可以抓捕課堂上每個學生走神等不同表現,用大數據技術生成相應的教學評價。令人詫異的是其對未來教室的想象,仍然是面對黑板排排坐的模式!

二是優秀的公辦學校。

如北京的十一學校、北大附中,主要改變教學模式,實行分層走班、選課和學分制、學院和導師制等多種改革,引入更豐富的課程資源,實行個性化學習,改善教育品質、師生關系和學校管理。經常會有人說,他們資源太豐富了,其經驗無法復制。然而,同樣擁有最多教育資源的大城市公辦重點學校,又有多少具有變革教育的動力和努力呢?他們坐擁優秀生源帶來的高升學率,基本處于無所作為的狀態。

與此同時,民辦學校也并未成為期望中教育創新的生長點。民辦教育在補充資源不足方面成效顯著,尤其是在農村地區,以及在沿海地區提供面向流動人口子女的學前和義務教育方面。在大城市,民辦教育的功能主要在提供差異化的教育服務,滿足多樣化教育需求。它更具有服務意識,課程也更為多樣化;但整體上仍處于應試教育的氛圍中,與公辦學校比拼升學率,缺乏具有前瞻性的教育創新。

三是體制外的小規模創新學校。

這類學校集中在北京、成都、深圳、大理等地,在主流社會的視野之外,如雨后春筍般自發生長,我稱之為“新學校運動”。這些學校很多是由家長為自己的孩子而創辦的,其共性特征是完全超越了應試教育,實行以兒童為中心、善待兒童的教育,采取項目式、個性化的學習,幫助學生能夠自立于社會,自立于未來,追求真善美和幸福人生。