摘要: 原標題:蒼天有眼!韋神真不容易,終于升副教授了!熬到老掉牙了! 在學術江湖里,韋神 韋東奕的名號那可是響當當的。 2025 年 4 月,北京大學數學科

原標題:蒼天有眼!韋神真不容易,終于升副教授了!熬到老掉牙了!

在學術江湖里,“韋神” 韋東奕的名號那可是響當當的。

2025 年 4 月,北京大學數學科學學院公示了關于韋東奕助理教授的考核申請,倘若一切順利,這位數學大神就要榮升長聘副教授了。消息一出,網友們紛紛奔走相告,那陣仗,仿佛自家孩子考上了狀元。

可誰能想到,這一路,韋神走得是如此艱辛,說他 “熬到老掉牙”,還真不是一句玩笑話。

韋神出道即巔峰,走紅網絡成傳奇

韋東奕的數學天賦,那簡直就是老天爺追著喂飯吃。

初中二年級就加入山東師范大學附屬中學奧數訓練隊,之后的競賽之路,就像開了外掛。

2008 年高一時參加第 49 屆國際數學奧林匹克競賽,滿分摘金;2009 年高二,再次以滿分斬獲第 50 屆國際數學奧林匹克競賽金牌。這成績,放在任何一個時代,都是讓人高山仰止的存在。2010 年,他毫無懸念地被保送至

北大學,開啟了他在數學學術領域的探索之旅,碩博連讀、博士后研究,一路順風順水,卻又低調得像個隱形人。

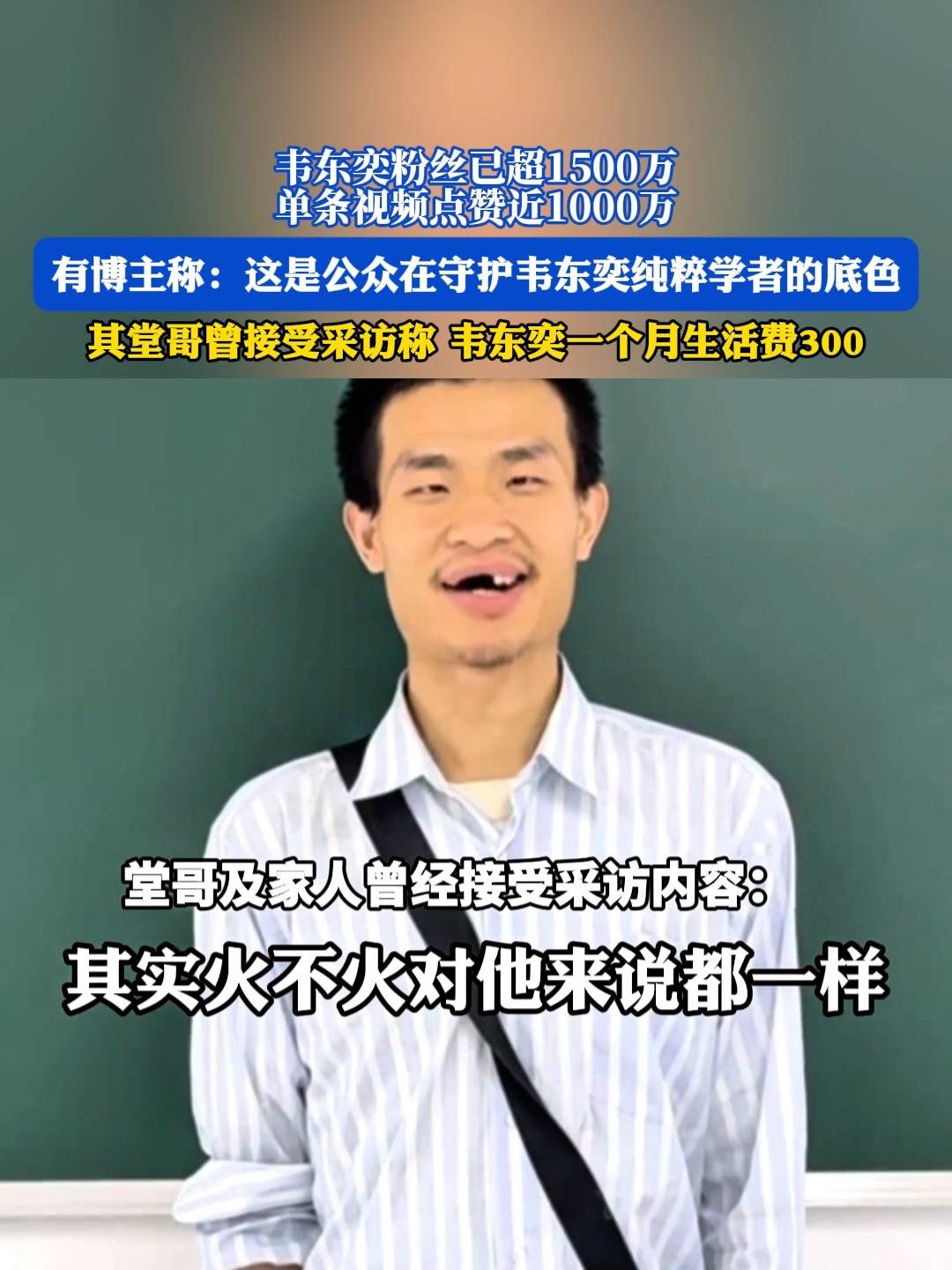

直到 2021 年 5 月,一個街頭采訪視頻,讓韋東奕徹底火出了圈。視頻里的他,手拎著幾個饅頭,拿著一瓶礦泉水,穿著樸素,說話時帶著靦腆和羞澀。可當提到數學時,眼中閃爍的光芒,瞬間讓大家意識到,這是一位數學世界的 “掃地僧”。

從此,“韋神” 的名號不脛而走,網友們對他的生活、學術研究充滿了好奇,各種傳聞也甚囂塵上,什么幫 6 人博士團隊解決難題、哈佛大學為他打破校規免考英語破格錄取……

但韋神每次都淡定辟謠,一心只想沉浸在他的數學王國里。

掉牙事件引關注,科研壓力初顯現

2025 年 6 月,韋東奕陸續開通抖音、B 站、今日頭條等社交媒體賬號,本想著和外界有更多關于數學的交流,可沒想到,網友們最先注意到的,竟是他 掉落的牙齒。

在第一條打招呼的視頻里,韋東奕部分牙齒缺失的畫面,讓評論區瞬間炸開了鍋。

大家紛紛留言,在表達對他數學才華敬仰的同時,也不忘關心他的身體健康。

其家屬透露,韋東奕患牙周炎,治療多次,還需進一步去醫院檢查。北京大學數學科學學院也表示,韋東奕有比較嚴重的牙周問題,學校一直很關心,多次派人陪同就診,醫生也給出了治療方案。

這掉牙事件,看似是個小插曲,卻也從側面反映出科研工作者在高強度工作下,對自身健康的忽視。

教育行業內卷嚴重,科研人員壓力山大

韋神的經歷,只是教育行業內卷的一個縮影。 在如今的教育領域,尤其是高校科研圈,“卷” 已經成了常態。就拿職稱評定來說, 評副教授那簡直比登天還難。“非升即走” 的制度,像一把達摩克利斯之劍,高懸在每一位青年科研人員的頭頂。

前些年,復旦大學的姜文華事件,至今讓人唏噓不已。 姜文華在復旦大學數學科學學院擔任聘任制青年研究員期間,因工作不順,在 “非升即走” 的巨大壓力下,最終釀成了悲劇。他的遭遇,讓人們看到了這一制度下青年科研人員的無奈與掙扎。為了能在考核中脫穎而出,他們必須沒日沒夜地申項目、做科研、寫論文。無數個日夜,他們守在實驗室里,盯著儀器數據;在辦公室里,對著電腦屏幕,為了一篇論文絞盡腦汁。

中國科學技術發展戰略研究院和中國人民大學的研究表明, 61.2% 的科研人員表示工作壓力大,36 - 45 歲和副高級職稱科研人員壓力尤其突出。長時間的高強度工作,不僅讓他們身體疲憊,心理上也承受著巨大的負擔。

身體上,75.6% 的科研人員雖表示身體狀況健康,但仍有 12.1% 的人覺得一般,12.3% 的人甚至覺得 “不太健康”,36 - 45 歲年齡段這一比例更是高達 15.4%。心理上,對科研項目、職稱等學術資源的激烈競爭,讓他們時刻處于焦慮之中。

科研工作,本就是一條充滿未知與挑戰的道路。每一個科研成果的背后,都是科研人員無數次的嘗試與失敗。他們在探索的過程中,不僅要面對學術上的難題,還要應對外界的質疑和壓力。

在實驗室里,他們可能要經歷無數次的實驗失敗,才能找到那一絲成功的曙光;在論文撰寫和發表的過程中,可能要面對多次的拒稿,才能得到認可。而且,科研成果往往需要時間的沉淀,短時間內可能看不到明顯的成效,這又與當下快節奏的考核制度產生了矛盾。

理解科研艱辛,消弭社會對立情緒

韋神升副教授,這本該是一件水到渠成的事,卻讓大家感慨萬千,這背后反映的,是整個科研環境的問題。 科研工作者們為了推動學術進步、為了國家的科技發展,默默奉獻著自己的青春和汗水。他們犧牲了陪伴家人的時間,放棄了很多生活的樂趣,只為了在自己的研究領域有所建樹。

我們作為社會的一員,應該給予科研工作者更多的理解和支持。 不要總是用功利的眼光去看待他們的研究成果,不要只關注他們是否能在短時間內帶來經濟效益。科研是一項長期的事業,需要耐心和包容。我們要看到他們在背后付出的努力,尊重他們的選擇和堅持。

對于高校和科研機構來說,也應該反思現有的考核制度,制定更加合理、人性化的評價標準。不要讓 “非升即走” 這樣的制度,成為壓垮科研人員的最后一根稻草。給予科研人員更多的時間和空間,讓他們能夠安心地做研究, 而不是整天為了職稱、項目而疲于奔命。

希望在未來,科研工作者們能夠在一個更加寬松、和諧的環境中工作,讓他們的才華得到充分的發揮。也希望社會大眾能夠真正理解科研工作的艱辛和不易,消弭因不了解而產生的對立情緒,共同為我國的科研事業發展助力。

因為,他們是國家的脊梁,是推動社會進步的重要力量。