摘要: 原標題:扒了1個月,終于搞清楚了「香港插班」背后的信息差 最近兩年,香港正在從留學生備選逐漸坐上主桌。 據香港《星島日報》消息,香港今年多所

原標題:扒了1個月,終于搞清楚了「香港插班」背后的信息差

最近兩年,香港正在從留學生“備選”逐漸坐上“主桌”。

據香港《星島日報》消息,香港今年多所高校申請量暴漲200%,部分院校收到了歷史最高數量的申請。例如,香港大學已經收到超2.5萬份內地生申請,創歷史新高。

超強吸引力的背后,是更為激烈的競爭。 再加上7月末DSE的一條新政,赴港留學的競爭甚至開始“向下轉移”。

「香港插班」這條路,徹底火了。

“準備了兩年,投了10所學校的申請,8所沒學位,另外兩所連面試機會都沒給,連Band3的學校都滿了。”一位前來香港陪考的內地家長無奈表示。

今年,這種情況并非個例。據香港媒體報道,剛剛過去的秋季插班季,香港各大中小學門口再現排隊人龍,跨境學生與香港本地生源疊加,插班學位競爭愈發白熱化。

香港插班考試現場,圖源:小紅書@港漂六日

新政之下,內地家長的“搶跑行動”已經開始,香港頂尖中小學,正在被擠爆。

香港插班,自有一套體系

先給大家簡單介紹一下香港的基礎教育體系。

與內地不同,香港基礎教育體系更為多元、復雜。目前,香港實行15年免費義務教育制度,即3年幼兒園+6年小學+6年中學。 免費的前提是,學生需要入讀公營的官立學校或資助學校。

,可以詳細了解。

在香港,名牌中小學的含金量堪比名牌大學。若能被band1的學校錄取,基本等于半只腳就邁進了港八大。

而「香港插班」,其實就是轉學,但有自己的一套體系:

?

一種是 等待教育局統一派位。 家長可以向附近“教育局區域教育服務處”申請學位安排支援,2025-2026學年起,這項服務將延伸至高中階段。高年級家長無需擔心到港后,孩子沒學上,但是需要降低一些對學校的期望。

?

另一種是 自行派位,家長可以向全香港任意中小學遞交申請資料 ,學校會根據申請資料、考試、面試等表現,綜合考慮是否錄取。

?

到香港插班,也有“黃金窗口期”。

首先是小三至小四階段,因為香港小學五年級下學期會進行呈分試,與中學升學派位直接掛鉤;其次,是中一至中三階段,因為中三結束后要開始DSE選科。

其中,小六基本不接受插班,即使申請插班,也會做降級處理,另外部分中學接受中四、中五插班,幾乎沒有學校接受中六插班。

另外,各個學校的插班學位并不固定,完全取決于學校是否有學生轉出,空出位置。因此, 學位名額非常有限且不確定,頭部學校的插班競爭更是非常激烈。

赴港插班

彌漫的是家長對未知的焦慮

今年9月,曉曉媽的女兒成功插班到香港某資助小學。曉曉原先在北京某公立小學就讀2年級,由于孩子本身不適合應試的教育環境,再加上多才多藝,曉曉媽才動了為孩子換個學習環境的念頭。

很多家長對「香港插班」這件事存在焦慮,主要是因為這背后存在著巨大的信息差。外灘君也偷偷在幾個香港插班交流區圍觀了一段時間,群內大 家談論的無非圍繞幾件事:

哪個學校開放了插班名額?

啥時候可以遞申請?

遞了申請有沒有收到考試通知?......

香港插班群內問題匯總,圖源:小紅書截圖

與內地統一招生不同,香港插班沒有統一平臺、明確時間或公示渠道,其過程復雜,考驗的不僅是孩子,更是家長的信息搜集與規劃能力。

首先,香港各個學校的學位釋放時間極其不固定。

香港中小學的插班名額并不是集中在某一時段發布,而是由各校自行決定。雖然大多數學校傾向于在春季學期末以及6月至7月之間公布名額,但仍有很多學校會因學生轉出、退學或其他情況而臨時釋放插班機會。

這種全年動態、高度不確定的發布方式,迫使家長必須長期保持高度警覺,時刻關注心儀學校的最新動態,并時刻準備著。

即使已經到秋季插班尾聲,部分學校還會有一些插班名額流出,甚至一些春季插班的通道會提前開啟,圖源:小紅書截圖

其次,為孩子準備插班的申請資料也需要“隨機應變”。

想要成功插班至一所更好的學校,家長往往需要準備一份“誠意十足”的申請材料合集。

其中通常包括孩子的 自薦信、推薦信、成績證明、個人簡歷以及各類身份證明等材料。不同學校對申請材料的要求有所不同,家長應針對目標學校的具體規定進行準備。

曉曉媽提到,因為女兒年齡尚小,她不得不以家長的身份代寫申請信。這類申請信并沒有統一模板,需要結合目標學校的的要求來個性化撰寫,相當于每一封信都是為學校“量身定制”的。此外,如能獲得老師出具的推薦信,也會成為申請中的“加分項”。

曉曉媽準備的申請資料,

另外,由于北京公立學校在低年級階段不設考試,因此沒有傳統的成績單。 曉曉媽用北京學生通用的《綜合評價手冊》作為替代性材料,實踐證明,這種方式是可行有效的。

除了自薦信和成績單,一份詳實的簡歷也是“必需品”,需涵蓋孩子的特長、各類賽事獎項、一些社會活動等。

另外,香港插班的申請投遞路徑,往往不夠明晰。

與內地常見的統一平臺或明確的報名指引不同,香港很多學校并未在官網清晰說明插班申請的提交渠道,各個學校的投遞路徑可謂是“花樣百出”,有些學校接受線上投遞,而有的學校甚至還需要提前電話預約,才能到校投遞。

曉曉媽表示,曉曉是今年7月才正式拿到受養人簽證的,算是趕上了秋季插班的末班車。她綜合孩子自身水平、學校位置、排名、教學性質等條件,為孩子選出了20多所學校。

有些學校接受線上投遞,因此曉曉媽在未抵達香港之前,就先用Email投遞了一波,抵港之后又以快遞的形式,向一部分學校遞交了申請,另外,還有幾所學校,需要家長親自將材料交到學校去, 整個過程還挺“費媽”的。

曉曉媽去郵筒投遞資料,

這種不透明的投遞機制,不僅增加了香港插班申請的難度,也導致很多家長因信息不準而錯失機會。

除此之外,插班考試內容因校而異,備考壓力不小。

香港各中小學在插班招生中擁有完全自主的命題權,考試內容、形式和難度差異顯著。有的學校側重英語筆試與面試,有的則重視數學邏輯或學科綜合能力,甚至有學校會采用較高年級的題目來篩選學生。

這種高度異構的考核機制,意味著學生往往需要做多手準備,廣泛復習, 其壓力和不確定性遠超體系化、標準化的大型入學考試。準備考試前,曉曉媽就為孩子從各個渠道,網絡了不少備考資料,找資料的過程,其實并不費勁。

談到具體的考試,曉曉媽表示女兒只是一個即將上3年級的學生,參加插班考試的時候, 要在兩個小時內完成語數英每科15頁A4的卷子,孩子壓力還是挺大的。甚至有時候孩子在規定時間內,根本做不完。

最后,赴港插班還會有一個“語言問題”。

不少香港學校非常普遍重視“兩文三語”(英文、中文書面語;英語、粵語和普通話口語)能力,若學生粵語表達能力有限,即便學術成績出色,也可能在面試中處于劣勢。

對于以內地為成長環境、不熟悉粵語的學生而言,這無疑是一道額外的難關。因此,在為孩子選擇學校時,也需要考慮這一點。

香港政府為插班生們提供了免費的粵語以及基礎英語的課程,共60個小時,幫助插班的孩子們迅速突破語言難關。

適應課程報名表,圖源:小紅書@曉曉媽香港陪讀

香港插班的信息差貫穿在整個過程之中,每一個環節都存在不確定性和不公開性。也正是這種系統性模糊,這無疑加劇了家長的迷茫與焦慮,使得插班之路變成一場信息戰、體力戰與心理戰。

「香港插班」的供需平衡

正在被打破

對于長期關注香港升學的家長來說,「香港插班」一直是本地教育圈里的“基本操作”。

今年在多項因素的疊加影響下,這一賽道更是涌入了更多內地家庭, 「香港插班」的供需關系正在被打破。

根據DSE新政要求,孩子想保住“本地生”身份,必須提前2年來香港讀書。

另一方面,今年正值首批“高才通”三年簽證到期,不少家庭搶在此節點前為子女辦理插班,進一步加劇了今年的中小學階段學位競爭。

與此同時,香港“殺校潮”正在持續蔓延。由于出生率持續走低、移民潮導致適齡學童減少、生源追逐頂尖名校學位的多重壓力,近三年全港中小學已累計縮減超過100個教學班。

生源暴增,學位縮減,如今不止Band1的學校在精挑細選,就連排名靠后的學校都變得“挑剔”了。

有教育顧問說:“以前Band2、Band3的學校,基本上材料過得去就能進。現在不一樣了,它們也開始面試家長,問你的教育理念,問你對學校的期望。”

更殘酷的真相是,隨著更多生源的涌入,再加上本地生固有的插班需求,未來,香港中小學的學位競爭只會愈發激烈。

今年,全港471所中學每年大約提供3.2萬個插班學位,但有超過10萬人申請。

其中,熱門直資、私立和傳統名校的常年錄取率低至5%,其中部分熱門小學的錄取率低于2%。

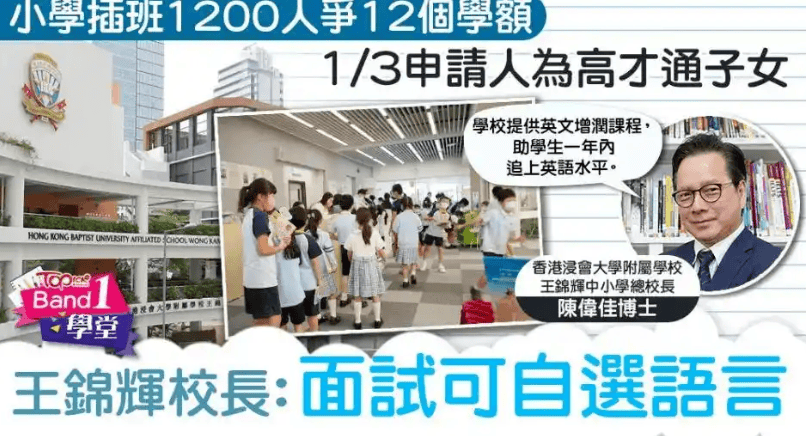

另外, 以香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學為例,網傳今年小學部開放了12個插班名額,吸引了近1200人報名,100人里才能錄1個。

香港教育生態多元,插班也沒有所謂的標準答案,只有“越早規劃,越多選項”。曉曉媽談表示, 在香港插班很像一個“升級打怪”的過程,越早開始自然更有優勢。

插班之路沒有標準答案,但卻有“最優策略”。與其孤注一擲搏“神校”,不如提前做足功課、拓寬信息渠道、尋求專業支持,陪孩子闖好每一關。