摘要: 原標題: 9月三起教師體罰事件接連曝光:我們的教育究竟怎么了? 2025年9月,教育界接連傳來令人心痛的消息。18日晚,濟南市市中區通報育英中學教師田

原標題: 9月三起教師體罰事件接連曝光:我們的教育究竟怎么了?

2025年9月,教育界接連傳來令人心痛的消息。18日晚,濟南市市中區通報育英中學教師田某某對學生林某某實施體罰;19日,山西壺關縣百尺中學教師“懲戒失當”事件引發關注;同一天,廣東中山一名一年級女生被罰深蹲五分鐘的視頻在網絡上流傳。

三地,三起事件,同樣令人揪心。體罰學生的事件從未真正遠離我們的校園,只是不斷變換著形式出現。而縱觀事件背后的評論,我們不得不正視一個更核心的問題:部分教師的教育認知存在極大謬誤,情緒管理有巨大缺失,專業水平嚴重不足,這或許是體罰行為屢禁不止的根源。

01 三地事件,相似的處理模式

濟南事件中,家長通過網絡反映師德失范行為,教育局迅速成立調查組。調查結果稱:開學短短兩周內,初一年級班主任田某某就對林某某實施了體罰。

官方的處理不可謂不迅速:田某某被記過處分并調離崗位,學校黨委書記被誡勉,并責成向家長道歉。

山西壺關縣的處理方式如出一轍。涉事教師和校長登門道歉,陪同學生到市縣醫院診治。最終教師被暫停教學工作,校長被誡勉談話。

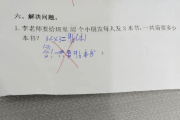

廣東中山的事件則更令人揪心。視頻顯示,一名一年級女生在老師監督下不停深蹲,持續時間超過五分鐘,孩子大汗淋漓,后背衣服完全濕透。拍攝者說:“沒拍之前就這樣,明顯感覺孩子沒力氣了。”

校方的回應卻輕描淡寫:“學生比較調皮,老師當時批評教育,孩子并未受傷。” 這種將長達五分鐘的體能懲罰輕描淡寫定義為“批評教育”的回應,恰恰暴露了其教育認知上的嚴重偏差。

02 體罰與懲戒,邊界何在?

這三起事件再度引發老生常談的疑問:教育懲戒與體罰的邊界到底在哪里?

2020年教育部頒布的《中小學教育懲戒規則(試行)》已有明確規定,但為何悲劇仍在上演?從根本上說,這是因為當教師的教育認知停留在“管束=懲罰”的原始階段,且缺乏情緒管理能力時,再清晰的規則也會被突破。

山西事件通報中使用了“懲戒失當”的表述,這種模糊化處理實際上弱化了事件的嚴重性。而廣東事件中,教師因為學生“調皮”就施加疲勞性體罰,這絕非“恨鐵不成鋼”,而是專業方法與耐心的雙重缺失,是教育無能的表現。

03 事后處理,為何總是相似套路?

三起事件的處理模式顯示出高度一致性:網絡曝光→高度重視→成立調查組→快速處理→道歉檢討→加強師德建設。

這種處理流程看似完備,卻暴露出一個根本問題:它只處理了個案,卻未能觸及病根。“加強師德建設”往往流于形式,而真正需要解決的——如何更新部分教師錯誤的教育觀念,如何培訓他們科學的情緒管理技巧,如何提升其應對復雜學情的專業水平——卻被忽略了。

校方回應廣東事件時說“孩子并未受傷”。然而,這種僅以“身體未見傷”為標準的態度,恰恰印證了對兒童心理健康和專業教育方法的漠視。心理上的創傷又該如何計算?

04 根除頑疾,必須直面教師隊伍的深層短板

三地通報的結尾都承諾“進一步加強師德師風建設”,但這番表態總是在事件發生之后。如果不對教師隊伍中存在的認知、情緒、專業三大短板動真格,所謂的“加強”永遠是隔靴搔癢。

教育認知的謬誤,體現在將體罰等同于有效教育,認為讓學生害怕是維持秩序的前提。情緒管理的巨大缺失,使得教師將個人壓力與煩躁情緒肆意宣泄在毫無抵抗力的學生身上。專業水平的嚴重不足,導致在遇到學生“調皮”、課堂紀律問題時,除了呵斥與體罰,想不出第二種科學、有效的引導方法。

真正需要的是一場針對在職教師的系統性的“再教育”:不僅是法規宣講,更要包括兒童發展心理學、正面管教方法、教師自我情緒覺察與管理等實戰技能培訓。同時,在師范生培養和教師準入環節,就應把這三大素養作為核心標準,從源頭上提升隊伍素質。

廣東中山四沙小學的那段視頻中,小女孩的汗水不僅浸透了她的衣服,也浸濕了許多看到視頻的人的心。她顫抖的雙腿不僅僅支撐著她疲憊的身體,還支撐著我們對教育本質的質疑。

濟南、山西、廣東——三地事件幾乎同時出現,表明這絕非孤立現象。教育行政部門熟悉的處理流程和通報措辭,無法掩蓋教師隊伍中部分人存在的認知、情緒與專業能力的系統性短板。這是比個體失德更嚴峻、更需直面的結構性問題。

鍵盤敲擊之間,各地教育局的通報中重復著“高度重視”、“深入調查”、“以此為戒”的表述。但比這些公式化回應更重要的,是徹底檢視并補齊教師專業素養的短板。唯有如此,才能讓我們的孩子真正遠離暴力與恐懼,在陽光下接受真正的教育。