摘要: 原標題:男童大理走失背后的研學亂象:有私人機構掛靠旅行社,銷售人員暗示可隱瞞孩子病史報名 近日,自閉癥男孩在大理蒼山夏令營活動中失聯事件引

原標題:男童大理走失背后的研學亂象:有私人機構掛靠旅行社,銷售人員暗示可隱瞞孩子病史報名

近日,“自閉癥男孩在大理蒼山夏令營活動中失聯”事件引發關注。據此前多家媒體報道,這名8歲男孩來自北京,疑似患有自閉癥。根據當地警方通報,8月9日下午,該男孩在大理市大理鎮陽和茶廠附近走失,至今仍未找到。

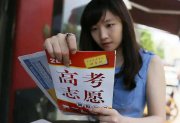

尋找失蹤男孩牽動著無數人的心,同時也引發了人們對研學機構正規性的思考。研學旅游中,孩子的安全如何保障?研學機構的資質是否正規?自閉癥等特殊兒童能否獨立參團?帶著種種問題,紅星新聞記者以一名多動癥兒童家長的身份暗訪了多家研學機構。

報名家長:

為找一家正規且合適的研學機構

足足做了一個月準備

研學旅行,一種研究性學習和旅行體驗相結合的校外教育活動。近些年里,研學旅游熱潮正在全國各地上演。據艾媒咨詢數據顯示,2023年中國研學游行業市場規模已達1469億元,預計2028年將突破3000億元。

早在2016年,教育部等11部門就曾出臺《關于推進中小學生研學旅行的意見》(下稱《意見》)的指導文件,其中提到:各地積極探索開展研學旅行,部分試點地區取得顯著成效,在促進學生健康成長和全面發展等方面發揮了重要作用,積累了有益經驗。

然而研學熱潮背后,市場亂象也不斷涌現。上述《意見》中也指出:一些地區在推進研學旅行工作過程中,存在思想認識不到位、協調機制不完善、責任機制不健全、安全保障不規范等問題,制約了研學旅行有效開展。

北京青年報2024年發表的報道中就曾講述多個“研學踩坑”案例。如一位參加某教培機構組織的“海南戶外自然探索研學團”家長,就通過黑貓投訴平臺投訴稱,該研學團每人費用10780元,一大一小費用共21560元,但宣傳的6天實際游玩只有4天,前后兩天都是接送機,沒有任何行程。此外,研學團里全程沒有導游講解,也沒有任何有關海南或三亞的地理、歷史、人文等知識講解,帶隊老師只是每天通報行程等。

今年7月下旬,張女士帶著8歲的兒子剛在貴州結束了一次親子研學旅行。“一來想讓孩子親近大自然,二來也想寓教于樂,讓孩子在游山玩水中開拓眼界。”在張女士看來,正規合格的研學旅游團,能配備安全和生活導師、在不同景點請到講解專家,是一家三口單獨出游難以全部實現的。

張女士此次6天的研學團,不含往返機票,親子報名費為9200元,在她看來是值得的。而為了找到這家正規且合適的研學機構,張女士告訴紅星新聞,她足足做了一個月的準備。

一開始,各大研學機構的精美宣傳圖冊、銷售人員天花亂墜的講解也讓張女士挑花了眼。但在確定自然研學這一主題后,她便開始比對各大機構的游學路線:“比如線路里有很小眾的景區、叢林探險,我就不會去,因為擔心不安全。我也會問機構這條線開了多少年,只運營了兩三年那也不行,因為怕他們沒經驗。”

除了優選研學路線,張女士也會檢查帶團者的資格證:“我的要求是,帶隊者至少有一個有急救證、領隊有導游證、機構得有旅行社資質、生活老師最好有教師資格證……”就這樣一點一點咨詢比對,張女士才選到了一家自己心儀的研學機構:“但這樣也很累,我很希望這個市場規范起來,別再讓家長為了不踩坑拿著放大鏡去選機構。

孩子有疾病能報名嗎?

有銷售稱可瞞報,并授意選填無相關病史

為了解更多研學旅游情況,記者以一名多動癥兒童家長的身份詢問了多家研學機構。有部分機構銷售人員暗示記者:“可以為孩子選填無精神病史。”

紅星新聞記者隨機咨詢了一家開展“神農架森林科考獨立營”的研學機構。根據銷售人員介紹,該研學行程為期6天,面向7歲至13歲未成年人進行獨立研學旅行,不含往返機票,報名費近8000元。完成研學后,機構將為孩子頒發“科考實踐認證”等證書。

記者以家長身份向銷售人員表示孩子患多動癥,需每日服用精神類藥物,是否能獨立參團?該銷售人員表示需向上級領導請示,但很快,對方給出了肯定的回答:“我們會跟帶隊老師說明情況,讓老師多照顧你家孩子,再簽署一份《用藥委托書》即可。”

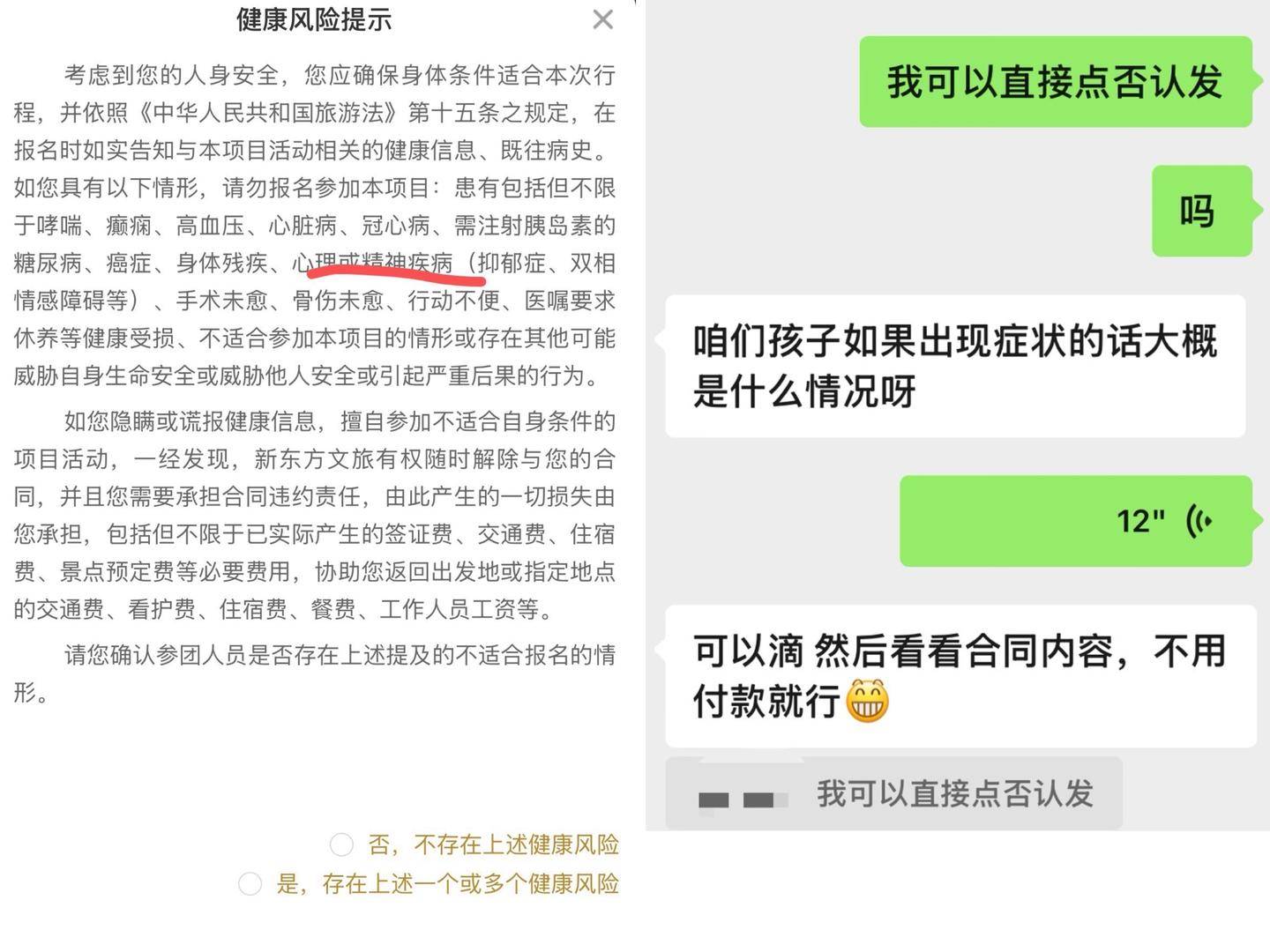

而當紅星新聞記者嘗試在平臺報名時,頁面隨即彈出一則《健康風險提示》,其中明確提醒:如罹患哮喘、身體殘疾、心理或精神類疾病,請勿報名本項目。

不過,當記者就這份《健康風險提示》詢問研學機構如何應對時,對方稱,“我們之前帶團也有和你家孩子類似情況的,問題不大。”對方還暗示記者,可瞞報實際情況,直接點擊下方的“不存在上述健康風險”即可。

研學機構銷售人員暗示記者可隱瞞病史報名

紅星新聞記者注意到,在各大社交媒體和在線旅游預定平臺上,不少機構推出了所謂“自然療愈+研學”的新概念,行程中也大多涉及野外徒步和生存鍛煉。而當記者詢問孩子患多動癥、自閉癥、焦慮癥等能否報名時,機構幾乎都給出了肯定的回答。

但當記者詢問對“特殊兒童”是否有特殊照顧,或團隊配備相應的心理學從業者時,不少機構閃爍其詞:“我們肯定會給予特殊兒童更多關注,帶隊老師很有經驗,能應付得了。”

而這樣的做法在專業人士看來并不妥當。“我個人非常不建議特殊兒童與普通兒童混合參團,尤其在沒有家長陪同的情況下,外出特別是到野外研學旅行。”馮先生說。

作為一名自2017年就創辦青少年游學機構的業內人士,馮先生主要負責研學路線后端的景點選擇、研學基地開發,以此為前方機構提供研學服務。但馮先生也告訴紅星新聞:“根據我掌握的情況,目前國內有能力接待特殊兒童研學旅游的機構非常稀少,因為這背后要求很高。”

馮先生解釋稱,沒有父母的陪伴,如果將自閉癥、多動癥等疾病的兒童突然送入全是陌生人的團隊,又前往陌生的城市,后方如果缺乏專業的心理醫生,孩子的精神壓力會急劇上升;而團隊如果不配備專業的救援人員,那么這些孩子一來學習各類探險能力相對低下,二來因缺乏生存經驗和自救能力,一旦出現問題脫團,普通帶隊老師幾乎難以應對。而在馮先生看來,“一個普通團隊既要配備專業急救人員又要聘請心理醫生,經營成本將急劇上升,所以大部分研學機構不會這樣操作。”

有機構稱工作人員無官方資質證明

一些私人機構會掛靠旅行社接研學團

在政策層面,規范研學市場的文件要求不斷出臺,進入研學市場的機構也在不斷增加。

如上述2016年出臺的《意見》規定,旅游部門負責審核開展研學旅行的企業或機構的準入條件和服務標準。到2022年,《中華人民共和國職業分類大典(2022年版)》出臺,研學旅行指導師作為新職業被納入其中,實現研學帶隊教師的身份認證有據可查。

2024年,文化和旅游部辦公廳下發《關于促進旅行社研學旅游業務健康發展的通知》,要求旅行社應選擇具備資質的供應商,不得將未開發開放、缺乏安全保障的區域納入研學旅游產品。

相關截圖

“如果要做研學旅行,那就必須得有旅行社資質,并繳納保證金;如果只是城市內研學活動,如一些公園、科技館等,不涉及交通住宿問題,則只需具備戶外拓展資質和露營地服務許可證。”另一名從事青少年研學游的前端機構從業者林女士告訴紅星新聞。

不過,林女士透露:“因旅行社資質很難獲取,所以一些私人機構想操作研學旅游,就會找旅行社進行掛靠,而家長往往不會去考察機構背后的經營主體,也就很難發現是旅行社自己的研學機構,還是私人掛靠的。”

林女士稱,在研學熱潮之下,部分教培從業者因具有教師資格證,也有教學經驗,所以轉向做起了研學旅游。“比如他們作為個人想帶隊研學,也會成為旅行社的兼職人員。但實際上一名真正的研學帶隊者,還應該具備如研學實踐指導證書、戶外教育引導員證書、研學旅行指導師證書等。”

紅星新聞記者也注意到,上述研學機構銷售提供的“神農架”行程路線中,涉及洞穴探險、進入濕地調查等活動。但記者詢問研學團是否會臨時匹配專業洞穴探險人員以及應急救援人員時,銷售人員給出了模棱兩可的回答:“部分帶團經驗豐富的生活老師會有急救證,但不能保證每個團都能有一個有急救證的老師。”

同時,記者以家長身份咨詢另一家推出“貴州野外探險”主題的研學機構。當記者詢問機構相關資質證明時,對方提供了旅行社的營業執照。但當記者詢問帶隊老師資質時,對方明確告知:“目前,我們工作人員都沒有官方的資質證明。”

推出“貴州野外探險”的機構銷售人員坦言帶隊者沒有資質證明

至于具體原因,這名銷售人員解釋:“因為帶團眾多,所以帶隊人員不可能都來自旅行社內部。”紅星新聞記者也在社交平臺看到,不少機構發帖尋找“研學帶隊兼職人員”,但要求中并不涉及任何資格認證。

社交平臺上發布的研學帶隊人員兼職信息

針對暗訪發現的研學機構亂象問題,紅星新聞記者也就此致電多地文旅、市場監管、行政審批、教育等多部門,均表示會核實記者反映的情況并做進一步調查。同時,上述部門也提醒消費者,選擇研學機構應查驗相關資質,報名過程中對參團者信息不可故意隱瞞,以免在危險發生后陷入維權難。

業內人士:

不建議13歲以下孩子獨立研學

不可進入會“短暫失聯”區域

今年5月19日,經文化和旅游部批準,《研學旅游服務要求》(下稱《要求》)的行業標準也正式實施,其中對研學機構的人員配置給出明確規定:承擔研學指導崗位職責人員與參與者配比不低于1:30;同時,研學旅游團隊服務人員應括:項目管理人員、研學旅游指導人員、生活及后勤保障人員、安全防控人員等。

“其中最難落地的,就是安全防控人員的配置。”作為游學路線供應商的王先生坦言,確定一條游學線路,往往要投入大量人力和財力,其中最大的考驗就是安全。

他解釋稱,尤其是開辟一條自然風貌的游學路線,過程中會帶領孩子進入野外,如溶洞、叢林等,可能會有艱難的路段,有突變的天氣,“如果這些沒有專業人員加持,就容易有突發情況。”

而最理想的狀態,王先生認為,是游學線路里全程配備急救人員,在進入溶洞時還有專業的溶洞教練,但這樣一來,游學項目于機構而言將無利可圖。

此外,王先生也坦言,在其從業經歷里,也接觸過一些私人小游學機構,為了吸引客戶開辟所謂新路線,帶領家長孩子進入未被選為研學景區的戶外甚至叢林等“禁區”,“看似是沒人走過的新路線,實際背后存在很大安全隱患。”

因此,王先生也呼吁家長,在選擇研學機構時,除了檢查相應資質外,還需考察路線中“不曾聽過”的景區是否安全,且需明確向機構表示,不可帶孩子進入會“短暫失聯”的區域。他同時指出,特殊兒童不建議與普通兒童混合參團,也不建議13歲以下孩子進行獨立研學。